«Es lebe der Zentralfriedhof» von Wolfgang Ambros Songs und ihre Geschichten

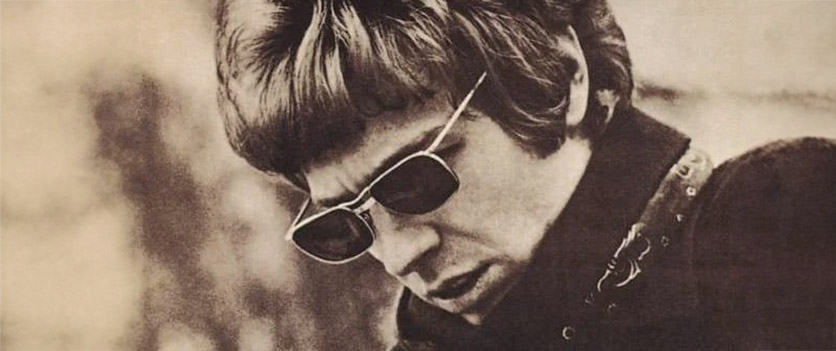

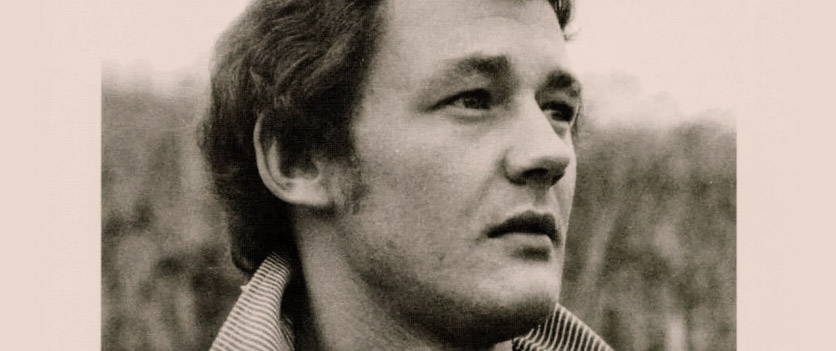

Wolfgang Ambros gilt als Begründer des Austropop. Er steht für das Erwachen einer autonomen, kritischen österreichischen Popkultur. Seine Lieder sind Volkslieder im besten Sinn des Wortes, sind im kollektiven Gedächtnis des Landes verinnerlicht. Zu seinen Hits gehören «Da Hofa», «Zwickt’s mi», «Es lebe der Zentralfriedhof» oder «Schifoan».

Text: Urs Musfeld

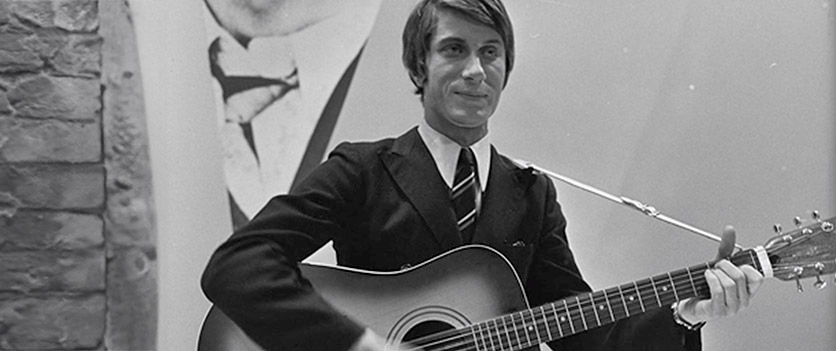

Bereits seine erste Single, das im Dialekt gesungene Drama «Da Hofa» nach einem Text seines Freundes Joesi Prokopetz, einem Autor, Liedermacher und späteren Kabarettisten, macht Wolfgang Ambros 1971 zum Star der heimischen Musikszene. Eine typisch österreichische Opfer-Täter-Umkehr-Ballade («Da geht a Raunen durch die Leut, und jeder hat sei Freud. Der Hofer war’s, der Sündenbock! Der Hofer, den was kaner mog»).

Der Dialekt verleiht seinen Liedern eine Authentizität, die es zuvor nicht oft gegeben hat. Zugleich signalisiert es den Mut einer neuen Generation, sich der Popmusik mit einem eigenen Verständnis zu nähern, in der eigenen Sprache und weg von der vom Schlager geprägten Elterngeneration. Bis in die Gegenwart wirkt der frühe Austropop in der Kunst von Ernst Molden, Nino aus Wien oder Wanda nach.

Zum Erfolg des 1952 in Wien geborenen Musikers trägt bei, dass er seine Songs in massentaugliche Rockmusik verpackt, die einer rebellischen Grundhaltung, die er auch auf der Bühne präsentiert, entgegenkommt. In seiner Mischung aus Grossmäuligkeit, Unnahbarkeit, Renitenz und rauer Poesie wirkt Wolfgang Ambros damals wie eine der Wiener Vorstadt entsprungene Mischung aus Bob Dylan und Mick Jagger.

Zwischen Vorstadtschmäh und Morbidität

Ambros thematisiert die Drogenkultur der 1968er («Der schwoaza Afghane»), Jugendliche Sinnsuche, Verzweiflung und Aufbegehren («Gezeichnet fürs Leben»), menschliche Schicksale vom Hausmeister, vom Schaffner und im Gemeindebau – er beobachtet vor allem auch das Leben und Leiden in Wien genau. Gerade seine Songs der frühen Jahre sind oft sozialkritische Diagnosen ohne Zeigefinger.

Daneben gibt es immer auch die andere Seite von Ambros, die tieftraurigen, morbiden Balladen, oft über gescheiterte Beziehungen. Selbst Tabuthemen wie Depressionen, psychischen Problemen und Selbstmordabsichten weicht er nicht aus.

Sein Talent, Vorstadtschmäh und Morbides zu vermählen, zieht sich durch sein Werk.

Der ganz grosse Durchbruch kommt für Ambros erst 1975 mit dem dritten Album «Es lebe der Zentralfriedhof» mit Klassikern wie «Zwickt’s mi» und dem gleichnamigen Titelsong.

Genuss und Tod, Leben und Sterben, diese Gegensätze liegen in Wien besonders eng beisammen. Beides wird mit einer gewissen Wehmut akzeptiert. Um reisefertig zu sein, wenn es an der Zeit ist, sich auf den letzten Weg zu machen. Und die Erkenntnis, «Es wird a Wein sein und mir wern nimma sein», taugt als Ansporn für ein bedingungsloses Leben im Moment.

«Der Tod muss ein Wiener sein» sagt Georg Kreisler. Im «Hobellied» von Hans Moser heisst es: «Dann leg ich meinen Hobel hin und sag der Welt: Ade!». Ludwig Hirschs Spezialität sind seine bizarr-makabren Lieder. Und Wolfgang Ambros besingt – wie erwähnt – den Zentralfriedhof, inspiriert von einem Plakat zum 100-Jahr-Jubiläum.

In diesem Jahr feiert der weltberühmte Wiener Friedhof sein 150-jähriges Bestehen. Beethoven oder Schubert, Falco oder Udo Jürgens – das sind nur einige wenige Beispiele für Persönlichkeiten, die darauf ihre letzte Ruhe gefunden haben. Mit einer Fläche von zweieinhalb Quadratkilometern, was 36 Fussballfeldern entspricht, und rund drei Millionen Verstorbenen, zählt der Zentralfriedhof zu den grössten Friedhofanlagen Europas.

Das von Josie Prokopetz getextete und vom Interpreten Wolfgang Ambros komponierte Lied «Es lebe der Zentralfriedhof» erklärt sich beinahe von selbst. Es lässt die Toten auferstehen.

Es lebe der Zentralfriedhof, und olle seine Tot’n,

Da Eintritt is fier Lebende heit ausnahmslos verbot’n.

Weu da Tod a Fest heut gibt, die ganze lange Nocht,

und von die Gäst’ ka anziger a Eintrittskortn braucht

Wann’s Nocht wird über Simmering, kummt Leben in die Tot’n

und drüb’n beim Krematorium tan’s Knochenmork abrot’n

Durt hint’n bei der Marmorgruft,

durt stehngan zwa Skelette,

die stess’n mit zwa Urnen an,

und saufen um die Wette

Zu den angesprochenen baulichen Elementen – Krematorium, Marmorgruft – die bei Stadtbesichtigungen bestaunt werden können, gibt es interessante Geschichten, wie beispielsweise der erbitterte Kampf um die Feuerbestattung zwischen Arbeiterbewegung bzw. Sozialdemokratie und katholischer Kirche, in deren Verlauf es zu einer ausgesprochen kuriosen Inbetriebnahme der sogenannten Simmeringer Feuerhalle aufgrund eines «entschuldbaren Rechtsirrtums» gekommen ist.

Am Zentralfriedhof is Stimmung

Wia’s sei Lebtog no ned war

Weu olle Tot’n feiern heite

Seine erschten hundert Joahr

Es lebe der Zentralfriedhof und seine Jubilare

Sie liegen und verfäun scho durt seit über hundert Jahre

Drausst is koit und drunt is worm, nur manchmal a bissel feicht

Wann ma so drunt liegt, freut ma sich, wenn’s Grablaternderl leucht

Es lebe der Zentralfriedhof, die Szene wird makaber

Die Pforrer tanzen mit die Huren, und Juden mit Araber

Heui san olle wieder lustig, heit lebt olles auf

Im Mausoleum spüt e Band, die hot an Wohnsinnshammer drauf

Wolfgang Ambros verwendet die Toten, um eine Botschaft zu transportieren, die heute noch wünschenswert wäre, wenn er beispielsweise davon singt, dass die toten Juden und die toten Araber miteinander tanzen

Happy Birthday

Am Zentralfriedhof is Stimmung…

Es lebe der Zentralfriedhof, auf amoi mocht’s a Schnalzer

Der Moser singt’s Fiakerlied und die Schrammeln spüln an Walzer

Auf amoi is die Musi still, und olle Aug’n glänzen

Wie durt drübn steht der Knochenmann und winkt mit seiner Sensen

Ambros macht sich hier nebenbei über Wien-Klischees von Hans Moser bis hin zu den Schrammeln (Wiener Volksmusik Quartette) lustig.

Ein anderes musikalisches Denkmal setzt sich Wolfgang Ambros 1976 mit der Single «Schifoan», die erst auf den Après-Ski-Hütten zum grossen Kracher wird. Seine raue Stimme adelt sogar Triviales.

Kreativität und Vielfalt beweist Ambros auch bei seinen zahlreichen Interpretationen bekannter Künstler wie Hans Moser, Bob Dylan und Tom Waits, die er beide ins Wienerische übersetzt.

Zwischen 1980 und 1986 veröffentlicht er fünf Alben, die allesamt auf Platz eins der österreichischen Charts landen. Sein 27. und bisher letztes Studioalbum erscheint 2012.

Trotz zahlreicher gesundheitlicher Probleme in den vergangenen Jahren steht Wolfgang Ambros nach wie vor auf der Bühne. Seine aktuellen Konzerte führen ihn durch Österreich und Deutschland.

- Mögen Sie die Songs von Wolfgang Ambros? Haben Sie einen Hit besonders gern? Erzählen Sie uns doch davon. Wir würden uns sehr freuen.

- Mehr «Songs und ihre Geschichten» von Urs Musfeld finden Sie hier.

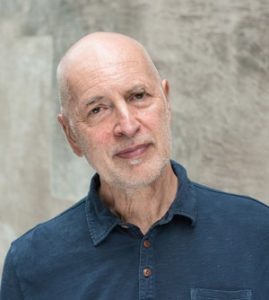

Urs Musfeld alias Musi

© Claudia Herzog

Urs Musfeld alias MUSI, Jahrgang 1952, war während 39 Jahren Musikredaktor bei Schweizer Radio SRF (DRS 2, DRS 3, DRS Virus und SRF 3) und dabei hauptsächlich für die Sendung «Sounds!» verantwortlich. Seine Neugier für Musik ausserhalb des Mainstreams ist auch nach Beendigung der Radio-Laufbahn nicht nur Beruf, sondern Berufung.

Auf seiner Website «MUSI-C» gibt’s wöchentlich Musik entdecken ohne Scheuklappen zu entdecken: https://www.musi-c.ch/