17. Paris Aus «Politiker wider Willen»

Am Auffahrtstag 1912 fährt Pilet nach Paris, um dort in den neun Wochen bis zu den Sommerferien seine Dissertation fertig zu schreiben. Bereits am zweiten Tag hat er am Boulevard St-Michel, dem Boul’Mich’, im Herzen des Quartier latin in einer Pension ein akzeptables Zimmer gefunden. Arbeiten tut er gerne und er will sofort vorwärtsmachen. Doch er hat nicht mit der französischen Bürokratie gerechnet, die seine Bücherkiste in einem Zolldepot am andern Ende der Stadt zurückhält.

In der Kiste, die er nach einigem Hin und Her frei kriegt, ist auch seine Reitausrüstung. Fast jeden Morgen wird er nämlich in die manège zu einem Reitlehrer gehen, um in der Schweiz als passabler cavalier vor seinen Soldaten erscheinen zu können. Er mag den Umgang mit Pferden, auch mit störrischen, und er mag Ausritte in die Landschaft. Als ihm eine Voltige – ein Sprung aufs trabende Pferd – oder ein anderes reiterisches Kunststück gelingt, berichtet er dies stolz seiner Tillon.

Wie in Leipzig schreibt er ihr tagebuchmässig über seine Erlebnisse in der ville lumière: Zeitung lesen zum Frühstück, Spaziergänge durch Pärke und Boulevards, Museumsbesuche, Besteigung des Eiffelturms, Ausflug nach Versailles, Schlendern in den alten Gassen oder an den Ufern der Seine, Mittagessen bei den Cousins, die in Paris leben. Er erzählt seiner Verlobten von Büchern, die er liebt – so Romain Rollands mehrbändiger Roman Jean Christophe, in dem sie gemeinsam lesen werden, wenn er wieder bei Tillon in Orbe zurück ist. Er schreibt ihr von Vorträgen, die er gehört hat, und von Predigten eines sozial aufgeschlossenen evangelischen Pfarrers, die ihn beeindrucken.

Pilet kann sich dem Zauber der ville lumière nicht entziehen:

Paris ist nicht mehr Deutschland, ich fühle hier nicht das schwere Gewicht des Auslands, das mich dort unten jeden Augenblick bedrückte und traurig stimmte, selbst in Momenten des Vergnügens. Nein, hier finde ich eine Schwesterstadt vor, die ältere Schwester der Unsrigen, eine mit einem einladenden Lächeln, einem leichten Schritt …

Ein Sonntagsspaziergang durch Paris:

Jetzt sind wir bei der Bastille und wir klettern auf die impériale [den oberen Stock] eines Omnibusses … mitten durch die grands boulevards fahren wir an Autos und Fussgängern vorbei und trotten zur Madeleine. Ruhig kehren wir zu Fuss zur Opéra zurück. Welches Leben, Tillon, welcher Betrieb, welches Fieber, was für Schönheit und was für Eleganz … Doch plötzlich stimmt einen eine arme alte Frau, die erschöpft zusammenbricht, nachdenklich. Man leidet hier auch viel … Es ist schon spät, und mit der Metro gehen wir heim zum Abendessen.

Marcel mag alte Kirchen, St-Séverin mit den prächtigen Kirchenfenstern, vor allem St-Etienne-du-Mont, wo die Überreste von Pascal und Racine ruhen. Im Parthenon verweilt er lange vor Rodins berühmtem Denker. Eigentlich liebt er Rodin, aber diese Skulptur begeistert ihn nicht wirklich.

Ich weiss nicht, gewisse Teile sind sehr schön, drängen sich auf und ergreifen. Das Ganze ist richtig, aber es gibt so viele schockierende Details … Enfin?…

Im Invalidendom, weit hinten unter der Kuppel erblickt Pilet einen funkelnden Thronhimmel. Durch die Kirchenfenster dringende Sonnenstrahlen schaffen eine feierliche Atmosphäre: das Grabmal Napoleons.

Er ist es, l’Empereur, einsam und schlafend, umgeben von Siegen und siegreichen Fahnen. Man nähert sich ihm mit Respekt und man sinniert. Lange habe ich seine Totenmaske angeschaut und ich habe nachgedacht … ich habe gedacht, dass er nicht mehr ist, dass selbst sein Ruhm ihn nicht mehr wärmt, und, so gross es auch gewesen sein mag, dass es auf ewig zu Ende ist, dass von seinem ganzen Werk nur wenig bleibt. Nichtigkeit, Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Und trotzdem bleibt etwas, etwas Erhabenes, all der Mut, alle die Opfer, all der Heroismus de toute la France, alle die edlen Charaktere von einst, die uns ein Vorbild sind.

In einem andern Brief beschreibt Marcel die Festlichkeiten zum 100. Geburtstag Rousseaus:

Konzert im Trocadéro, Denkmal im Panthéon und am Samstagabend war im quartier latin fête populaire – die Strassen mit venezianischen Laternen beleuchtet, Militärparade und an zwei oder drei Orten öffentlicher Tanz.

Um diese berühmten Pariser bals publics zu sehen, ist Pilet hingegangen. Die Musik findet er «recht gut». Die Leute tanzen auf den pavés. Um die Tänzer herum bildet sich ein Menschenkreis, Sprüche fallen, «die nicht immer für keusche Ohren gemacht sind». Zuerst sind es Frauen, die zusammen walzern und auf den galant d’un jour warten, dann petit à petit bilden sich Paare – ein paar Väter mit Töchtern, selten auch ein Ehemann mit seiner Frau, vor allem jedoch diese Damen du quartier mit ihren Gelegenheitsfreunden.

Ohne Übertreibung hatte es Tausende und Abertausende, die Strassen schwarz von Volk. Die Restaurants voll von erhitzen Figuren mit schweren Zungen. Ich mag dieses volkstümliche Zusammengepferchtsein nicht, ich bin nach Hause gegangen.

Weil am nächsten Morgen die Arbeit ruft, legt sich Pilet meist um zehn Uhr schlafen. Das Auf-und-ab-Gehen entlang des Boul’Mich’ langweilt mit der Zeit:

Man hat genug davon, in den gleichen Restaurants immer die gleichen Melodien zu hören und immer die gleichen starren Gesichter zu sehen, immer diese Frauen mit heraushängenden Brüsten und lasziven Hüften zu spüren, wie sie einen streifen und raunen: «Guten Abend, mon petit? Amüsierst du dich?»

Beim Flanieren stösst Pilet immer wieder auf historische Stätten, an denen er haltmacht. Nahe des Faubourg St-Antoine, der «Heimat der Barrikaden» sieht er die Statue des republikanischen Abgeordneten Alphonse Baudin. Als Louis Napoleon 1851 mit einem Staatsstreich die Nationalversammlung auflöste, forderte Baudin die Menge zum Widerstand auf. Ein Arbeiter höhnte, es lohne sich nicht auf die Barrikaden zu gehen, bloss, damit die Abgeordneten ihr Taggeld von 25 francs behalten könnten. Mit der Fahne in der Hand stieg Baudin auf die Barrikade und rief aus: «Ich will euch zeigen, wie man für 25 francs stirbt.» Durchlöchert von den Kugeln der Soldaten, fällt er tot um.

Es gibt also mutige, ehrliche Politiker, die für das Volkswohl ihr Leben hergeben! Vorbilder, denen man nachleben möchte, wäre man selber Politiker. Aber Marcel hat sich gegen eine politische Karriere entschieden. Definitiv.

Am Sonntag, 16. Juni 1912, ist er eingeladen. Eingeladen von einem französischen Abgeordneten, der mit Pilets Vater bekannt ist. Um drei Uhr kommt Marcel im Pariser pied-à-terre seines Gastgebers an, das ganz im Süden der Stadt in einem bescheidenen, aber sauberen und ruhigen Quartier liegt. Das Haus ist einfach, sehr gepflegt und der Hintereingang führt zu einem reizenden Garten. Dort hat der alte Herr ein paar Zimmer gemietet. In einem arbeitet er, liest er, macht Notizen. Er ist ein campagnard, ein Mann vom Land, ganz Bauer. Bis zum sechzigsten Altersjahr hat er seine Reben gepflegt. Dann haben sie ihn eines schönen Tages in die Chambre, die Abgeordnetenkammer, geschickt. Er ist hingegangen und geblieben.

Der Mann kommt aus der Aube, einer alten Provinz in der Champagne, und um seinen Gast und sich selbst in die richtige Stimmung zur bringen, öffnet er eine grosse Flasche prickelnden Schaumweins de chez lui. Man spricht zuerst über Politik, über Sozialreformen und über Redegewandtheit. Dazu merkt der bühnengewandte Bellettrien in Klammern an: «In diesem Zusammenhang bin ich bestürzt, eine so schwere, pastöse, ungeschickte Zunge zu hören.» Es gibt ja viele mittelmässige Redner, aber dies in Frankreich …

Unbeabsichtigt wird das Gespräch intim. Der Abgeordnete spricht von seinem Abscheu über die sinnlose, ausgehöhlte, ausplündernde, sittlich verkommene französische Demokratie, über die aus Halunken zusammengesetzte Regierung. Er sagt dies nicht etwa, weil er selber an ihre Stelle treten möchte – er hat nicht das Zeug zum Minister und er weiss es.

Die Geschicke des von ihm tief geliebten Frankreich würden einmal von einem Dieb, dann wieder von einem Verräter, einem Hanswurst oder Satyr gelenkt. Das Interesse des Landes? Die Sorgen des Volkes? Allons donc. Was zählt, sind «wir», das Geld, das Vergnügen. Auf die Nation pfeift man. Sie soll schauen, wie sie zurechtkommt.

Bah! Till, je mehr ich davon sehe, je mehr ich kennenlerne, um so mehr widert mich diese Politik an; sie beschmutzt selbst die, die sich ihr ein wenig nähern. Und trotzdem, richtig verstanden, wäre es eine wirklich schöne Karriere …

Schliesslich redet der Abgeordnete von seiner Familie, den beiden Söhnen und den fünf Enkeln, die ihm viel Freude machen. Auch von seinem Leid, vom geliebten Bruder, der vor drei Jahren plötzlich starb, von der Enkelin, die bei einem Unfall ertrank. Und von seiner Frau. «Till», schreibt Pilet, «wenn Sie ihn hätten erzählen hören, so einfach, so ruhig.» Im Brief wiederholt er in direkter Rede die Worte des alten Mannes.

Ja, meine Schwiegertochter war niedergekommen und wir wollten sie besuchen. Es war im Sommer, bei uns in der Aube. Meine Frau versorgte ihr Geschirr und ich machte mich parat … Da hört sie plötzlich auf und stützt sich am Tisch auf. «Wenn du wüsstest, wie ich ausser Atem bin», sagt sie zu mir. Man muss sie eine Weile auf ihr Bett legen. Und ich nehme sie, um sie hinzuführen. Dann ist sie abrupt an meinem Arm gestorben … Meine arme Frau … Seither fühle ich mich nirgends mehr wohl … Um mich herum fühle ich Leere. Verstehen Sie, wir sind 46 Jahre lang verheiratet gewesen … Oh, es ist hart.

Zeit zu gehen. Liebenswürdig fragt der Abgeordnete den jungen Schweizer, ob er einen Ausweis möchte, um den einmal wöchentlichen Hauptsitzungen der Abgeordnetenkammer beiwohnen zu können. Dann reden jeweils die «Grossen» – Jaurès, Poincaré. Er offeriert Pilet auch Tribünenkarten für die Heerschau in Longchamp und das Truppendéfilé vom 14. Juli. Dies tut er ganz zwanglos als Grossvater, einzig um Freude zu machen. Pilet nimmt dankbar an und geht glücklich zu seinem Zimmer zurück.

Am folgenden Donnerstag ist er in der Nationalversammlung und hört sich die Debatte über den Proporz an. Einer der Hauptredner ist Jean Jaurès:

Auch noch so ein Sozialist mit rauer und schwerer Sprechweise, aber lebhaft im Angriff. Er hat die Radikale Partei meisterhaft beleidigt, indem er sie als verdorben, unfähig und widerlich beschimpfte. Und kein Einziger hat ihm geantwortet. Keiner, der der Beleidigung entgegentrat. Es war beschämend, es war betrüblich … Und so schien es, der Redner habe die Wahrheit gesagt. Ich kehre immer ein wenig traurig von diesen politischen Versammlungen zurück. Egal, in welchem Land, man kriegt immer einen Gestank von Gemeinheit, Lügen, Niederträchtigkeit und Schändlichkeit in die Nase, sodass man auf immer angeekelt ist … Und die armen Völker, die armen Nationen, die von Gekauften, von Lüstlingen oder Dummköpfen geführt und verraten werden … n’en parlons plus.

Vater Edouard besucht Marcel in Paris. Dieser hat Karten für Pelléas et Mélisande reserviert.

In der Opéra-Comique, hübsches Theater, ziemlich gross, in der Nähe der Boulevards … angenehme Raumgestaltung, nüchtern für hier und für die Epoche … Im dritten Rang sitzend, auf bequemen Fauteuils, sieht und hört man sehr gut.

Marcel erzählt Tillon die Handlung und gibt sein kritisches Urteil ab:

Das Libretto besteht aus kurzen, aussergewöhnlich einfachen Sätzen mit wiederholten Worten und Versen … Sie sind sehr rhythmisch. Die Musik ist von De Bussy [sic], sehr französisch und sehr modern … Es ist eine Musik von grossem Talent, sehr evokativ, reich an Sanftheiten und zarten Gefühlen. Die Streichinstrumente überwiegen. Sie ist von perfektem Geschmack.

Die Stimmen haben es dem Bellettrien angetan, «Oh Tillon, welch schöne Stimmen, warm, geschmeidig, stark. Eine perfekte, unerhörte Artikulation, man verliert keine Silbe.» Die Aufführung war schön und «schöne Dinge überfluten mich mit Melancholie.» Besonders an diesem Abend, weil Pelléas et Mélisande die Geschichte einer «düsteren und schrecklichen Eifersucht ist, die ins Verbrechen führt. Ich erkenne mich darin so erstaunlich … ich habe Angst und ich leide.»

Zum Autor

Hanspeter Born, geb. 1938, Schulen in Bern, Dr. phil. hist.; Redaktor beim Schweizer Radio, USA-Korrespondent; Auslandchef der Weltwoche (1984–1997); Autor von Sachbüchern, darunter «Mord in Kehrsatz», «Für die Richtigkeit –Kurt Waldheim» sowie (mit Benoit Landais) «Die verschwundene Katze» und «Schuffenecker’s Sunflowers».

Am Morgen des letzten Junisonntags schlendert er durch den Bois de Boulogne und kommt zum Pré Catelan, einem Park im Park, in den weder Automobile noch Fahrräder eindringen. Der Park ist fast verlassen, ein Papa mit seinen Kindern, «ein Mann mit seiner Frau, die sich hinter einem Wäldchen einander hingeben».

Schöne hohe Bäume, Blätter, die vor Leben und Kraft bersten, frühlingsgrüne, mit unschuldigen Gänseblümchen geschmückte Wiesen … und der Bach, der sich faul ausdehnt, voller grosser schwächlicher Insekten – Sie kennen sie – mit ihren unsichtbaren und schier endlosen Beinen, die wie Blitze übers Wasser zickzacken.

Der einsame Wanderer hört eine Amsel pfeifen, singt ganz sanft selber mit, wie es seine Tillon getan hätte. Brüsk hört das Pfeifen auf. «Es ist fertig, sie will nicht mehr pfeifen …Tillon, wo ist unsere Liebe?»

Tags darauf, Montag, 3 Uhr nachmittags. Es ist für Marcel sinnlos weiterzuarbeiten. «Ich kann nicht.» Was hat ihn aus der Bahn geworfen?

Ich werde sehr offen sein, Tillon mienne, in dem, was ich Ihnen sagen werde, und auch sehr ernst. Es ist vielleicht nicht ein sehr starker und sehr aufrechter Marcelin, der zu Ihnen sprechen wird, aber es ist ein sehr ehrlicher und sehr verliebter Marcelin … Hören Sie ihm geduldig zu, mit Ihrem sensiblen Herzen von St-Sulpice. Ich habe heute Morgen Ihren Brief erhalten, gerade als ich zur Reitschule gehen wollte. Er hat mir weh getan.

Tillon verbringt auch dieses Jahr ihre Ferien in Sanary an der Côte d’Azur, zusammen mit dem befreundeten Ehepaar Chatelan. Mme Chatelan hat einen Bruder, Théodore, und die Chatelans hatten schon im Vorjahr – spasseshalber? – angedeutet, dass ihnen eine Heirat von Théodore mit Mlle Golaz nicht unwillkommen wäre. Pilet hielt damals die Geschichte «vom Schwager und einer verlockenden Heirat» für einen dummen Scherz und er hat darüber gelacht. Er kennt seine Tillon, ihr lustiges Temperament, ihren zwanglosen Umgang mit Leuten und ihre «sehr amerikanische, vielleicht zu amerikanische camaraderie, welche andere dazu verleitet, die gewöhnlichen Grenzen der Neckerei zu überschreiten».

Ein schöner Tag, an dem er sich mit seiner Verlobten eng verbunden gefühlt hat, ein Tag, an dem er Tillon glücklich in Gedanken liebte, ist verdorben. Bitter beklagt sich Marcel über die Leute, die zwischen ihn und die geliebte Frau treten wollen. «Ich habe es Ihnen oft gesagt, meine Tillon, ich bin nicht fürs Glück bestimmt. Sobald ich es für möglich halte, schlägt die Vorsehung zu.» Was immer auch in Sanary geschehen möge, Marcel will es gar nicht wissen, es wäre zu schmerzhaft. Tillon möge ihm nichts von «diesen Dingen» berichten.

Wenn ich nicht Vertrauen hätte, absolutes Vertrauen hätte, müsste ich glauben, ich würde verrückt. Jedenfalls wäre ich abgereist, um zu Ihnen zu kommen, um Sie zurückzuholen, auch wenn ich mich für Sie schlagen müsste. Aber nein, ich habe keine Angst, überhaupt nicht. Ich habe bloss einen heftigen Zorn, dass ich Ihnen dies geschrieben habe.

Pilet will den Brief erst abschicken, wenn Tillon Sanary verlassen hat und wieder daheim ist. Er ist sicher, dass sie ihm treu bleiben wird, nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Und jetzt zurück an die Arbeit.

Doch Shakespeares grünäugiges Monster lässt ihm keine Ruhe. Die Eifersucht verfolgt und quält ihn. «Ich zähle die Stunden und das Schlimmste ist, dass meine Vorstellungskraft arbeitet, vergrössert und ausschmückt.» Wenn er nur zu denken aufhören könnte! Pilet ist zerstreut, hört nicht zu, wenn man mit ihm spricht, zieht in der Reithalle die Sporen verkehrt an.

Am Donnerstag um vier Uhr erhält er Tillons Brief. Er hat Angst, ihn zu öffnen.

Ich habe Gott gebeten, dass nichts darin steht, das mir weiteren Schmerz bereiten könnte … Und dann nein, er war im Gegenteil voller Liebe – wie hat das mir gutgetan … Merci, Tillon chérie, merci aus meiner ganzen Seele.

Langsam erholt er sich von seinem Schock. Am Samstag entschliesst er sich, die Blätter, auf denen er sich seine Eifersucht vom Leibe geschrieben hat, Tillon doch noch zu schicken

Es fiel mir schwer, derart lange Ihnen mein Elend nicht hinauszuschreien. Hier gab es niemand, dem ich meinen Kummer hätte anvertrauen können ausser mir selbst … Und jetzt reden wir nicht mehr von dieser unglücklichen Geschichte. Schreiben wir nichts mehr darüber, weder Sie noch ich.

- Jeweils sonntags wird der Roman «Politiker wider Willen. Schöngeist und Pflichtmensch» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.

- Fotos und Dokumente zum Buch

- Diese Kapitel sind bereits erschienen

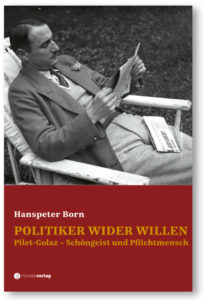

«Politiker wider Willen»

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.

«Politiker wider Willen» ist der erste Teil einer auf drei Bände geplanten Biographie über Marcel Pilet-Golaz.

Hanspeter Born, Politiker wider Willen. Pilet-Golaz – Schöngeist und Pflichtmensch. Münster Verlag 2020, gebunden, mit Schutzumschlag, 520 Seiten, ca.CHF 32.–. ISBN 978-3-907 301-12-8, www.muensterverlag.ch

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagsgestaltung: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Satz: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Druck und Einband: CPI books GmbH, Ulm; Printed in Germany