Games sind gut fürs Gehirn

Um den Ruf von Computerspielen steht es nicht zum Besten. Doch mehr und mehr zeigt sich das positive Potenzial der Games. Es besteht gar die Hoffnung, dass sie beim Kampf gegen Alzheimer eine Rolle spielen können. Unabhängig davon machen sie aber sowieso Spass.

Text: Marc Bodmer

Farbtöne in Pink und Himmelblau dominieren im Land der Bonbons von «Candy Crush Saga». Im Puzzlespiel gilt es, verschiedenfarbige Zeltli und Täfeli so geschickt zu verschieben, dass sie möglichst lange Ketten bilden. Je länger diese sind, desto mehr Punkte werden gesammelt und desto grösser ist die Chance, das nächste Rätsel freizuschalten.

Jeden Monat spielen weltweit 272 Millionen Menschen «Candy Crush Saga» (CCS). Davon sei ein beachtlicher Teil 60, 70 und 80 Jahre alt, erklärte kürzlich Alex Dale, ein leitender Angestellter der Firma King, die CCS publiziert. Seit der Veröffentlichung vor sieben Jahren haben die Puzzlefans 73 Milliarden Stunden mit Knobeln verbracht. Das entspricht 8,3 Millionen Jahren!

«Meine Schwester hat mich auf die Idee gebracht, ‹Candy Crush› zu spielen. Seither hat es mich richtig gepackt.» Gertie König (59)

Zu den «Candy Crush Saga»-Fans gehört auch Gertie König (59) aus St. Gallen. Damit ist sie keine Ausnahme, denn dieses Game wird mehrheitlich von Frauen gespielt, was bei Computerspielen eher unüblich ist. Wegen ihrer oft kompetitiven Anlage sind es nämlich meist vermehrt Männer, die auf Computerspiele stehen. «Meine Schwester, die in Belgien wohnt, hat mich auf die Idee gebracht, Candy Crush zu spielen. Das hat mich dann richtig gepackt.» Inzwischen spielen sie, ihre Schwester und ihre in Deutschland wohnhafte Schwägerin «on the top». Das heisst, die drei Damen warten stets auf die neuesten Levels, die jeweils am Mittwoch veröffentlicht werden. In den folgenden zwei bis drei Tagen wird dann geknobelt. Dabei tauschen sie sich aus und geben einander Tipps, wie das Puzzle gelöst werden kann.

Obschon «Candy Crush Saga» kostenlos ist, beschert es der Firma King jährlich einen Umsatz von über 900 Millionen Dollar. Gekauft werden von den Spielenden kleine Hilfen im Game, die den Fortschritt erleichtern. So lassen sich beispielsweise Extra-Spielzüge oder besondere Bonbons kaufen, die schneller zum Ziel führen. Natürlich besteht kein Zwang, Geld in das Spiel zu stecken. So hält es auch Gertie König, die als Leiterin Hilfe und Betreuung in der Regionalstelle St. Gallen der Pro Senectute tätig ist. Sie mag – wie die Mehrheit der Spielenden – keinen Sieg kaufen, sondern übt sich in Geduld, um mit der richtigen Kombination und etwas Glück das nächste Level zu erreichen. Bei den meisten Gratisspielen darf man das Sprichwort «Zeit ist Geld» ruhig wörtlich nehmen.

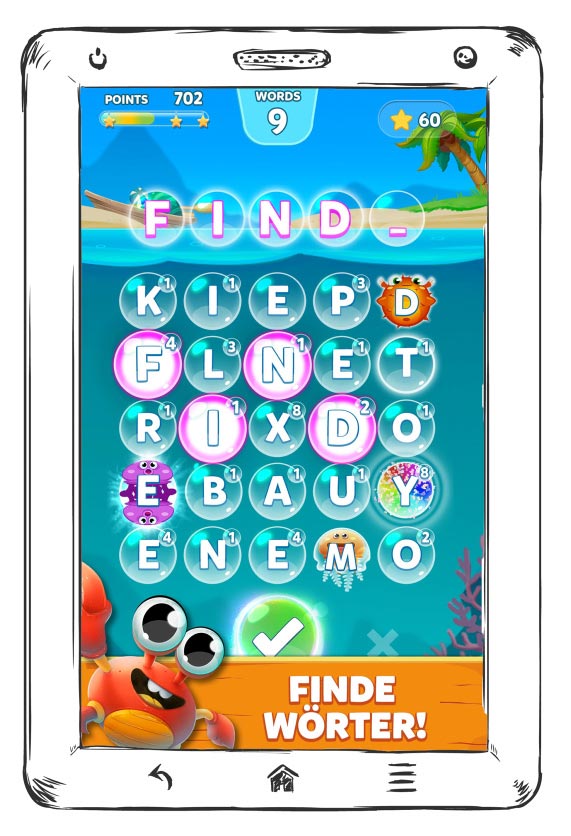

Das Handy ist das beliebteste Spielgerät

Laut der Statista-Global-Consumer-Umfrage sind fast 20 Prozent der Schweizer Gamerinnen und Gamer über 45 Jahre alt. Gemäss einer aktuellen Umfrage der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften spielt ein Drittel der Schweizer Bevölkerung mindestens einmal pro Woche ein Videogame. «Das beliebteste Gerät, um Videospiele zu spielen, ist das Smartphone. 46,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung nutzt dieses (…) auch, um zu Hause und unterwegs zu spielen», schreiben die Forscher. Das Smartphone ist damit das beliebteste Spielgerät, aber natürlich lässt sich auch auf dem PC, dem Laptop oder Tablet gamen. Hauptsache: Man hat seinen Spass.

«Ich spiele gerne am Tisch mit Karten, aber dies ist oft nur einmal in der Woche möglich. Darum jasse ich auch auf dem Laptop.» Margrit Bühler (77)

Im Austausch mit den Leserinnen der Zeitlupe fiel auf, dass zwar sehr gerne gespielt wird, aber nicht ganz vorbehaltslos. «Ich spiele nicht auf dem Handy, weil ich Angst habe, sonst süchtig zu werden. Ich möchte nicht, dass mein Umfeld zu kurz kommt», erklärt Margrit Bühler (77), weshalb sie das Laptop als Spielplattform ausgewählt hat. Mit dieser Furcht ist sie nicht alleine. Immer wieder hört man Bedenken gegenüber Games, dass die Menschen mit dubiosen Tricks aus der Glückspielindustrie zum Spielen und Verweilen animiert werden sollen.

Tatsächlich kommen verschiedene Mechanismen, die aus der Glückspielindustrie bekannt sind, insbesondere bei kostenlosen Handyspielen zum Einsatz, um eine verstärkte Bindung zum Spieltitel zu begünstigen. Die Idee: Je länger sich jemand mit dem gleichen Game beschäftigt, desto eher ist er oder sie bereit, Geld in sein «Lieblingsspiel» zu investieren. Doch um eine Sucht zu entwickeln, braucht es weit mehr als ein paar Franken, die man in einen Zeitvertreib steckt, mit dem man vielleicht ein paar Stunden pro Woche zubringt.

Auch wenn die Mehrheit kein Problem aufweist im Umgang mit Computerspielen, Gamesucht als solche existiert. Aber um diese schwerwiegende Diagnose zu erfüllen, müssen folgende Punkte vorliegen:

- Unstillbares Verlangen: Wenn man nicht spielen kann, ist man in Gedanken stets beim Spiel.

- Toleranzentwicklung: Reichten ursprünglich ein paar Minuten Spass, wächst über die Zeit die Nutzungsdauer und verlängert sich zusehends.

- Entzugserscheinungen: Wenn man nicht spielen kann, neigt man zu irritiertem Verhalten.

- Kontrollverlust: Wenn sich die Gelegenheit zum Spielen bietet, wird sie ergriffen, auch wenn mit negativen Konsequenzen zu rechnen ist, aus denen Probleme erwachsen.

Erst wenn diese Punkte über einen Zeitraum von rund einem Jahr erfüllt sind, kann man annehmen, dass eine Person abhängig ist und ihr Denken, Handeln und Fühlen eingeengt und nicht mehr frei ist. Eine Sucht ist etwas Gravierendes, gemäss der Beratungsstelle Sucht Schweiz weist aber nur ein Prozent der Schweizer Bevölkerung eine problematische Nutzung digitaler Medien auf. Kurz: Die Wahrscheinlichkeit, gamesüchtig zu werden, ist an einem kleinen Ort.

Diese Angst hat aber gewissermassen Tradition. Bei neuen Medien neigen wir dazu, die Schattenseiten als Erstes zu betrachten: Im viktorianischen Zeitalter hiess es, dass Bücherlesen schlecht für junge Damen sei, weil sie sich eine schlechte Körperhaltung aneignen und auf dumme Gedanken kommen können. Beim Rock’n’Roll fürchtete man den Sittenzerfall schlechthin. Bei Actionfilmen witterte man die Gefahr – teils noch heute – von Nachahmungstätern. Ähnlich sieht es bei Games aus, bei denen nach der Gewalt- nun die Suchtdebatte folgt, obschon davon nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung betroffen ist.

Statt bloss auf die möglichen negativen Nutzungsfolgen zu fokussieren, sollten viel eher die positiven Aspekte des Gamens betrachtet werden, wächst doch die Zahl der weltweit spielenden Menschen laufend: Aktuell wird die Zahl auf 2,3 Milliarden geschätzt. «Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt», hat bereits Friedrich Schiller im 18. Jahrhundert erkannt. Spielen tut uns und der Seele wohl. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es ein Brett-, Gesellschafts- oder Kartenspiel oder eben ein Videogame ist.

Spielen bereitet Freude

Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht wahrhaben will: Die unterschiedlichen Spielarten sind eng miteinander verwandt und werden deshalb auch oft von den gleichen Personen gespielt. So sagt Margrit Bühler, die kaum einen Tag auslässt, ohne am Laptop zu jassen: «Ich spiele auch gerne am Tisch mit Karten. Dies ist jedoch im Schnitt nur einmal pro Woche möglich. Darum liess ich mich zum Jassen am Laptop überreden.» Oder Gertie König hält fest: «Mein liebstes Kartenspiel ist Canasta. Mit Freunden, die keinen Fernseher haben, verbringe ich ab und zu einen Spielabend mit diversen Spielen. Ich finde dies eine sehr angenehme Alternative zum Fernsehabend.»

«Ich empfinde Spielemachen als Wohltat, die auch meinem 85-jährigen Geist sehr guttut.» Katharina von Burg (85)

Ob Computer- oder Kartenspiel – einig sind sich alle: Spielen bereitet mehr als nur Freude. «Ich empfinde Spielemachen als Wohltat», sagt Katharina von Burg aus Luzern. «Und glaube, dass sie auch meinem 85-jährigen Geist sehr guttun.» «Ganz sicher wird mein Hirn aktiviert», findet auch Ursula Denzler (66). «Vor allem beim Wortspiel und bei der Suche in Wimmelbildern.» Für Tobias Nef, Leiter der Forschungsgruppe für Gerontechnologie und Rehabilitation am Artorg-Forschungszentrum für Biomedizinische Technik an der Universität Bern und am Inselspital, kommen diese Einschätzungen nicht überraschend: «Kognitive Fähigkeiten wie die Wahrnehmung oder Verarbeitung von neuen Informationen lassen sich durch das Spielen von Games verbessern», sagt er im Interview.

Dieser Befund wird auch durch mehrere Studien von Daphne Bavelier gestützt. Sie ist Professorin am Labor für kognitive Neurowissenschaften an der Universität Genf und untersucht seit vielen Jahren die Auswirkungen von Action-Games auf die kognitiven Fähigkeiten. Das Spielen von Shooter-Games, die berüchtigten Ballerspiele also, verbessert Wahrnehmung, Aufmerksamkeit oder räumliche Orientierung. Natürlich ist es nicht jedermanns oder -fraus Sache, in einer virtuellen Welt «Räuber und Poli» zu spielen, zumal alles unglaublich schnell geht und entsprechend kurze Reaktionszeiten gefordert sind. Der erfreuliche Befund von Baveliers Studien aber ist, dass sich mit diesen Spielen auch eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten trainieren lässt. Und: Dadurch, dass sich Computerspiele oft verändern und von den Spielenden einiges an Flexibilität abfordern, dürfte sich dies auch positiv auf die Plastizität des Gehirns, also dessen Veränderbarkeit, auswirken.

«Ganz sicher wird mein Hirn aktiviert – vor allem beim Wortspiel und der Suche in Wimmelbildern.» Ursula Denzler (66)

All dies weckt die Hoffnung, dass das Spielen von Games in Zusammenhang mit Alzheimer-Erkrankungen eine positive Auswirkung haben könnte. Die Idee: Durch die spielerische Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten sollen die degenerativen Effekte bekämpft werden. Aktuell wird in diese Richtung geforscht, aber noch sind keine schlüssigen Resultate gefunden worden. «Der degenerative Effekt der Alzheimer-Erkrankung lässt sich mit dem Spielen von Videogames nicht aufheben. Aber es besteht die Hoffnung, dass man durch das Spielen eine Art Reserve bei den kognitiven Fähigkeiten aufbauen und so die negativen Effekte herauszögern kann», sagt Professor Tobias Nef.

Unabhängig vom Inhalt sind Videospiele eigentliche Lernmaschinen – und ohne etwas dazuzulernen, macht man keinen Fortschritt. Das wirklich Geniale bei einem gut gemachten Computerspiel ist, dass es einen auf dem Grat zwischen Über- und Unterforderung hält. Dabei hilft auch, dass bei den meisten Spielen der Schwierigkeitsgrad ausgewählt werden und man sich graduell mit den Problemstellungen vertraut machen kann. Hinzu kommt, dass man – wenn man das Spiel für sich alleine spielt – niemandem Rechenschaft schuldig ist, sondern es nach Lust und Laune ausprobieren kann. Sollte es sich doch als zu schwierig oder zu nervig erweisen, kann man das Game problemlos löschen und sich einem anderen zuwenden. Allein in Apples App Store sollen über 290 000 Spiele erhältlich sein.

Die grosse Motivationsfähigkeit von Games kann auch zur Fitness beitragen. Die sogenannten Exergames (aus dem Englischen «exercise», trainieren) sind äusserst beliebt. In Altersheimen wird mit «Wii Sports», das 83 Millionen Mal verkauft wurde, gekegelt und «Tennis» gespielt. In der Physiotherapie werden Spiele eingesetzt, um repetitive Bewegungen in der Rehabilitation weniger langweilig zu gestalten. Studien sprechen von einem grossen Potenzial, das in Exergames schlummert. So wurden Verbesserungen in Gleichgewicht und Muskelzuwachs festgestellt.

Computerspiele sind ein vergleichsweise neues Medium. Nach Jahren der Forschung zu möglichen negativen Auswirkungen rücken nun vermehrt die potenziell positiven Aspekte in den Fokus. Auch wenn gewisse Fragen in Zusammenhang mit Demenz und Alzheimer-Erkrankungen noch offen sind: Klar ist, dass Spielen – in welcher Form auch immer – Spass macht und zum sozialen Austausch beiträgt. Das sieht auch Tobias Nef, Professor an der Universität Bern, so: «Spiele wirken auf das Belohnungssystem und können damit Freude bewirken. Wer also 30 Minuten am Tag spielt und dabei glücklich ist, geht nach meinem Dafürhalten einer sehr sinnvollen Beschäftigung nach.» ❋

Games & Tipps

Haben Sie Lust zu Spielen, wissen aber nicht so richtig was?

Eine Auswahl von Games und Tipps finden Sie hier.

Kann das Spielen von Games positive Auswirkungen haben?

Lesen Sie hier das Interview mit Prof. Tobias Nef, Forscher im Bereich Gerontologie und Rehabilitation.

Das Thema interessiert Sie?

Werden Sie Abonnent/in der Zeitlupe.

Neben den Print-Ausgaben der Zeitlupe erhalten Sie Zugang zu sämtlichen Online-Inhalten von zeitlupe.ch, können sich alle Magazin-Artikel mit Hördateien vorlesen lassen und erhalten Zugang zur Online-Community «Treffpunkt».