Grossmütter vor Gericht

Es war das Paradebeispiel eines David-gegen-Goliath-Siegs, errungen von älteren Frauen. Nun setzt ein Buch den Kilmaseniorinnen und ihrem Kampf vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein Denkmal.

Text: Claudia Senn

Das Urteil war eine Sensation, die innert Minuten um die ganze Welt ging: Am 9. April 2024 bestätigte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg, dass die Schweiz nicht genug dafür tue, ihre Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Klimaschutz ist also ein Menschenrecht. So klar und deutlich hatte das bisher noch kein internationales Gericht gesagt.

Erkämpft hatten dieses Verdikt ein paar Dutzend ältere, teils gesundheitlich angeschlagene Frauen: die Klimaseniorinnen. Fast zehn Jahre zuvor hatten sie sich mit Greenpeace und einer jungen Rechtsanwältin zusammengetan, weil sie nicht untätig dabei zuschauen wollten, wie das Klima immer mehr entgleist. Aus dem klandestinen Frauengrüppchen wurde bald eine handfeste Bürgerrechtsbewegung. Doch eine Schweizer Gerichtsinstanz nach der anderen schmetterte die Klage der Klimaseniorinnen ab. In Teilen der Bevölkerung wurden sie verhöhnt, beschimpft oder als herzige Grosis belächelt, die ihre Zeit doch lieber mit Sockenstricken oder Enkelhüten verbringen sollten. Trotzdem gaben sie nicht auf und setzten sie sich am Ende durch.

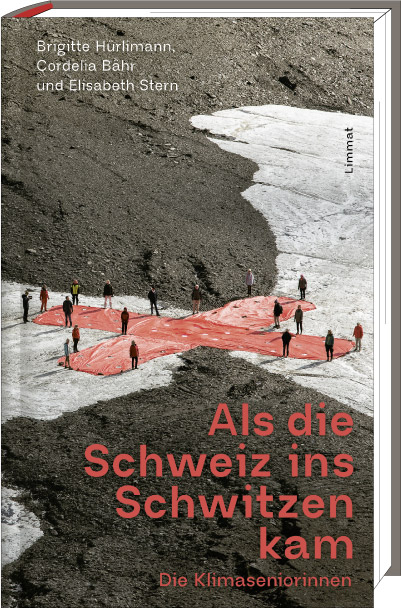

Wer sind diese Frauen, die mit ihrer Hartnäckigkeit für internationale Schlagzeilen sorgten? Alle seien ihr Leben lang Aktivistinnen gewesen, hätten sich für Gleichstellung, Frieden, Umweltschutz oder Gerechtigkeit eingesetzt, sagt die preisgekrönte Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann («Republik», «NZZ»), die ihnen jetzt mit dem Buch «Als die Schweiz ins Schwitzen kam» ein Denkmal gesetzt hat.

«Manche von ihnen sind unter sehr schwierigen Umständen gross geworden», so Hürlimann, «sie waren Bauerstöchter, Kinder von alleinerziehenden Müttern, oder kamen aus Familien, in denen das Geld knapp war.» Andere hatten Väter, die ihnen eine solide Schulausbildung verweigerten oder bestimmten, welchen Beruf sie zu ergreifen hatten. Als junge Frauen durften sie weder wählen noch abstimmen und mussten sich ihrem Gatten unterordnen, wie es das damalige Eherecht vorsah. «Und trotzdem sind sie ihren Weg gegangen», sagt Hürlimann, «sie holten nach, was ihnen versagt wurde. Sie emanzipierten sich und vergassen dabei nie, sich für die Gemeinschaft einzusetzen.»

Manche erlebten den Sieg nicht mehr

Nicht alle von ihnen durften den Sieg in Strassburg noch miterleben. Ruth Schaub etwa starb 2021 im Alter von 90 Jahren nach einem Schlaganfall – möglicherweise ausgelöst durch eine heftige Hitzewelle. In persönlichen Statements, die sie zu Lebzeiten gemeinsam mit Arztzeugnissen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht hatte, schilderte sie, wie gefährlich das Leben an heissen Tagen für sie wurde, wie sie kollabierte, wenn sie tagsüber die Balkonpflanzen goss. Also tat sie das nur noch nachts und stellte sich dafür extra einen Wecker. Wie sie bei Hitze im Wartezimmer ihres Arztes zusammenbrach und sich nur frühmorgens zum Einkaufen aus dem Haus traute.

Solche Details sind es, die das Buch «Als die Schweiz ins Schwitzen kam» berührend und lesenswert machen. Hürlimann und ihre Mitautorinnen Cordelia Bähr (die leitende Rechtsanwältin der Klimaseniorinnen) und Elisabeth Stern (ein Vorstandsmitglied) zeichnen nicht nur den Fall minutiös nach, sondern geben den Menschen dahinter eine Bühne: den Frauen einer Generation, die mit der Muttermilch aufgesogen hatte, möglichst still und bescheiden zu leben und den eigenen Bedürfnissen wenig Platz einzuräumen und sich am Ende – zum Glück! – doch nicht daran hielt.

Brigitte Hürlimann, Elisabeth Stern, Cordelia Bähr: «Als die Schweiz ins Schwitzen kam». Limmat-Verlag 2025, 240 Seiten, 22 farbige Abbildungen, ca. 32 Franken.

Klimaseniorinnen in Strassburg 2024: Die Zeitlupe war dabei!