Wanderer auf dem Heimweg (Kapitel 8.3) Aus «Schneesturm im Sommer»

Die zwei hochgewachsenen alten Herren schlenderten in einer lauen Mainacht um das Parkhotel herum, der eine, Kienast, rauchend, mit gemessenen, ruhigen Schritten, der andere, Jakob Leuenberger, lebhafter, unruhiger. Sie hatten mit Frau Hermine zusammen diniert und machten sich noch etwas Bewegung, dann wollte Kienast nach Hause fahren.

«Das Leben hier befriedigt mich nicht mehr», sagte Jakob gedämpft und schüttelte den Kopf. «Die Gründe kennst du, sie sind nicht besonders überzeugend, man kann jeden einzelnen leicht nehmen … aber es ist noch etwas anderes.»

«Jakob», erwiderte Kienast nach einer Pause, «ich will dir etwas sagen: Bringe deine Sachen in Ordnung, überprüfe im Einvernehmen mit Hermine und Marcel dein Testament…»

«Das sähe nach Rückzug aus und würde unangenehm auffallen.»

«Aber was willst du denn?»

«Fort.»

«Dann geh doch auf Reisen! Mach eine Weltreise!»

«Kommst du mit?»

«Ich? Danke schön! Ich bin genug herumgefahren, vielleicht nicht so viel wie du, aber mein Bedarf ist gedeckt. Bei mir ist alles in Ordnung, ich habe meine Ruhe … was soll ich da noch?»

«Was hattest du für einen Eindruck von Hermine?»

«Dass sie sich mit Marcel abzufinden beginnt.»

«Es wird ihr kaum viel anderes übrigbleiben. Aber ich möchtesie nicht zwingen, sie soll es selber einsehen. Sie ist ja so vernünftig und so nachgiebig, wenn sie Verständnis findet. Eine gute Seele. Was hab’ ich ihr nicht alles zu verdanken! Dass sie im Verkehr mit den Angestellten manchmal stachlig wird und sich nicht so gewählt ausdrückt wie Minna, ist zu begreifen.»

Auf dem geräumigen Platz vor dem Hotel, der mit seinen paar Nadelbäumen an den verschwundenen alten Park erinnerte, hielten die beiden Herren an, etwas abseits im Schatten, und sahen zurückkehrende, wegfahrende und herumstehende Gäste. Eine Dame fiel ihnen auf, die aus ihrem Wagen stieg, sie wechselten einen Blick und schauten ihr zu. In einer kurzen silbergrauen Pelzjacke über dem dunklen Abendkleid ging sie erhobenen Hauptes, goldblonde Schimmer im aufgetürmten Haar, durch die aus grossen Verandascheiben fallende Lichtflut zum Hoteleingang. Vor ihr hielten heimkehrende Gäste auf die Tür zu, die der uniformierte Boy schon aufriss, und waren im Begriff, einzutreten, liessen im letzten Augenblick aber der eindrücklich daherkommenden Dame den Vortritt.

Jakob Leuenberger blickte ihr freundlich nach. «Hast du gesehen?», fragte er lachend. «Meine liebe Schwiegertochter ist hier die First Lady oder spielt sie wenigstens, wenn wir nicht grad etwas wirklich Fürstliches im Hause haben.»

«Was willst du? Eine Frau, die weiss, dass sie schön ist, die sich pflegt, noch jung wirkt, Huldigungen entgegennimmt…»

«Sie ist hier vor allem die Frau des Direktors. Zuerst kommen immer die Gäste. Aber Minna macht es umgekehrt, zuerst kommt sie. Hermine würde im gleichen Fall den Gästen den Vortritt lassen.»

«Jakob, auf Wiedersehen! Wann? Wo?»

Leuenberger hob unentschieden beide Arme, begleitete Kienast zu seinem Wagen und kehrte ins Hotel zurück. Marcel arbeitete noch allein im Direktionsbüro, er sah seinen Vater eintreten und folgte ihm in den privaten hinteren Raum.

«Hast du einen Augenblick Zeit?», fragte er.

«Ich nehme mir Zeit, Marcel. Ja, bitte?»

«Ruedi ist wieder mit deinem Wagen unterwegs. Ich möchte dich dringend ersuchen, ihm das nicht mehr zu erlauben.»

«Warum eigentlich? Hast du besondere Gründe?»

«Gründe genug. Ich bedauere sehr, Papa, dass du nicht merkst, in was für einem Fahrwasser er treibt. Er verkehrt mitliederlichen jungen Leuten, drückt sich um jede vernünftige Beschäftigung herum und droht jetzt wieder, lieber krank zu werden, als noch einmal in die Rekrutenschule einzurücken. Von mir lässt er sich nichts sagen, und solang er in dieser Gesellschaft verkehrt, wird alles so weitergehen. Ich habe ihm das Taschengeld gesperrt, das war noch mein einziges Machtmittel, aber er hat trotzdem Geld … woher, das kann ich nur vermuten, aber vielleicht weisst du es. Und deinen Wagen braucht er, um mit irgendeiner sogenannten Freundin auszufahren und in einer Bar zu landen, wo er tanzt, abscheuliches Zeug trinkt und uns kompromittiert.»

Marcel Leuenberger, der das alles im Ton des Anklägers vorgebracht hatte, stand mit verschlossener Miene, kühl abwartend, in seiner besten Haltung sehr aufrecht da und war durchdrungen von der Überzeugung, dass ihn keine Schuld treffe. Als Vater seiner Kinder wie als Ehemann und Hoteldirektor hatte er immer nur das Beste gewollt, und er war beleidigt, dass dies so wenig zu nützen, ja nicht einmal anerkannt zu werden schien.

Sein Vater Jakob setzte sich und deutete einladend auf einen anderen Stuhl, aber Marcel blieb stehen und lockertes eine Haltung nur dadurch ein wenig, dass er sich rücklings an die Tischkante lehnte.

«Ich frage mich, ob du das alles nicht zu schwer nimmst», begann Jakob. «Von Haus aus hat Ruedi keinen Hang zur Liederlichkeit, und er macht mir nicht den Eindruck eines verdorbenen Jungen. Das Modekostüm, in dem er sich manchmal zeigt, ist ja nur eine harmlose Maskerade. Ich habe etwas mehr Vertrauen zu ihm als du, darum hab’ ich ihm den Wagen auch ohne viel Bedenken überlassen. Aber du bist der Vater und trägst am Ende die Verantwortung … Gut, auf den Wagen soll er vorläufig verzichten. Viel erreichst du damit nicht. Unangenehmer ist freilich, dass er bummelt und nicht einrücken will … Hm, was willst du dagegen tun?»

«Ich habe schon gesagt, dass er nicht auf mich hört. Und auf Minna, die ihn früher verwöhnt hat, hört er schon gar nicht mehr. Der Einzige, vor dem er noch Respekt hat, bist du.»

Jakob überlegte, stand auf und regte sich, schien aber noch immer nicht geneigt, die Lage sehr ernst zu nehmen. «Einrücken muss er natürlich, ob er will oder nicht», sagte er leichthin, «und bummeln wird er kaum lange; ein gesunder junger Mensch, der aus geordneten Verhältnissen kommt, entgleist nicht so leicht.»

«Er kommt eben nicht aus geordneten Verhältnissen, wenn du erlaubst.»

«Ja so, ja so? Marcel, das stimmt nicht ganz, jedenfalls seh’ ich das anders an. Dass deine Mutter zu früh gestorben ist, dass ich trotz meinem vorgerückten Alter noch einmal geheiratet habe und dass ihr, du und Minna, infolgedessen eine Stiefmutter habt, die euch nicht passt, das alles lässt sich nicht rückgängig machen, das ist unsere Lage, die wir zu meistern haben. Alle Menschen sind allem Menschenmöglichen ausgesetzt und müssen damit fertig werden, das gehört zu unseren Aufgaben. Warum solltest ausgerechnet du mit deiner Familie zu den Bevorzugten gehören? Eine vollkommen glückliche, von allen Übeln verschonte Familie ist eine Ausnahme und meistens nur eine kurzfristige.

Immer fehlt etwas, manchmal wenig, manchmal alles. Der Vater verliert einen Prozess oder wird im Dienst nicht befördert, die Mutter hat Krampfadern, das Dienstmädchen kündigt, eine Tochter heiratet einen Unerwünschten, ein Sohn will Künstler werden, Eheleute zanken sich und erkalten, der Mann nimmt eine Freundin, die Frau verwelkt vor Ärger, eine Tante wird hysterisch, ein Onkel sauft … und so weiter und so weiter. Alles noch im tiefsten Frieden. Erst recht schlimm wird’s, wenn ein Krieg ausbricht. Eine scharfe Stiefmutter und eine hoffärtige Frau aber, die gegeneinander Krieg führen, gehören noch lang nicht zum Schlimmsten. Such es zu ertragen oder Frieden zu stiften, dann nehm’ ich den Ruedi auf mich und bring’ ihn ins Gleis.»

Jakob stand neben seinem bekümmerten Sohn, legte ihm einen Arm auf die Schultern und rüttelte ihn ein wenig.

Marcel blickte kurz zu ihm auf, nickte und ging hinaus an seine Arbeit.

«Jetzt hast du aber einen Umweg gemacht, Grosspapa.»

«Mit Absicht. Ich fahre nicht mehr gern in der Kolonne.»

«Wir kämen aber doch schneller vorwärts.»

«Will ich gar nicht. Umwege machen mir mehr Vergnügen. Wir haben ja Zeit.»

Jakob Leuenberger bog aus einer Strasse dritter Klasse wieder in die Autostrasse ein und musste die Fahrt jetzt beschleunigen, um nicht andere Fahrzeuglenker zu ärgern. Neben ihm sass sein Enkel Ruedi, den Frau Hermine gebeten hatte, den Grosspapa zu begleiten, weil es endlich nicht mehr zu verantworten sei, einen herzkranken alten Mann allein in der Welt herumfahren zu lassen.

«Aber so hat man nicht viel vom Fahren», erwiderte Ruedi. «Man könnte auch aus diesem Wagen mehr herausholen.»

«Ich fahre nicht, um zu fahren, sondern um etwas zu sehen und auf angenehme Art irgendwohin zu kommen. Die Versuchung, so schnell wie möglich zu fahren, hab’ ich auch gekannt. Hundert und mehr Kilometer aus dem Wagen herausholen, Gefahr hin Gefahr her, das ist ganz schön, man kann sich und anderen dabei sogar als rassiger Kerl vorkommen, wenn man es nötig hat. Aber darauf legen wir ja keinen Wert. Und die Strasse gehört nicht uns allein, darum sollte man so anständig sein, auf andere Rücksicht zu nehmen.»

Er verliess die belebte Strasse bald wieder und fuhr auf einem mählich ansteigenden Weg zwischen Obstbäumen und blühenden Wiesen zur Hirzenegg hinauf vor das Gasthaus. «Hier werden wir etwas essen, wenn du einverstanden bist», sagte er. «Der Wirt und Gutsherr, Heinrich Brun, auch ein Grossvater, ist einer meiner alten Dienstkameraden, dem ich schon lang einen Besuch versprochen habe.»

Sie nahmen in der Gartenwirtschaft im Schatten einer Linde Platz und waren mit dem bescheidenen Mahl, das ihnen die Wirtsfrau vorschlug, einverstanden. «Es ist alles beim Heuen, auch der Mann und der Vater», sagte sie entschuldigend.

Zum Autor

Meinrad Inglin (1893–1971) Sohn eines Goldschmieds, Uhrmachers und Jägers, wurde mit siebzehn Jahren Vollwaise. Uhrmacher- und Kellnerausbildung, trotz fehlender Matura Studium der Literaturgeschichte und Psychologie in Bern, Genf und Neuenburg. Tätigkeit als Zeitungsredaktor, während des Ersten und Zweiten Weltkriegs Offizier im Grenzdienst. 1922 als Journalist in Berlin, danach als freier Schriftsteller in Schwyz. Für sein Werk (vor allem Romane und Erzählungen, einzelne Aufsätze, Notizen und eine Komödie) wurde Inglin vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis und dem Gottfried-Keller-Preis.

Aus dem Schatten der Bäume sah man über eine niedere Hecke hinweg ein abfallendes, in der heissen Junisonne flimmerndes Wiesengelände mit heuenden Leuten und über seinen waldigen Hintergründen hoch in die Bläue gequollene weisse Wolkenbäuche. Ein Traktor mit einer Heu aufwirbelnden Maschine fuhr in der Nähe vorüber, und als sein Fahrer sich in einer Kehre nach den Wurfgabeln umwandte, erkannte ihn Leuenberger. «Das ist er», rief er erfreut, «das ist der Heinrich Brun. Unermüdlich an der Arbeit. Mitten aus dieser Arbeit und dieser prachtvollen Landschaft heraus ist er in den Weltkriegszeiten immer wieder zum Aktivdienst eingerückt, jedes Mal fluchend und sozusagen noch mit Heuspuren im Haar, aber entschlossen und zu allem bereit. Er war Oberleutnant und zuletzt Kompagniekommandant im selben Bataillon wie ich.»

«Dich kann ich mir nicht als Offizier vorstellen, Grosspapa. Und wie sich Aktivdienst vom gewöhnlichen Militärdienst unterscheidet, weiss ich nur sehr ungenau.»

«Du wirst Soldat und lernst mit Waffen umgehen. Auf einma lfallen deine Nachbarn übereinander her, und wahrscheinlich werden sie auch dich und dein Haus überfallen, wenn du dich nicht wehrst. Also her mit den Waffen, aufgepasst und das Haus bewacht, jahrelang, Tag und Nacht … das ist Aktivdienst.»

«Das muss für dich aber doch sehr unangenehm gewesen sein.»

«Unangenehm? Das ist kein Wort dafür. Natürlich gab es auch Unangenehmes, ja Widerwärtiges, im Zweiten Weltkrieg für Brun und mich zum Beispiel die Bewachung der Interniertenlager. Fremde Truppen kamen über unsere Grenzen und mussten entwaffnet und interniert werden, unteranderen dreissigtausend Franzosen. Ein paar Winterwochen lang hatte ich junge Proletarier aus einer südfranzösischen Hafenstadt unter mir, ein ganzes Schulhaus voll. Sie schliefen im Stroh, wie unsere Soldaten auch, und bekamen ein mindestens so gutes Essen, aber sie waren undiszipliniert, arbeitsscheu, nie zufrieden. Kein Wunder. Soldaten einer geschlagenen Truppe, in der Fremde interniert, ihr eigenes Land vom Feind besetzt … Was will man da noch.

Ich ersuchte ihre Offiziere, für Ordnung zu sorgen. Es waren sympathische Leute, ich kam gut mit ihnen aus, aber sie hatten keine Autorität mehr und erklärten mir bedauernd, entweder müsse man die Mannschaft machen lassen oder mit eiserner Hand dreinfahren. Das war bei ihnen schon sprichwörtlich: Laisser faire oder main de fer. Wir Lagerkommandanten, alles ältere Schweizer Offiziere, versuchten dagegen, einen menschlich vernünftigen Mittelweg einzuschlagen, aber damit hatten wir nur bei den ohnehin Ordentlichen Erfolg. Die Unordentlichen hatten von Haus aus auch andere Voraussetzungen als wir, eine lässigere, auf Ordnung und Sauberkeit nicht so erpichte Lebensart wie unsere bürgerliche Wachmannschaft, und dem Weibervolk gegenüber weniger Hemmungen.

Leider zeigten auch von unseren Frauen und Töchtern allzu viele keine Hemmungen, das stellte der Generaladjutant in seinem Schlussbericht ausdrücklich fest und nannte es ein trübes Kapitel. Für uns war es ein Jammer. Die Bevölkerung reklamierte, entrüstete Eltern verlangten Abhilfe, der oberste Herr Abschnittskommandant griff ein, und alles entlud sich auf dem Rücken der Lagerkommandanten. Der Heinrich Brun dort – er kommt herauf – hatte ein ähnliches Lager und erklärte nachher, ein wochenlanger Arrest wäre ihm lieber als noch einmal ein solches Lagerkommando.»

Ein grauhaariger Mann in Hose und Hemd kam von der Wiese her, betrat die Gartenwirtschaft und stutzte. Sein gebräuntes, verschwitztes Gesicht glänzte freudig auf, als er seinen Dienstkameraden Leuenberger erkannte.

Jakob stellte ihm seinen Enkel vor. «Ich hab’ ihm grad eben von dir und unserem Ärger als Lagerkommandanten erzählt», sagte er. «Er rückt nächstens in die Rekrutenschule ein und interessiert sich für unseren letzten Aktivdienst.»

«Und du erzählst ihm solche Geschichten? Lassen Sie sich nicht abschrecken, Herr Leuenberger! Als Soldat erlebt man mehr und Wichtigeres als nur so ärgerliche Episoden. Aber nehmt Platz! Jakob, ich muss nur nach dem Wetterbericht fragen. Ihr bleibt doch da?»

«Können wir leider nicht. Wir wollten dich nur rasch begrüssen. Aber ich komme wieder, wenn du nicht mehr beim Heuen bist.»

Der Wetterbericht sagte für den Abend Gewitter und Abkühlung voraus. Brun entschuldigte sich und kehrte an die Arbeit zurück, das liegende Heu sollte vor dem Regen noch unter Dach. Die Herren Leuenberger bekamen ihr Essen.

«Wie ging es dann weiter mit den Franzosen?», fragte Ruedi.

«Die fuhren heim nach Frankreich. Nachher musste ich ein Polenlager übernehmen.»

«Ein Polenlager? Wieso Polen?»

«Mit den Franzosen waren etwa zwölftausend Polen über unsere Grenze gekommen, die hatten in Frankreich gegen die Deutschen gekämpft und mussten auch interniert werden. Viele von ihnen waren kaum weniger scharf hinter dem Weibervolk her als die Franzosen. Ob eine in Polen oder Frankreich internierte schweizerische Mannschaft sich anders betragen hätte, ist nicht ganz sicher. Im Übrigen waren die Polen disziplinierte Leute, sie führten täglich ein strammes Hauptverlesen durch, hielten ihr Lager in Ordnung und beteiligten sich willig an öffentlichen Arbeiten.

Am meisten imponierte uns ihr nationales Ehrgefühl und eine rührende Anhänglichkeit an ihre so oft überfallene und misshandelte polnische Heimat, für die sie gekämpft hatten und immer wieder kämpfen wollten. Ich verkehrte gern und freundschaftlich mit polnischen Offizieren, auch Heinrich Brun, der in meiner Nähe Russen bewachte und mich oft besuchte.»

«Russen? Wo kamen denn die her?»

«Aus deutschen Gefangenenlagern. Tausende von entwichenen Kriegsgefangenen kamen zu uns, Briten, Jugoslawen, Griechen, Russen, und als in Oberitalien der Teufel los war, liessen wir noch etwa zwanzigtausend Italiener über unsere Südgrenze herein. Die Russen wurden von Beamten der sowjetrussischen Gesandtschaft in Bern in ihren Lagern kontrolliert und bearbeitet. Ich hörte mir mit Brun zusammen den Vortrag eines solchen Mannes an und verstand natürlich nichts davon, aber nachher unterhielten wir uns mit Leuten, die ein wenig Deutsch gelernt hatten, und konnten Folgendes hören: ‹In der Schweiz komische Leute. Warum so viel arbeiten? Bei uns in Russland ganz anders, nur drei, vier Stunden Arbeit, dann Vergnügen, Mädchen haben, Spiele machen, spazieren gehen. Wir wussten Bescheid. Die Russen nahmen uns übel, dass wir sie bewachten, und natürlich hätten sich auch die meisten anderen Internierten am liebsten frei im Land herumgetrieben, Zehntausende von arbeitslosen, lebenshungrigen fremden Burschen, während unsere eigene Mannschaft … Ha! Stell dir das vor!»

«Kann ich mir vorstellen.»

«Aber diese Interniertenbewachungen waren also nur Episoden, wie Brun richtig sagte. Aktivdienst hatte unsere ganze Armee zu leisten. Diese Armee musste fünf Jahre lang kampfbereit bleiben und immer tüchtiger werden. Jeder einzelne Mann, der etwas wert war und seine Aufgabe ernst nahm, wurde im Dienst ein harter Soldat, lernte mit neuen Waffen umgehen, nach neuen Methoden kämpfen. Die Verbände führten Übungen durch, von der Gruppe bis zum Armeekorps, Luftschutztruppen wurden ausgebildet, Frauen und Töchter leisteten freiwillig Hilfsdienste; es gab Tag- und Nachtalarme, Märsche, Manöver, gefechtsmässige Scharfschiessen, Leistungsprüfungen, an den Grenzen lösten die Verbände einander im Wachtdienst ab, und im Hinterland richteten sich alle zur Verteidigung ein, auch wir älteren Jahrgänge; wir bauten Wege, Festungen, Hindernisse, Tankfallen, Bunker, wir lernten aus Bunkern kämpfen und Bunker verteidigen, wir besuchten Spezialkurse, bewachten Eisenbahnlinien, patrouillierten durch Tunnels, kletterten in den Brücken herum und kontrollierten die Minenkästen, wir froren, schwitzten, fluchten und lachten, und wenn wir ein paar Wochenlang auf Pikett zu Hause gewesen waren, traten wir alle doch immer wieder an, wir blieben jung, frisch, lebenslustig, wir hielten Kameradschaft und wollten uns, unser Land, unsere Unabhängigkeit unter gar keinen Umständen preisgeben.»

«Und war die Schweiz wirklich in Gefahr, angegriffen zu werden?»

«In der höchsten Gefahr. Das nationalsozialistische Deutschlandgehorchte seinem Führer Hitler, und der war vom Teufel besessen. Zwar hatte er versprochen, die Neutralität der Schweiz zu achten, aber man wusste, wie leicht er sein Wortbrach, er hielt sich an keine Verträge und verfolgte seine verrückten Pläne mit unheimlicher Hartnäckigkeit. Die Lage, die er herbeiführte, ist mir so gegenwärtig, als ob wir noch mitten drinsteckten. Wie ist das nur möglich, wie kann ihm das gelingen?, fragt sich alle Welt. Er übt so etwas wie einen bösen Zauber aus, unterdrückt jede Meinungsfreiheit, sperrt alle Andersgesinnten ein, geht hundsgemein gegen die Juden vor, zerschlägt die Tschechoslowakei, erzwingt den Anschluss Österreichs und überfällt Polen, überfällt Dänemark, Norwegen, Holland, Belgien, Frankreich, fängt den See- und Luftkrieggegen England an, hilft den verbündeten Italienern in Nordafrika, erobert Griechenland, Jugoslawien …

Und wir Schweizer stehen da und wissen, dass auch wir an die Reihe kommen werden und nur darum noch eine Galgenfrist haben, weil er mit uns ohne Mühe und Zeitverlust fertig werden will. Wir stehen da, nehmen allen Mut zusammen und erklären offen, dass wir seine Gewaltherrschaft verabscheuen und Widerstand leisten werden. Schon das allein bringt ihn in Wut, es ist in seinen Augen eine unerhörte Frechheit, und er wird uns dafür vernichtend strafen, das entspricht seiner ganzen verstiegenen Natur. Man warnt uns, und wir können hören, dass er, der allmächtige Diktator, unser sogenanntes kleines Dreckland in den Alpen zwischen zwei Fingern zerquetschen wird wie eine Laus, sobald es ihm passt.

Einmal rückt ein starker deutscher Verband mit Panzerspitzen gegen die Schweiz vor, wir werden alarmiert und sind bereit, die Katholiken erhalten durch Feldprediger die Generalabsolution, Zivilisten flüchten mit Sack und Pack in die Berge … da biegt der deutsche Verband vor unserer Grenze gegen Westen ab, nach Frankreich, wir schnaufen wieder auf und bleiben weiter im Aktivdienst, immer alarmbereit, immer auf alles gefasst.» Der alte Leuenberger erzählte ungewohnt lebhaft, seine sonst gelassene feste Stimme klang gepresst, und die Anteilnahme des Enkels führte ihn über die blosse flüchtige Erinnerung hinaus, zu der sein Dienstkamerad ihn angeregt hatte. Er ass nicht mehr behaglich, und er bezahlte bald, dann winkten sie zum Abschied mit den Servietten in die Heuwiese hinab und gingen zum Wagen.

«Ruedi», fragte er, «hat man euch in der Schule nichts von alldem gesagt?»

«Vom Zweiten Weltkrieg wohl, aber nur so im Allgemeinen. Und einmal hab’ ich im Film gesehen, wie in den besetzten Ländern Widerstand geleistet wurde. Gab es denn das in Deutschland selber nicht?»

«Doch, es gab rechtschaffene, mutige Männer, die unternahmen manches und wagten viel, aber ohne Erfolg. Schon bei Kriegsausbruch befanden sich in den Konzentrationslagern hinter Stacheldraht zweihunderttausend Verhaftete, die nicht mitmachen wollten. Zwei meiner deutschen Freunde, intelligente Köpfe, die ich während des Krieges in ihrem Berliner Hotel besuchte, sagten zu mir: ‹Leuenberger, halt das Maul und fahr heim! Uns gehen die Augen über und dröhnen die Ohren von alldem, was hier geschieht und noch geschehen soll, wir sehen nicht mehr klar und haben kein persönliches Urteil mehr, wir werden mitgerissen und werden zertrampelt, wenn wir uns sperren.› Beide sind umgekommen. Schade um sie.

Aber endlich, endlich begann der Wind anders zu blasen, als der Führer befahl, und der Wind wuchs zum Sturm an. Hitler, der mit seinen Untaten die Amerikaner herausgefordert hatte, griff auch die Russen noch an, schlug sie schrecklich und hetzte seine Armeen bis zur Erschöpfung durch das weite, weite Land nach Osten – da wurde das Mass voll und übervoll, das Verhängnis nahte aus allen Himmelsrichtungen, und jetzt hatte er nicht mehr Divisionen genug, um nebenbei auch uns noch zu zerschmettern. Begreifst du, Ruedi? Und ist dir klar, wie gespannt wir fünf Jahre lang wachten, um uns, unseren Söhnen und Enkeln das Elend eines unterworfenen und verwüsteten Landes zu ersparen? Natürlich ist das alles nicht mit dem zu vergleichen, was man auf Schlachtfeldern, in Konzentrationslagern, in bombardierten Städten leisten und aushalten musste. Davor können wir nur verstummen. Aber für uns ist die eigene Müh und Not wichtig und heilsam, wir wollen die Erinnerung daran wachhalten und möchten sie gern euch Jungen weitergeben.»

- Die «Editorische Notiz» zum Buch finden Sie hier.

- Jeweils sonntags wird der Roman «Schneesturm im Hochsommer» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.

- Weitere Kapitel können Sie hier lesen.

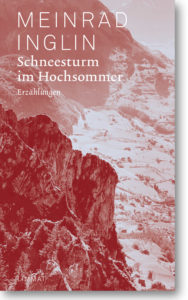

«Schneesturm im Sommer»

Meinrad Inglin ist einer der bekanntesten Unbekannten, seinen Namen kennen fast alle, seine Werke die wenigsten. Dabei ist er ein grosser Könner in einem grossen Spektrum unterschiedlicher literarischer Genres, stilistisch abwechslungsreich und sprachlich wohlkomponiert. «Schneesturm im Hochsommer» versucht, sein vielfältiges Schaffen abzubilden und damit einen literarisch hochinteressanten und oft überraschend aktuellen Schweizer Klassiker wieder breiter bekanntzumachen.

«Inglin ist seit Jahren genau der, von dem viele sagen, man hätte ihn ‹nicht auf dem Schirm› und der deshalb allen so präsent ist. Die Frage ist doch vielmehr: Was macht den Kerl so interessant, dass er nicht verschwindet? Er hat nie auf Effekt geschrieben. Er hat versucht, Verhältnisse zu beschreiben, wie sie sind. Eine Haltung, die nach dem ganzen postmodernen Klimbim auf eine neue Art interessant ist.»

Peter von Matt

Meinrad Inglin, «Schneesturm im Hochsommer».

Herausgegeben von Ulrich Niederer, Nachwort von Usama Al Shahmani, 256 Seiten, Leinenband, CHF 28.– (UVP), Limmat Verlag, Zürich

Umschlagfotografie: Dino Reichmuth, Unsplash

Typografie und Umschlaggestaltung: Trix Krebs

Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg

ISBN 978‑3‑03926‑021-8

© 2021 by Limmat Verlag, Zürich www.limmatverlag.ch