Missglückte Reise durch Deutschland (Kapitel 10.1) Aus «Schneesturm im Sommer»

Man warnte mich vor dieser Reise. Der Ausländer sei in Deutschland nicht mehr genehm und werde kaum ungeschoren durchkommen, wenn er nicht nationalsozialistisch denke oder mindestens seine eigene politische Anschauung verleugne. Ich kannte Deutschland von früheren Reisen und Aufenthalten her und war unbesorgt. Auf der Fahrt über die Grenze, Ende Februar 1940, genoss ich allerdings den Vorteil des Kuriers, und später konnte ich mich an unsere Konsulate wenden; das Auslandschweizer-Sekretariat der Neuen Helvetischen Gesellschaft, das mich zu Vorlesungen auf die Reiseschickte, hatte mich überall angemeldet und empfohlen.

Zur deutschen Passkontrolle tauchten Leute der berüchtigten SS auf, und schon wurde mir bewusst, dass ich selber nicht frei war von Vorurteilen, wie sie aus der Verallgemeinerung entstehen; ich erwartete in den schwarz uniformierten Vertretern der nationalsozialistischen Kerntruppe unwillkürlich straffe, strenge Kämpfertypen und war überrascht, harmlos aussehenden, höflichen Männern zu begegnen. Ein Zollwächter holte mein Privatgepäck aus dem Zug und forderte mich auf, mitzukommen. Ich wies mich als Kurier aus, doch er bestand darauf, und ich folgte ihm in den Kontrollraum, wo die ersten der zwei Dutzend Durchreisenden in der betont vertrauenswürdigen Haltung, die man bei solchen Musterungen annimmt, den Inhalt ihrer Koffer vorzeigten.

Hier erklärte ich einem Beamten, dass ich nicht warten, sondern zu meinem Kuriergepäck in den Zug zurück kehren werde. Er stutzte, verschwand und kam nach wenigen Minuten wieder, um sich in aller Form zu entschuldigen; da sei leider ein Irrtum geschehen, mein Privatgepäck werde mir sofort uneröffnet in den Zug zurück gebracht. Ich nickte entschuldigend und ging unter den Blicken meiner Mitreisenden gelassen hinaus, erbaut über mein Ansehen und geneigt, der Eidgenossenschaft diesen angenehmen Dienst bei der nächsten Gelegenheit wieder zu erweisen. Im Abteil fand ich zu meinem Glück das versiegelte Riesenpaket, das man mir von Bern aus zugeschickt hatte, unberührt an seiner Stelle. Ich bildete mir nicht ein, dass es ausser der üblichen Fracht von Zeitungen und Drucksachen wichtige Aktenstücke enthielt, aber es war tabu, und man hatte es mir anvertraut.

Auf der Fahrt las ich deutsche Zeitungen. Die Schweizer Presse wurde zum grössten Teil an der Grenze zurückgehalten, man fand sie nicht wohlwollend genug und misstraute schon ihrer blossen Neutralität, die mit dem System der einheitlich und zweckhaft gelenkten öffentlichen Meinung nicht zu vereinbaren war. Diese Bevormundung, die dem Einzelnen nicht nur das Recht, sondern auch die Fähigkeit aberkannte, sich die dem Volksganzen zuträgliche Meinung selber zu bilden, war für den demokratischen Ausländer eines der auffallendsten Merkmale der neuen Regierungsart. Wie ausserordentlich aber in diesem geweckten Volke das Bedürfnis war, auch eine andere als die offizielle Meinung zu hören, erfuhr man auf Schritt und Tritt. Wo man auch hinkam und sich als Schweizer zu erkennen gab, hatte man die begierige Frage zu beantworten: «Was sagt man denn in der Schweiz dazu?»

Über den augenblicklichen Stand der grossen Auseinandersetzung berichtete die deutsche Presse nur Oberflächliches. Die stürmische Machtentfaltung des Dritten Reiches und die erste kriegerische Reaktion Englands und Frankreichs darauf wurde zur Zeit von einer unheimlichen Pause unterbrochen. Die Mächte lagen an den schwer befestigten Grenzen einander gegenüber, die Alliierten noch unzulänglich gerüstet, aber mit internationalen Verpflichtungen beladen, die endlich erfüllt werden mussten, die Deutschen im vollen Bewusstsein ihrer militärischen Übermacht, aber angeblich bereit, den offenen Krieg zu vermeiden, wenn die Ziele auf einem anderen Weg zu erreichen waren.

Über diese Ziele und ihre Tragweite wusste wohl nur der Reichskanzler Adolf Hitler Bescheid, und es war schon mehr als zweifelhaft, dass darüber noch Verhandlungen möglich sein sollten. Die Alliierten schienen jedenfalls nicht gesonnen, die deutschen Gewaltstreiche gegen Polen und die Tschechoslowakei hinzunehmen und neue Zugeständnisse zu machen. Ihre eigene Zukunft stand auf dem Spiel und damit für Europa die Zukunft der westlichen Demokratie überhaupt. Ein Sieg der diktatorischen Mächte musste das Gesicht der Welt verändern. Das leidenschaftliche Bedürfnis, den Verlauf der Ereignisse vorauszusehen, war überall zu spüren, aber die Vereinigten Staaten und Russland galten trotz dem russisch-deutschen Beistandspakt noch als die grossen Unbekannten, und der schreckliche Vorhang wich nicht um Fingersbreite auseinander.

Gegen vier Uhr morgens begann ich halbwach zu frösteln. Das Abteil war verdunkelt, die Mitreisenden sassen schlafend ins Polster gelehnt, und ich versuchte, ohne mich zu regen, auf meinem Fensterplatz wieder einzuschlafen. Zwischen Leipzig und Berlin wachte ich frierend endgültig auf, schob den Vorhang hoch und entdeckte am inneren Rahmen der Scheibe, durch die im ersten Morgengrauen das verschneite Flachland erschien, eine Eiskruste. Es war Februar, draussen herrschte grimmige Kälte, und der Zug war nicht geheizt. Deutschland sparte Kohle. Die Reisenden begannen sich zu regen und froren offenbar auch, aber niemand klagte oder zog einen Mantel an, man schien einem kriegsbedingten Umstand gegenüber keine Schwäche verraten zu wollen.

In Berlin blickte ich umsonst auf dem Bahnsteig nach einem Dienstmann aus und schleppte mein Gepäck selber vor den Anhalter Bahnhof zu einem der wenigen Mietwagen, die noch fahren durften. Auf der schweizerischen Gesandtschaft wurde mir das Kuriergepäck so gleichgültig abgenommen wie einem Paketträger, ich brauchte mich nicht einmal auszuweisen und merkte erheitert, dass über die Wichtigkeit des Kuriers hier wohl andere Begriffe herrschten als in der Vorstellung eines Neulings. Nachdem ich unter verschiedenen Leuten eine Weile unbeachtet im Vorraum gewartet und mich dann aus Zeitmangel entschieden bemerkbar gemacht hatte, wurde ich aber vom Legationsrat, der den abwesenden Gesandtenvertrat, mit aller Zuvorkommenheit empfangen.

Zum Autor

Meinrad Inglin (1893–1971) Sohn eines Goldschmieds, Uhrmachers und Jägers, wurde mit siebzehn Jahren Vollwaise. Uhrmacher- und Kellnerausbildung, trotz fehlender Matura Studium der Literaturgeschichte und Psychologie in Bern, Genf und Neuenburg. Tätigkeit als Zeitungsredaktor, während des Ersten und Zweiten Weltkriegs Offizier im Grenzdienst. 1922 als Journalist in Berlin, danach als freier Schriftsteller in Schwyz. Für sein Werk (vor allem Romane und Erzählungen, einzelne Aufsätze, Notizen und eine Komödie) wurde Inglin vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis und dem Gottfried-Keller-Preis.

Nachmittags wartete ich in einem Polizeigebäude unter etwa fünfzig zusammengepferchten Leuten auf das Visum für meine übrigen Reiseziele, das auf meinem Pass noch fehlte. Im weiten Büroraum hinter der Schranke arbeiteten zwei Dutzend Beamte an bequemen Tischen mit einer solchen Ruhe und gründlichen Langsamkeit, als ob sie es darauf abgesehen hätten, die fünfzig Ungeduldigen, die auf irgendeine dringende polizeiliche Bewilligung warteten, auf diese raffinierte Art aus der Fassung zu bringen. Es kam zu Auftritten.Ein Däne, der mit dem nächsten Zug weiterreisen musste, verlangte verzweifelnd seinen Pass, eine Arbeiterfrau verliess das Lokal entrüstet mit der Bemerkung, sie habe nun über zwei Stunden gewartet und könne ihre Kinder zu Hause nicht länger allein lassen.

Neben ungeduldigen und zornigen Mienen sah man auch den Ausdruck fatalistischen Duldens, der später das Gesicht der deutschen Öffentlichkeit so undurchsichtig machen und so viel zu verbergen haben sollte. Die Beamten liessen sich keinen Augenblick aus ihrer quälerischen Ruhe bringen. Nach einer Stunde berief ich mich bei dem leicht hinkenden Schreiber, der meinen Pass entgegengenommen, zum zweiten Mal auf den Polizeiinspektor, an den mich die Gesandtschaft empfohlen hatte; der Mann blickte mich kurz an, schwieg und fuhr mit betonter Langsamkeit fort, irgendwelche Kontrollkarten zuordnen. Ich fragte ihn höflich, wie lang es denn noch dauern werde; er zuckte schweigend die Achseln. Nach zwei Stunden musste ich fort, ich gab dem Mann meine Karte mit den nötigen Bemerkungen und fuhr ohne Pass mit grosser Verspätung zu einem verabredeten Orte, wo ich ungeduldig erwartet wurde.

Um fünf Uhr nachmittags betrat ich ein Polizeibüro im Westen und bat den Wachtmeister, mich telefonisch mit dem Polizeiinspektor X am Alexanderplatz zu verbinden. Als ich meine Gründe nannte, blickten mich die Beamten belustigt an, und der Wachtmeister rief, was mir denn einfalle, als Ausländer hier ohne Pass im Berliner Westen herumzulaufen; von Rechts wegen wäre er verpflichtet, mich zu verhaften. Der Polizeiinspektor wurde aber angeläutet und erklärte barsch, ich solle sofort meinen Pass abholen. Ich fuhr mit der überfüllten Stadtbahn stehend zum Alexanderplatz.

Zwei mit dem Karabiner bewaffnete Polizisten, die den Eingang zu dem mächtigen, hoch in die Dämmerung ragenden Polizeigebäude bewachten, sagten mir, dass die Bürozeit längst vorüber und niemand mehr da sei. Auf meine Beteuerung, dass der Herr Polizeiinspektor X mich hieher beschieden habe, liessen sie mich mit einigem Misstrauen eintreten, ohne mir das Büro des Inspektors nennen zu können. Ich kam in einen langen, dunklen Gang, an dessen Ende das gesuchte Büro liegen musste, doch fand ich es nicht und begann aufs Geratewohl an verschiedene Türen zu klopfen, die aber alle geschlossen waren.

Eine graue Gestalt kam spähend dahergeschlichen, ich ging auf sie zu und fragte nach dem Inspektor. Es war eine Putzfrau; sie wusste nichts von einem Polizeiinspektor X, riet mir aber, im anderen Flügel nachzusehen, zwei Treppen hoch, dann durch den Gang rechts, dann eine Treppe hinab und durch den Gang links. Ich folgte der Weisung, ohne das Büro zu finden, begann wieder an verschlossenen Türen zu klopfen, traf keinen Menschen mehr an und stieg endlich ratlos ins Erdgeschoss hinab, wo ich den nächsten Ausgang suchte; ich fand ihn, aber das Tor war verriegelt. Ich schlug den Rückweg ein und wollte die Putzfrau und dann das richtige Tor wiederfinden, aber die Frau war verschwunden, und das Tor fand ich nicht.

Suchend ging ich weiter durch enge Gänge, eine Treppe hinauf, eine Treppe hinab, um die Ecke rechts, um die Ecke links, bald im Halbdunkel, bald im gedämpften Licht, das von aussen da und dort durch ein Fenster hereinfiel. Da ich mich im Nachtschnellzug erkältet und zu dieser Zeit schon Fieber hatte, erinnerte mich meine sonderbare Lage nicht ganz ohne Grund an einen bösen Fiebertraum. Neugierig, wohin das führen würde, irrte ich noch eine Weile in den unteren Geschossen des weitläufigen Gebäudes herum, unterbrach den trockenen Hall und Widerhall meiner Schritte manchmal durch Rufe und blieb horchend stehen oder versuchte, Türen zu öffnen. Eine dieser Türen gab nach, ich trat unter ein Gewölbe hinaus und sah im Torbogen die zwei dunklen Gestalten der Polizisten wieder, die sich mir zuwandten.

Nach kurzer Verhandlung ergab sich, dass ich den Polizeiinspektor X wahrscheinlich in einem anderen Gebäude zu suchen habe, Strasse und Nummer soundso, doch würde ich ihn dort zu dieser Stunde wohl kaum mehr finden. Ich machte mich auf den Weg und merkte erst jetzt, dass die Stadt verdunkelt war; im blauen Schein der spärlichen Richtlampen liessen sich weder Strassennamen noch Nummern ablesen. Ich kehrte auf den Alexanderplatz zurück, bestieg einen Taxi und war nach wenigen Minuten vor dem richtigen Tor. Wieder nahm mich ein langer, dunkler Gang auf, ich durchschritt ihn bis zum Ende, klopfte an eine Türe und trat ein. Im Hintergrundeines weiten, dämmerigen Raumes sass jemand mit dem Rücken gegen mich im Lichte einer kleinen Stehlampe.

«Heil Hitler», lautete der vorgeschriebene Gruss, aber ich sagte «Guten Abend» und näherte mich dem Mann. Er beachtete mich erst, nachdem ich eine Minute lang schweigend neben ihm gestanden hatte; langsam drehte er sich zu mir herum, musterte mich und fragte: «Was wollen Sie hier?» Nachdem ich ihm mein Anliegen erklärt und auf meine Empfehlung an den Herrn Polizeiinspektor X hingewiesen hatte, erfuhr ich, dass der Gesuchte vor mir sass. Meine vermutlich zu offen gezeigte Genugtuung, ihn endlich gefunden zu haben, machte ihm keinen Eindruck, er äusserte sich sehr ungnädig und liess mich noch einmal warten, dann schob er mir schweigend, mit einer knappen, zornig wirkenden Bewegung, meinen Pass mit dem neuen Visum zu.

- Die «Editorische Notiz» zum Buch finden Sie hier.

- Jeweils sonntags wird der Roman «Schneesturm im Hochsommer» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.

- Weitere Kapitel können Sie hier lesen.

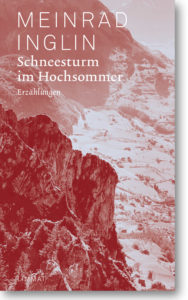

«Schneesturm im Sommer»

Meinrad Inglin ist einer der bekanntesten Unbekannten, seinen Namen kennen fast alle, seine Werke die wenigsten. Dabei ist er ein grosser Könner in einem grossen Spektrum unterschiedlicher literarischer Genres, stilistisch abwechslungsreich und sprachlich wohlkomponiert. «Schneesturm im Hochsommer» versucht, sein vielfältiges Schaffen abzubilden und damit einen literarisch hochinteressanten und oft überraschend aktuellen Schweizer Klassiker wieder breiter bekanntzumachen.

«Inglin ist seit Jahren genau der, von dem viele sagen, man hätte ihn ‹nicht auf dem Schirm› und der deshalb allen so präsent ist. Die Frage ist doch vielmehr: Was macht den Kerl so interessant, dass er nicht verschwindet? Er hat nie auf Effekt geschrieben. Er hat versucht, Verhältnisse zu beschreiben, wie sie sind. Eine Haltung, die nach dem ganzen postmodernen Klimbim auf eine neue Art interessant ist.»

Peter von Matt

Meinrad Inglin, «Schneesturm im Hochsommer».

Herausgegeben von Ulrich Niederer, Nachwort von Usama Al Shahmani, 256 Seiten, Leinenband, CHF 28.– (UVP), Limmat Verlag, Zürich

Umschlagfotografie: Dino Reichmuth, Unsplash

Typografie und Umschlaggestaltung: Trix Krebs

Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg

ISBN 978‑3‑03926‑021-8

© 2021 by Limmat Verlag, Zürich www.limmatverlag.ch