21. Politik après tout Aus «Politiker wider Willen»

Als im Dezember 1912 der mit der Familie Golaz eng befreundete Syndic von Orbe Louis Reymond von Parteikollegen gedrängt wurde, die Nachfolge eines verstorbenen Nationalrats anzunehmen, lehnte dieser zuerst ab, liess sich dann aber umstimmen. Pilet konnte ihn verstehen: Das «Nationalrat-Sein» habe schon einen gewissen Reiz, schreibt er der Freundin, verleihe einen gewissen, wenn auch ein bisschen vulgären Ruhm. Ihn selbst lasse dieser Ruhm, wie übrigens alle anderen Arten von gloire, kalt. Immerhin sei es nur gerecht, dass Monsieur Reymond, der sich mit der «kleinen Küche der Politik» habe herumschlagen müssen – mit dem Schlamm, dem ganzen Ärger – jetzt das «Angenehmste, Interessanteste und Sauberste» kriege. Er, Pilet, selber?

Wenn das städtische Ratshaus, das kantonale Schloss mich gähnen lassen, verstehe ich sehr wohl, dass man in Bern wach werden kann.

Um der Verlobten seine Gefühle zur Politik ganz klar zu machen, erklärt ihr Marcel, dass er keineswegs Gemeinderat oder Grossrat sein möchte. Aber «wenn das Pech es will, dass ich es werde», dann möchte er auch im Nationalrat sitzen.

In Leipzig hatte sich cand. iur. Pilet «definitiv» gegen eine politische Karriere entschieden und dies Papa wissen lassen. Als Stagiaire bei Maître Vallon kommt er nun mit anderen Juristen in Kontakt, die politische Ämter ausüben. Beispielsweise wird er von Grossrat Norbert Bosset, später sehr einflussreicher Regierungs- und Ständerat, angefragt, ob er ihn als Anwalt ein paar Wochen lang vertreten könnte. Ein Advokat, der in der Politik eine Rolle spielt, ist gefragt.

Politik oder keine Politik? Bevor er sich entscheidet, zieht er seine Mutter und seine Verlobte zurate. Tillon antwortet ihm, dass sie sehr ernsthaft über die Frage nachgedacht hat. Sie erinnert Marcel daran, dass sie die Politik hasse – dies wisse er. Vielleicht seien ihre Kindheitserinnerung daran schuld, weil die Politik mitgeholfen habe, ihr Familienleben zu vergällen. Als fiancée amoureuse habe sie gegen die Politik dieselbe Abneigung wie gegen alles andere, was Marcel von ihr fernhält. Dies sei schrecklich egoistisch von ihr und er müsse dies nicht beachten, wenn er seinen Entschluss fälle. Sie werde ihm nicht im Wege stehen.

Aber was ich mit allen meinen Kräften verteidigen werde, ist deine Gesundheit!… Du bist schon jetzt derart in Anspruch genommen, dass du keinen freien Moment hast. Ich weiss, dass du absolut gewissenhaft, aufrecht und loyal bist … hinter der Politik verbirgt sich derart viel Niedertracht und Gemeinheit.

Weiter macht Tillon in ihrem Brief darauf aufmerksam, dass sein Stage im Anwaltsbüro Vallon sich sehr gut angelassen habe. Er arbeite fleissig und erfolgreich daran, eine eigene Kanzlei aufzubauen. Schade, gar ein Verbrechen, wäre es, all das Erreichte zugunsten der Politik wieder aufzugeben! Natürlich würde sie Marcel den Erfolg in der Politik gönnen.

Was deine gloire betrifft, weisst du, dass ich darauf anfällig bin, denn ich bin stolz auf dich … aber was ich dem Ruhm vorziehe, ist «mein Mann». Anderseits will ich als Frau eines homme de valeur ihn auch nicht für mich allein behalten, sondern ein Teil ihres Glücks zugunsten der andern und des Landes zu opfern. Dies ist leicht gesagt, wenn es nicht um einen selbst geht. Schliesslich weist Tillon ihren Marcel darauf hin, dass er ja später immer noch in das «Räderwerk» der Politik eintreten könne. Sie glaubt, sie hätte die Argumente dafür und dawider klar dargelegt. Jetzt ist es an ihm zu entscheiden. Er solle allerdings unter keinen Umständen den Rat von Maman vernachlässigen, die mehr Erfahrung habe als sie selbst. Papa? «Dein Vater wird natürlich wollen!»

Wann genau Marcel Pilet sich entscheidet, in die Politik zu gehen, ist kaum mehr zu ermitteln. Spätestens 1916 tut er einen ersten entscheidenden Schritt. Am 3. November 1916 hält Pilet im Cercle Démocratique Lausanne einen Vortrag zum Thema «Volkswahl der Exekutive».

Der 1843 in bewegten Zeiten gegründete Cercle dient den Radikalen als Begegnungsstätte, als Ort der Bildung und Unterhaltung, vor allem auch als Forum, wo Ideen debattiert werden. Seinem Präsidenten Borgeaud ist es gelungen, den zeitweise eingeschlafenen Verein zu einem Mittelpunkt des politischen Lausanner Lebens zu machen. Er stellt jedes Jahr ein attraktives Vortragsprogramm zusammen. Was in der Waadt Rang und Namen hat, tritt 1915–16 dort als Redner auf: Chuard, späterer Bundesrat, Bonjour und Maillefer, spätere Nationalratspräsidenten, Gaudard, der starke Mann der Partei, alt Bundesrat Ruffy spricht über seinen Freund, Kanzleikoll legen und politischen Lehrmeister, den hochverehrten Ruchonnet. Am 6. Juni 1943 wird Bundesrat Marcel Pilet-Golaz im gleichen Cercle Démocratique zum 50. Todestag des «Grand Louis» dessen Persönlichkeit und Werk würdigen.

Und jetzt findet sich mitten unter diesen erlauchten Namen das unbeschriebene Blatt Marcel Pilet-Golaz. Wahrscheinlich hat Edouard Pilet dem mit ihm politisch eng befreundeten Cercle-Präsidenten seinen Sohn als Redner empfohlen. Der Vater hat gute persönlichen Beziehungen zu Parteigrössen wie dem Lausanner Stadtpräsidenten Maillefer oder Dr. Dind. Er ist mit diesem, seinem Hausarzt, der 18 Jahre lang die Waadt im Ständerat vertreten wird, auch schon nach Cannes in die Ferien gefahren. Der Vater kann also, wie er es sich immer gewünscht hat, Marcel beim Eintritt in die Politik willkommene Starthilfe geben.

Zum Autor

Hanspeter Born, geb. 1938, Schulen in Bern, Dr. phil. hist.; Redaktor beim Schweizer Radio, USA-Korrespondent; Auslandchef der Weltwoche (1984–1997); Autor von Sachbüchern, darunter «Mord in Kehrsatz», «Für die Richtigkeit –Kurt Waldheim» sowie (mit Benoit Landais) «Die verschwundene Katze» und «Schuffenecker’s Sunflowers».

Das von Pilet für seinen Vortrag gewählte Thema «Volkswahl der Exekutive» ist brandaktuell. Zwei Monate zuvor hat ein junger Gemeindepolitiker namens Paul Decker eine Initiative für die Wahl der Waadtländer Kantonsregierung durch das Volk lanciert. Bisher hatte immer der Grosse Rat die sieben conseillers d’Etat bestimmt, was den Chefs der die Politik in der Waadt dominierenden Radikalen erlaubte, die Kantonsregierung nach eigenem Gutdünken zusammenzustellen. Erklärter Zweck der Initiative Decker ist es, «die Magistraten dem allmächtigen Einfluss der Cliquen und parlamentarischen Kulissen zu entziehen».

Die improvisierte Initiative hat die Parteigewaltigen überrumpelt. Wieder einmal droht der Staatspartei ein Generationenkonflikt und gar die Spaltung. Schon einmal hat die Radikale Partei ihren linken Flügel verloren, als 1890 der Volkstribun Aloïs Fauquez die Arbeiterpartei gründete. Eine neuerliche Sezession will die Parteileitung unbedingt vermeiden. Wie kann der Aufstand der Jungen entschärft werden? Am besten, man ergründet erst einmal die Stimmung in der Parteibasis. Pilets Vortrag soll diesen Zweck erfüllen.

Der 26-jährige Anwalt beginnt sein Referat mit einem Überblick über die politischen Systeme in den «grossen Republiken», den USA und Frankreich. Der vom Volk gewählte amerikanische Präsident entgehe der Kontrolle des Parlaments und dank seines Heers von Beamten sei er der «wahre Herr des Staates». Verständlich, dass dieser Wahlmodus Gegner habe.

In Ländern mit Kabinettsystem wie Frankreich könne die Regierung nur dank einer parlamentarischen Mehrheit überleben. Die Übereinstimmung der Meinungen zwischen legislativer und exekutiver Gewalt sei ein Vorteil, aber die Gefahren stächen auch ins Auge: Instabilität des Kabinetts, Unmöglichkeit, langfristige Projekte zu unternehmen, weil Wahlüberlegungen vor allen andern Vorrang hätten.

Dann kommt Pilet zu der in der «Eidgenossenschaft und den Staaten, die sie bilden», herrschenden «direktorialen Form». Der schweizerische Bundesrat und die Kantonsregierungen haben keinen allmächtigen ständigen Präsidenten oder Premierminister. Denjenigen, «die diese Direktorien bilden», werfe man allerdings vor, «einzudösen, weniger Staatsmänner zu sein als Beamte, als Verwalter». Pilet erinnert seine Zuhörer daran, dass die Volkswahl des Bundesrats keine neue Idee ist, dass sie bereits 1818 erörtert und zuletzt von Volk und Ständen deutlich verworfen wurde. Käme es erneut zu einer Abstimmung, hofft der Redner, dass sie gleich ausgehen würde:

Es wäre tatsächlich ein Unglück, wenn der Bundesrat vom Volk gewählt würde: Seine ohnehin grosse Macht wäre dann unbegrenzt, es könnte ihm passieren, dass er sich als Diktator gebärdet; andererseits wäre dies der Ruin des Föderalismus und die Erniedrigung der welschen Schweiz.

Eine ähnliche Meinung wird er zwei Jahrzehnte später im Bundesrat vertreten. Im Bund hat eine Volkswahl der Exekutive gemäss Pilet nur Nachteile. Dies sei aber auf kantonaler Ebene nicht der Fall, sagt er in seinem Exposé von 1916. Im Gegenteil:

Würde unsere Kantonsregierung von den Wählern ernannt, hätte sie mehr Gewicht und mehr Prestige gegenüber der Bundesmacht. Durch eine Volkswahl der Kantonsregierung könnte die Waadt sich besser in Szene setzen.

Kecke Worte, die sich der politische Neuling erlaubt. Pilet muss gewusst haben, dass er sich damit bei den Parteigewaltigen nicht gerade beliebt machen wird. Andererseits ist das Argument von mehr Gewicht der Kantonsregierung gegenüber dem Bund Musik in den Ohren der Föderalisten – und in der Waadt sind praktisch alle Politiker Föderalisten.

Da die Volksstimmung die Initiative Decker begrüsst, stellt sich die Führung der Radikalen ihr nicht länger in den Weg. Im Januar 1917 billigt das Stimmvolk die Initiative. Seither wird in der Waadt der Staatsrat vom Volk gewählt. Pilet, der junge Anwalt aus Ouchy, hat recht behalten.

- Jeweils sonntags wird der Roman «Politiker wider Willen. Schöngeist und Pflichtmensch» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.

- Fotos und Dokumente zum Buch

- Diese Kapitel sind bereits erschienen

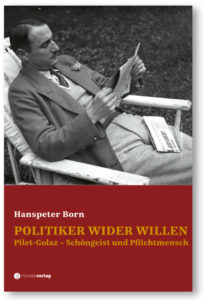

«Politiker wider Willen»

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.

«Politiker wider Willen» ist der erste Teil einer auf drei Bände geplanten Biographie über Marcel Pilet-Golaz.

Hanspeter Born, Politiker wider Willen. Pilet-Golaz – Schöngeist und Pflichtmensch. Münster Verlag 2020, gebunden, mit Schutzumschlag, 520 Seiten, ca.CHF 32.–. ISBN 978-3-907 301-12-8, www.muensterverlag.ch

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagsgestaltung: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Satz: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Druck und Einband: CPI books GmbH, Ulm; Printed in Germany