19. Ende einer Epoche Aus «Politiker wider Willen»

Die «Nana», das Fest der Waadtländer Navigationsgesellschaft, hat am letzten Junisonntag 1914 bei herrlichem Sommerwetter Tausende von Schaulustigen nach Ouchy gelockt. Segler, Ruderer, Schwimmer und Kunstspringer messen sich im sportlichen Wettkampf. Am Abend bewegt sich eine Kette von roten und weissen venezianischen Lampen entlang des Quais, Feuerwerke, bengalische Beleuchtung des Hafens, Sonnen, Raketen, Bouquets folgen sich ununterbrochen, während auf dem spiegelglatten See Hunderte von Barken, wie anmutige Glühwürmchen, dahingleiten. Die enormen Mengen von Fahrgästen, die noch nach Mitternacht von den tramways und der ficelle (Drahtseilbahn) nach Hause geführt werden, erfahren erst am nächsten Morgen, dass an dem idyllischen Sommersonntag in Sarajevo die Kugeln eines Attentäters den österreichischen Thronfolger Ferdinand und seine Frau getötet haben.

Im Juli 1914 kommt Edouard Pilet, der im Vorjahr entgegen den Befürchtungen von Marcel die Wiederwahl in den Grossen Rat geschafft hat, ans Ziel seiner Wünsche. Er wird zum Präsidenten des Gerichts der Côte ernannt, das die Bezirke Nyon, Morges, Rolle und Aubonne umfasst. Wenn in einer Waadtländer Gemeinde von Monsieur le président die Rede ist, meint man den Bezirksgerichtspräsidenten, der in der Justiz des Kantons eine Schlüsselrolle innehat. In der Regel bekleiden juristisch erfahrene Männer diese wichtigen Posten. Die Wahlbehörde, das Kantonsgericht, hat den Nichtakademiker Edouard Pilet, zwei ausgewiesenen Juristen vorgezogen. Die Gewaltentrennung macht seinen Rücktritt als Grossrat obligatorisch. Er kann erhobenen Hauptes der nervenaufreibenden Politik Valet sagen.

Der ehemalige Gemeindeschreiber hat es weit gebracht. Die honneurs, nach denen er gedürstet hat, sind endlich die seinen. 48-jährig ist er gesellschaftlich respektiert, materiell gesichert.

Bald verschwinden die Schlagzeilen über die «schreckliche Untat» von Sarajevo aus den Lausanner Zeitungen. Man ist zuversichtlich, dass es zu keinem Krieg kommen wird. Hat die Diplomatie bisher nicht immer wieder Krisen entschärfen können?

Während der zweiten Julihälfte hält ein anderes Thema Europa in Atem: die Affaire Cailloux in Paris. Seitenlang berichtet die Gazette de Lausanne über die Gerichtsverhandlung gegen Henriette Cailloux, die den Chefredaktor des Figaro in seinem Büro erschossen hat. Die Zeitung hatte die Liebesbriefe veröffentlicht, die Henriettes Mann – der amtierende Finanzminister Cailloux! – ihr geschrieben hatte, als er noch mit einer anderen verheiratet war. Liebe, Hass, politische Intrige, prominente Zeugen, darunter Staatspräsident Poincaré, Staranwälte, eine schöne, das «Gesicht in Tränen gebadete» Angeklagte. Alles, was des Zeitungslesers Herz begehrt. Am 28. Juli spricht das Geschworenengericht die Frau frei: Sie hat «aus seelischer Notlage» und «unkontrollierbaren weiblichen Emotionen» gehandelt. Der Ehemann wird von seinen politischen Freunden im Triumph aus dem Gerichtssaal getragen, während seine Feinde ihm den Tod anwünschen.

Gleichentags erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Die Tragödie, die zehn Millionen Menschen das Leben kosten wird, nimmt ihren Lauf. Eine blühende, optimistische Epoche geht jählings zu Ende. Die rationale und liberale Zivilisation, welche die Aufklärung Europa beschert hat, wird dauerhaft beschädigt werden. Noch glaubt man allerdings nicht an eine Zeitenwende, vermutet ein blosses Zwischenspiel.

In St. Petersburg, Berlin, London und Paris begrüsst das Volk jubelnd die Kriegserklärungen. «Überwältigt von stürmischer Begeisterung», sinkt auf dem Odeonsplatz in München der junge Adolf Hitler auf die Knie und dankt dem Himmel aus «übervollem Herzen», dass er «mir das Glück geschenkt hat, in dieser Zeit leben zu dürfen». Ähnlich Ernst Jünger:

Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit, fühlten wir alle die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. In einem Regen von Blumen waren wir, in einer trunkenen Stimmung von Rosen und Blut.

Die Züge, welche die Regimenter von Paris an die Front karren, werden an jeder Station mit «Vive la France! Vive l’armée» begrüsst. Die Leute schwenken Taschentücher und Hüte, die Frauen werfen Kusshände und Blumen und die jungen Soldaten rufen: «Au revoir! A bientôt.»

Am 1. August 1914 befiehlt der Bundesrat die Mobilmachung der Schweizer Armee. Leutnant Pilet rückt ein. In der Gazette können die Soldaten, die in der Kaserne Lausanne ihre Schuhe kaufen, die erhebenden Worte von Chefredaktor, Nationalrat und Oberst Edouard Secretan lesen:

Es ist der 1. August, aber es ist kein Feiertag. Die Stunde ist zu ernst für die Freude. Die einzige Befriedigung, die wir Schweizer empfinden können, ist die, dass unser geliebtes Vaterland keine Schuld hat an den Massakern, die sich ankündigen, keine Schuld hat an diesem gewaltigen Kampf einer Hälfte Europas gegen die andere, keine Schuld hat an diesem Blutbad, an diesen Feuersbrünsten und diesen Ruinen auf dem Land und zur See.

Der Leitartikler schliesst nicht aus, dass der Krieg auch die Schweiz erfassen kann. Aber wenn wir kämpfen müssen, dann ist es für eine gerechte Sache, für die Verteidigung unserer Heimat und unserer Heimstätten:

Morgen werden unsere schönen Bataillone mobilisieren und den Fahneneid schwören. Lassen wir sie frohgemut ausziehen. Sie gehen, ihre Pflicht zu erfüllen. Sie werden sich schlagen, wenn es sein muss Es lebe die Schweiz!

Leutnant Pilet teilt die patriotische Begeisterung seiner Mitbürger. Genau 20 Jahre später, am ersten August 1934 – als Bundespräsident – wird er sich an den Schicksalstag und die Tage, die ihm folgen, erinnern:

Glücklich, wie wir seit beinahe einem Jahrhundert waren – beinahe unverschämt glücklich –, konnten wir nicht ans Unheil glauben. Die Zeitungen konnten lange über die Aufregung in den Staatskanzleien berichten, die Depeschen konnten lange die Ereignisse verkünden, die sich in einer verrückten Fahrt wie eine Lawine überstürzten, die auf einen Abgrund zurollt. Wir stiessen die drohende Wirklichkeit wie einen Albtraum von uns weg.

Bundespräsident Pilet-Golaz erinnert sich an die mobilisation, die Generalmobilmachung:

Unheilvoll schlagen die Trommeln. Die Herzen schnüren sich zusammen. Die Seelen werden schwach. Die Glocken erklingen. Ernste Glocken, Trauerglocken. Es scheint, als schlügen sie die Stunde, die Stunde einer geopferten Jugend, einer Jugend, die in ihrer Blüte von einem hässlichen Tod niedergemäht wird. Die Zeughäuser öffnen sich, die Bataillone formieren sich, die Karrees versammeln sich auf den Waffenplätzen. Die Fanfaren ertönen über den Feldern, die Fahnen wehen – Kreuz und Blut –, die Arme erheben sich. Aus einer Seele, einem Herzen, in einem Strahl steigt der Eid gerade und rein hoch. Alle werden ihre Pflicht tun. Das Volk und die Armee verschmelzen zu einem Schild. Das Unheil kann niedergehen; es wird an unserem Willen zerbrechen. Oh, erste Tage der Mobilisation, ernster und heiliger Enthusiasmus, religiöse Einheit von Tausenden von Brüdern; die, die diese Tage gekannt und erlebt haben, werden auf immer die edle Schönheit des Vaterlands begreifen.

Nach hektischen ersten Tagen kritzelt Oberleutnant Pilet am Montag, 17. August, gegen Mitternacht mit Bleistift ein paar Worte auf einen Notizzettel, den er zusammengefaltet und ohne Umschlag per Feldpost an Mademoiselle Tillette Golaz, Orbe schickt:

Obschon es erst fünfzehn Tage sind, scheinen es mir Monate, dass ich euch verlassen habe. Ich erinnere mich kaum mehr ans Zivilleben, wie durch einen Nebel von Traum und Irrealität hindurch. Das Büro, die Prozesse, die Sorgen der Anhörungen, die Bangigkeit vor dem Plädieren, all das ist beinahe vergessen, vage, hat sich prompt verflüchtigt. Heute Morgen düstere Gedanken! Ich bin mit der Waffe hinausgegangen. Ich sah blutige Schlachten, zerbrochene Glieder, offene Adern. Ich fand den Anblick beunruhigend und grausam, das Schicksal unerbittlich.

Wenn immer Pilet einige Minuten Zeit findet, schreibt er ein paar Zeilen an seine Verlobte. Am 21. August dankt er für ihren Cognac, ton bon vieux cognac, der in jenen Regentagen nach Arbeitsschluss die Offiziere der Kompanie aufheitert «und selbst meinen armen Teufel von germain, der dieser Tage an einer Magenverstimmung leidet». Drei Tage später wird die Kompanie erneut verlegt. Verlangt dies die neue Lage? Oder geht es bloss darum, die Truppe zu beschäftigen und Faulheit zu verhindern? Marcel selber ist guter Stimmung und voller Schwung. Tout va très bien.

Am Sonntag, 6. September, endlich hat er einen halben Tag Urlaub und Gelegenheit sich in Bern für ein paar Stunden mit Tillon zu treffen. Auf der Rückfahrt zur Truppe schreibt er ihr:

Im Zug vernehme ich traurige Nachrichten, die mich düster stimmen: eine grosse französische Niederlage, drei Divisionen gefangen genommen. Warten wir die Bestätigung aus Paris ab. Für den Augenblick denke ich nur an eines, an ma petite Tillon exquise et bien aimée, an die Zartheit ihres Arms in meinem Arm, ans strahlende und sanfte Lächeln ihres Blicks, an ihre liebevolle Stimme.

Im Bett, lange Tage vor einem der seltenen Urlaube, gerät Marcel ins Träumen. Woran denkt er?

An dich natürlich, an die Vergangenheit, die Zukunft. An den nächsten Sonntag, für den ich mir wahre Wonnen ausgedacht habe. Aber ich fürchte, enttäuscht zu werden. Wird nicht ein ungelegener Alarm unsere Projekte stören? Wenn sie sich jedoch verwirklichen, werden sie sich ganz verwirklichen. Erstens wirst du dich schön machen, sehr schön. Niemand ausser mir wird dich sehen, aber das ist egal. Ich sehe dich gerne sprühend und prickelnd. Überall piekfein angezogen, oben und unten, vorne und hinten, rechts und links. Ich begehre eine zum Anbeissen köstliche Tiolle.

Eine andere Hypothese scheint dem jungen Leutnant viel realistischer. Er kann sich vorstellen, dass ein auf allen Seiten bedrängter General, ob Franzose oder Deutscher, einen kurzen Durchmarsch durch die Schweiz als seine einzige Rettung sieht. Es wäre dann die Pflicht der Schweizer Armee, diesen General am Eindringen in unser Territorium zu hindern. Es käme zum Kampf, einem zwar «gefährlichen und unendlich bedauerlichen» Kampf. Aber ein solches Scharmützel müsste noch nicht Krieg bedeuten, sofern die ausländische Regierung, welche die Neutralität verletzt hat, eine genügende Entschädigung anböte.

Pilet stellt sich noch eine andere, brisante Frage:

Würden die Deutschschweizer – im Falle eines Konflikts mit den Alliierten – und die Welschschweizer – im Fall eines Konflikts mit den Kaiserlichen – genügend Kaltblütigkeit zeigen, um zu einer friedlichen Regelung zu gelangen?

Als junger Offizier von noch nicht ganz 25 Jahren beweist Marcel Pilet eine erstaunliche Fähigkeit, die militärisch-politische Lage im Krieg zwischen Deutschland und den Alliierten vernünftig einzuschätzen. Diese analytische Gabe wird ihm ein Vierteljahrhundert später als Bundespräsident und Aussenminister zustattenkommen. Sie wird ihn aber auch immer wieder in Konflikt bringen mit weniger weitsichtigen Militärs und weniger nüchternen Politikern.

In seinem Brief berichtet Pilet weiter, dass die Division für jeden Fall gerüstet und abmarschbereit sei. Vermutlich handle es sich jedoch einmal mehr um einen falschen Alarm. Und seiner Verlobten, die sich auf die geplante Heirat im Frühling vorbereitet, rät er:

Beschleunige die Vorbereitungen für deine Aussteuer nicht allzu sehr und mache diese nicht zu stattlich. Wer weiss … Jedenfalls laufen wir Gefahr, noch auf lange Zeit kein eigenes Zuhause zu haben.

Auch an Weihnachten gibt es für die 1. Division keinen Urlaub. Die hohen Chefs wollen zum Fest die Damen einladen. Tillon hätte auch dabei sein dürfen. Doch Pilet und einige seiner Offiziersfreunde wollen keine Vorzugsbehandlung für das Kader. Die Chefs müssen nachgeben. Weihnachten wird mit der Truppe gefeiert, ohne Damen.

Zum Autor

Hanspeter Born, geb. 1938, Schulen in Bern, Dr. phil. hist.; Redaktor beim Schweizer Radio, USA-Korrespondent; Auslandchef der Weltwoche (1984–1997); Autor von Sachbüchern, darunter «Mord in Kehrsatz», «Für die Richtigkeit –Kurt Waldheim» sowie (mit Benoit Landais) «Die verschwundene Katze» und «Schuffenecker’s Sunflowers».

Nach sieben endlosen Monaten Dienst das lang ersehnte Wiedersehen. Am 26. Februar 1915 gehört (nunmehr) Oberleutnant Pilet zu den 5950 Männern der 1. Division, die vor einem festlichen Publikum und unter den Augen von General Wille durch Lausanne defilieren und dann entlassen werden. Vorläufig entlassen. Als «schönes und herzerwärmendes Schauspiel» bleibt dem Chefredaktor der Revue Felix Bonjour der Tag in Erinnerung:

Am Abend spielten die Fanfaren der Regimenter im Lichte der Fackeln auf den Hautplätzen der Stadt den Zapfenstreich. Auf der place de St-François war die Menge enorm. Der General erschien einige Augenblicke auf dem Balkon des Hotels Gibbon, wo zu seinen Ehren ein Bankett veranstaltet worden war. Ihm wurde eine grosse Ovation zuteil. Ich befand mich nahe bei ihm auf dem Balkon. Sein ganzer Körper war von Ergriffenheit geschüttelt.

Schon zwei Wochen nach Pilets Entlassung wird Hochzeit gefeiert. Im Dezember sind aus Orbe und Ouchy Karten verschickt worden: «Monsieur et Madame Edouard Pilet-Schenk haben die Ehre, die kommende Heirat ihres Sohnes Marcel mit Tillette Golaz bekannt zu geben.» Wegen des Kriegs konnte damals noch kein Datum genannt werden. Am 10. März 1915 geben sich Marcel Pilet und Mathilde Golaz in der reformierten Kirche Notre-Dame, dem historischen temple d’Orbe, das Jawort.

Nach der Heirat wird sich Marcel Pilet konsequent, ja starrsinnig, Pilet-Golaz nennen und alle seine Briefe mit «Pilet-Golaz» oder «P.-G» zeichnen. Ausser im Militär natürlich, wo man für solche Marotten kein Verständnis hat. Doppelnamen sind in der welschen Schweiz nicht üblich. Wieso versteift sich der angehende Anwalt, einen Doppelnamen zu verwenden? Weil er vornehm tönt? Um vom verblichenen Regierungsrat-Prestige des verstorbenen Schwiegervaters zu profitieren, wie manche später gerne mutmassten? Um sich von andern Pilets – darunter auch seinem Vater – zu unterscheiden? Eine von Pilet-Golaz aufbewahrte, ausgeschnittene Zeitungsnotiz zum Thema Doppelnamen lässt eine glaubwürdigere Interpretation zu:

Wenn zwei Wesen sich vereinigen, ist dies, um «gemeinsam» zu kämpfen. Eines ist an der Seite des Anderen. Ein Paar. Und wenn das Paar gut zusammenpasst, ist das Verständnis komplett und wird die Mühe geteilt. Es ist folglich nur gerecht, dass die Gattin von ihrem Gatten diese diskrete Ehrung erfährt und ihren Namen dem seinigen beigesellt sieht – wie sie ihre Hand in die seinige gelegt hat.

Der Artikel bestätigt, was schon aus dem Briefwechsel der beiden Verlobten klar hervorging. Die beiden verstehen sich als unverbrüchliche Einheit und wollen dies öffentlich demonstrieren. In vielem ist Marcel Pilet konservativ, aber er ist fortschrittlichen Ideen zugängig.

Als Freund Henry ein halbes Jahr später auch heiratet, tut er es ihm nach und zeichnet nun ebenfalls mit Doppelnamen. Hat er jetzt seine Amparo geheiratet, die Sängerin, mit der er einst «Hand in Hand ins Leben aufgebrochen» ist? Nein, die neue Auserwählte heisst Blanche und ist die Tochter des Emile Warnery-Schlumberger, eines reichen französischen Textilfabrikanten. Warnery ist in Lausanne ein klangvoller, mit dem Namen eines berühmten Literaten verbundener Name. Henry wird sich stolz Vallotton-Warnery nennen, vor allem auch als Gross- und Nationalrat. Er hat mittlerweile ebenfalls seinen Doktor gemacht. Titel der Dissertation: «Scheidung und Gütertrennung im internationalen Privatrecht».

Der erwähnte Zeitungsausschnitt über Doppelnamen weist im Übrigen darauf hin, dass manche Leute sich eine Scheidung vielleicht zweimal überlegen würden, wenn sie ihre beiden Namen wieder trennen müssten: «Zwei Personen zu trennen, ist leicht. Es ist traurigerweise menschlich. Aber zwei Namen …? Na …?»

- Jeweils sonntags wird der Roman «Politiker wider Willen. Schöngeist und Pflichtmensch» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.

- Fotos und Dokumente zum Buch

- Diese Kapitel sind bereits erschienen

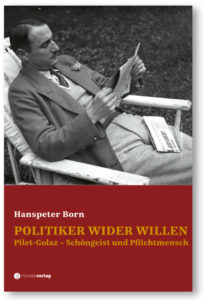

«Politiker wider Willen»

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.

«Politiker wider Willen» ist der erste Teil einer auf drei Bände geplanten Biographie über Marcel Pilet-Golaz.

Hanspeter Born, Politiker wider Willen. Pilet-Golaz – Schöngeist und Pflichtmensch. Münster Verlag 2020, gebunden, mit Schutzumschlag, 520 Seiten, ca.CHF 32.–. ISBN 978-3-907 301-12-8, www.muensterverlag.ch

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagsgestaltung: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Satz: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Druck und Einband: CPI books GmbH, Ulm; Printed in Germany