20. An der Grenze Aus «Politiker wider Willen»

Am Tag nach der Hochzeit reisen die Brautleute Pilet-Golaz ins Tessin, wo sie im Grand Hotel Castagnola am Luganersee ihre Flitterwochen geniessen. Nachher muss Marcel schon wieder einrücken. Tillon bleibt anfänglich bei der Mutter in Orbe. Später bezieht das Ehepaar eine Wohnung an der Rue des Fontenailles. Sie liegt unweit von Marcels Elternhaus, im immer noch dörflich-gemütlichen Ouchy.

Nach vier Monaten heftigster Kämpfe haben beidseitige Erschöpfung und der hereinbrechende Winter die militärische Lage in Europa stabilisiert. Der Schweiz dämmert es, dass der Krieg lange dauern wird. Unmittelbar nach Kriegsausbruch hat das Land noch ein Bild der Geschlossenheit geboten. Die Parteien, einschliesslich die sozialdemokratische, vertrauten dem Bundesrat und gaben ihm weitreichende Vollmachten. Bei den Nationalratswahlen im Oktober hielt man sich an den «Burgfrieden». Doch die Harmonie bröckelt.

Rasch verschlechtert sich die Lebensmittellage. Kartoffeln werden zu Wucherpreisen verkauft. Schon drei Wochen nach Kriegsbeginn bezeichnet die Berner Tagwacht die Stimmung unter den Arbeitern als «bitterböse». Am sozialdemokratischen Parteitag Ende Oktober 1914 sind die Delegierten einig, dass es im gegenwärtigen Krieg nicht um Völkerfreiheit und Demokratie, sondern um die Interessen des Grosskapitalismus geht. Robert Grimm, bereits die führende Kraft in der Partei, stimmt gegen das Militärbudget, «weil wir die militärischen Einrichtungen anders, demokratischer gestalten und bessere soziale Vorbedingungen für die Zwecke der Landesverteidigung schaffen wollen».

Als weitere ernste Bedrohung für die Einheit des Landes öffnet sich in der Bevölkerung ein Graben entlang der Sprachregionen. Die Deutschschweizer sympathisieren mehrheitlich mit den Deutschen, während die meisten Westschweizer leidenschaftlich für die Alliierten Partei ergreifen. Die Welschen leiden mit den ihnen durch Sprache und Kultur nahe stehenden Franzosen und Belgiern, in deren Ländern die eingefallenen deutschen Truppen schwere Verwüstungen angerichtet haben. Der Schriftsteller Benjamin Vallotton reist an die Front bei Reims, das die Deutschen kurze Zeit besetzt und dann völlig zerbombt haben. Er schreibt in der Gazette ergreifende Berichte über das Leiden der Bevölkerung, schildert in präziser, anschaulicher Sprache Besuche in Spitälern und auf Friedhöfen, redet mit Augenzeugen des fürchterlichen Ringens. Als ihn ein Leserbriefschreiber auffordert, «unsere Neutralität zu respektieren», antwortet der Schriftsteller:

Als Schweizer hat man mich gelehrt, die Freiheit zu lieben. Es ist also, weil ich Schweizer bin, dass der Sieg Frankreichs und Englands mich mit Freude erfüllen würde. Wenn man nicht mit denen sympathisiert, die für das Lebensrecht der kleinen Völker kämpfen und sterben, dann soll man aufpassen: Damit bereitet man das Unglück und den Untergang der Schweiz vor. Wenn das Recht triumphiert, werden wir überleben. Wenn die Gewalt über das Recht herrscht, wenn Belgien und Luxemburg aus der Zahl der freien Völker verschwinden, was wird dann aus uns?

Genau so denkt auch Pilet. Es freut ihn, dass sein vorgesetzter Major «frankophil» ist. Nachrichten über deutsche Siege machen ihn unglücklich. Genau verfolgt er auch das politische Geschehen in den Kriegsstaaten. Am 8. Juli 1915 schreibt er seiner Frau:

Verdriesslicher Tag, übrigens. Die Nachrichten aus den Zeitungen enttäuschen mich. Hast du den Bericht eines Korrespondenten aus Paris gelesen, der von einer Kabale gegen die Regierung und indirekt gegen den französischen Generalissimus berichtet? Wenn dies wahr ist, ekeln mich die Parlamentarier dieses Landes mehr denn je an.

Pilet hält die gegenwärtige Regierung unter René Viviani – un socialiste arriviste et arrivé –, einem karrieristischen, prinzipien- und skrupellosen, machthungrigen Sozialisten, für keineswegs ideal. Immerhin tut Viviani «im Augenblick seine Pflicht und dies ist das Wesentliche». Der französische Oberkommandierende, General Joseph Joffre, ist für Pilet nicht der «Halbgott» oder das «fabelhafte Genie», als das er von vielen bewundert wird.

Er ist ein intelligenter, ruhiger, arbeitsamer, geschickter und energischer Mann, dies genügt. Damit eine Armee siegt, ist die erste Bedingung nicht, dass sie einen Phönix an ihrer Spitze hat, sondern dass sie gut ist. Und das grosse Verdienst von Joffre ist es, dass er aus der französischen Armee eine gute Armee gemacht hat und dass er es verstanden hat, die Regierung in die Schranken zu weisen.

Dies sei entscheidend, findet Beobachter Pilet. Wenn, wie die Berichte aus Paris andeuten, Ex-Ministerpräsident Caillaux oder andere versuchen sollten, die Regierung oder den Oberkommandanten zu stürzen, wären sie «Kriminelle». Wäre er selber Staatsmann, würde Pilet vor nichts zurückschrecken, um eine Verschwörung zu ersticken.

Nicht einmal von einem versteckten Mord, denn sie [die Verschwörer] würden den Staat ins sichere Verderben führen. Dies sind sehr traurige Gedanken, die vielleicht bloss auf leeres Geschwätz zurückgehen.

Versteckter Mord zur Rettung des Staats? Lässt sich Jurist und Offizier Pilet nicht ein wenig gar weit auf die Äste hinaus?

Ziemlich genau fünfundzwanzig Jahre später wird eine Kabale versuchen, in einer für das Land kritischen Situation den Schweizer Bundespräsidenten zu stürzen. Bundespräsident Pilet-Golaz wird allerdings 1940 mit weniger machiavellistischen Mitteln gegen die Verschwörer vorgehen als denjenigen, die Oberleutnant Pilet 1915 für Frankreich ins Auge fasste.

1915 leistet Pilet 149 Tage Aktivdienst, 1916 sind es 107. 1917 absolviert er in Lausanne die Zentralschule und befehligt nachher die Kompanie I/1 der bespannten Mitrailleure. Seine Soldaten haben ihn als ausgezeichneten Chef von aussergewöhnlicher Intelligenz, aber als sehr distanziert und reserviert in Erinnerung. Am 29. Januar 1933 beantwortet der in Paris lebende Maurice Viollier einen «herzlichen» Brief, den er von Bundesrat Pilet-Golaz erhalten hat. Unter den Erinnerungen, die er seinem früheren Kompaniechef verdanke, schreibt Viollier, «bleiben die härtesten die schönsten … ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich der Ansicht bin, dass der Einfluss dieses Chefs mir geholfen hat, mich im Leben besser zu behaupten.»

Aus Zürich schreibt am 14. Januar 1929 Oberleutnant Lucien Rittener seinem cher ancien capitaine, der soeben sein Amt als Bundesrat angetreten hat, einen offenen Brief, den der Schriftsteller Aymon de Mestral ins Französische übersetzt hat. Rittener erinnert sich an lange Winterabende im Berner Jura:

Ich höre noch, als sei es gestern, wie Sie uns von Ihren Erinnerungen aus Leipzig und Paris erzählten, von Ihrer Studienzeit, von Ihren schönen Jugendjahren, die Sie unter dem Dach der Familie verbrachten. Erinnern Sie sich an das komfortable Zimmer in Saicourt, bei der Mutter Sautebin? Wir setzten uns auf den grossen grünen Kachelofen unter das sanfte Licht der Petrollampe und nahmen ein Glas Wein zu uns, während Sie Ihre unentbehrliche Pfeife rauchten.

Die Erinnerung verklärt die Vergangenheit, aber Rittener hat eine gute Beobachtungsgabe und ein gutes Gedächtnis. Gemütlich mag Hauptmann Pilet in der Freizeit gewesen sein, doch im Dienst war er pflichtbewusst, sehr pflichtbewusst. Rittener:

Aber wenn wir zu Bett gingen, konnte man sicher sein, dass Sie noch einen Rundgang machen und dann ins Kompaniebüro gehen würden, um die Arbeit des nächsten Tages vorzubereiten oder den mühsamen Papierkrieg, den man Ihnen von oben abverlangte, zu erledigen.

Immer sei Pilet dabei in den Kantonnementen in vollem «Christbaumschmuck» erschienen, manchmal habe er «kaum mehr als 4 bis 5 Stunden geschlafen».

Sie waren überall und nirgends. Wie oft haben wir Sie im Geheimen verflucht! Denn im Augenblick, als man Sie im Kompaniebüro glaubte, erschienen Sie, Gott nur weiss wie, in unserer Mitte. Sie machten gerne auch lange Umwege, um sich an der Ecke eines Waldes zu postieren und – hoppla – schon trat ihr Feldstecher in Aktion.

Trotz seiner Strenge, schreibt Rittener weiter, habe Hauptmann Pilet mehr als einen Beweis von Gutherzigkeit gegeben.

Einer unserer besten Fahrer – war es nicht Chaillet? – war von einer ernsten Lungenerkrankung befallen worden und schlotterte vor Fieber und man transportierte ihn in einem unserer jämmerlichen Sanitärkarren weg. Die halbe Kompanie war zugegen und Sie auch. Ich weiss nicht, wie Sie plötzlich verschwanden. Aber nach einigen Minuten kamen Sie wieder mit Ihrem eigenen Federduvet zurück und deckten damit wortlos Ihren kranken Soldaten zu, als sei dies das Natürlichste der Welt.

Rittener erzählt eine weitere Begebenheit, die einiges über den Charakter seines Vorgesetzten aussagt:

In der Offiziersmesse warten Ihre Zugführer, warten auf Sie. Kurz nach Mittag treten Sie mit einem kurzen bonjour ein. Sie werfen einen Blick auf den Tisch, ergreifen die Fleischplatte und tragen Sie weg. All dies ist Sache eines Augenblicks. Fünf Minuten später kommen Sie mit der Platte in den Händen zurück; aber anstelle des schönen gekochten Rindfleisches schwimmen einige ärmliche Fettstücke in der Militärsauce! Erst dann begriffen wir es. Sie konnten nicht zulassen, dass die Offiziere besser essen als die Truppe.

Nach getaner Arbeit kam bei Pilet gelegentlich der Bellettrien zum Vorschein:

Darf ich, ohne ein Geheimnis zu verraten, an die wundervolle Nacht von Magglingen erinnern mit den mysteriösen Sommerbesuchen «bei der Division»? Oder unser Mittagessen in Bellelay, dem ein Sprungwettbewerb und eine Turnstunde nach der Hébert- Naturmethode für die Offiziere folgte? Ist es erlaubt, diskret daran zu erinnern, wie Ihre Zugführer Sie überraschten, als Sie dabei waren, de conter fleurettes à deux belles filles de Porrentruy?

Der Ausdruck conter fleurettes, Blümchen zählen, heisst so viel wie «flirten». Marcel wird Tillon die Episode verschwiegen haben.

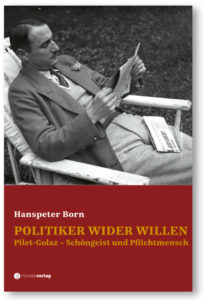

Zum Autor

Hanspeter Born, geb. 1938, Schulen in Bern, Dr. phil. hist.; Redaktor beim Schweizer Radio, USA-Korrespondent; Auslandchef der Weltwoche (1984–1997); Autor von Sachbüchern, darunter «Mord in Kehrsatz», «Für die Richtigkeit –Kurt Waldheim» sowie (mit Benoit Landais) «Die verschwundene Katze» und «Schuffenecker’s Sunflowers».

- Jeweils sonntags wird der Roman «Politiker wider Willen. Schöngeist und Pflichtmensch» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.

- Fotos und Dokumente zum Buch

- Diese Kapitel sind bereits erschienen

«Politiker wider Willen»

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.

«Politiker wider Willen» ist der erste Teil einer auf drei Bände geplanten Biographie über Marcel Pilet-Golaz.

Hanspeter Born, Politiker wider Willen. Pilet-Golaz – Schöngeist und Pflichtmensch. Münster Verlag 2020, gebunden, mit Schutzumschlag, 520 Seiten, ca.CHF 32.–. ISBN 978-3-907 301-12-8, www.muensterverlag.ch

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagsgestaltung: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Satz: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Druck und Einband: CPI books GmbH, Ulm; Printed in Germany