16. Henry Aus «Politiker wider Willen»

Als Marcel gegen Ende November aus Leipzig in die Heimat zurückkehrt, herrscht in der Familie eine gespannte Stimmung. Der Vater ist übellaunig wie noch selten. Grund dafür sind die Ereignisse der Vorwoche.

In der Grossratsdebatte über die kantonale Zivilprozessordnung hatte Edouart Pilet einen Abänderungsantrag gestellt. Seiner Meinung nach sollte bei gerichtlichen Revisionsverfahren eine erneute Zeugeneinvernahme möglich sein. Die Waadtländer Regierung, der Berichterstatter Emile Gaudard und die Mehrheit seiner Fraktionskollegen bekämpften den Antrag Pilet. Dieser genoss hingegen die Unterstützung der oppositionellen Sozialisten. Der Gazette fiel auf, dass der mächtige Gaudard den Abgeordneten Pilet mit ungewohnter Vehemenz angriff. Pilet wehrte sich und warf Gaudard vor, aufs persönliche Terrain abgeglitten zu sein. Gaudards Mehrheitsantrag obsiegte mit 45 zu 36 Stimmen.

Tags darauf erhielt Edouard Pilet die Quittung für seine Unbotmässigkeit. Die Fraktion behandelte die Nachwahl für den Sitz eines verstorbenen Kantonsrichters. Statt für Pilet entschied sie sich mit 62 zu 58 Stimmen für einen Neffen des Verstorbenen. Damit war klar, dass Pilet den vakanten Richterposten nicht erhalten würde. In Döffingen hatte Marcel mitgefiebert und schliesslich von der Mutter das Ergebnis der Wahl erfahren.

Es ist nicht gerecht, dass er gescheitert ist. Der Sitz war ihm geschuldet, seit Langem versprochen, nachdem er im August nur unter dieser Bedingung verzichtet hatte. Und unzweifelhaft wäre es eine gute Wahl gewesen. Papa kann Fehler haben: Aber auf jeden Fall ist er intelligent und ein sehr guter Jurist. Er hätte einen perfekten Richter abgegeben. Auch verdiente er es; er hat sein ganzes Leben auf Kosten der Seinen dem öffentlichen Interesse geopfert … er, der an die Gerechtigkeit des Volks, an die Loyalität der Politiker, der Chefs seiner Partei glaubte.

Die Niederlage des Vaters ist für Marcel ein weiterer Beweis für Hinterhältigkeit in der Politik.

Sorgen bereiten dem nach Lausanne zurückgekehrten Marcel nicht nur der missmutige Vater, die bekümmerte Mutter und die schwer an einer Brustfellentzündung erkrankte Schwester, sondern auch sein «Freund fürs Leben», Henry Vallotton. Henry ist ein ehrgeiziger, vielseitig begabter, blendend aussehender junger Mann, der es im Leben weit bringen wird. Künftige Stationen seiner Laufbahn: brillanter Strafverteidiger, bewunderter Rallyefahrer, wagemutiger Reisender, initiativer Vollblutpolitiker, der seine Partei und den Nationalrat dominieren wird, treibende Kraft in einflussreichen Verbänden, Gesellschaftslöwe, Gesandter (entspricht dem heutigen Botschafter) in Rio, Stockholm und Brüssel, Autor von erfolgreichen, heute vergessenen Reisebüchern, Trivialromanen und ernsthaften Biographien. Ein uomo universale.

Es sind Henrys ständige Frauengeschichten, die Marcel und Tillon zu denken geben. In Orbe hatte der schneidige Henry den Schwestern Hedy und Gite den Kopf verdreht. Dann war er zeitweise mit einer Cocsy liiert, was in den rechtschaffenen Kreisen von Lausanne schlecht ankam. Am 22. Dezember 1910 signierte Henry Vallotton, stud. jur., zusammen mit Tillette Golaz, M. Pilet und einigen anderen befreundeten jungen Frauen und Männer Pilets Belles-Lettres-Liederbuch, Le sapin vert. Die Gesellschaft hatte unter den Kerzen eines kleinen Tannenbaums Weihnachten gefeiert und man hatte herzhaft dem Wein zugesprochen. Henry, der immer und überall gerne die erste Geige spielt, liess es im Liederbuch nicht mit seiner schwungvollen Unterschrift bewenden, sondern setzte mit der gleichen selbstsicheren Feder einige Musiknoten hinzu und den leicht abgeänderten Text des berühmten Lieds, das damals noch ganz neu war, Le vieux chalet des Abbé Bovet.

Là-haut sur la montagne / Hoch oben auf dem Berge

J’ai entendu pleurer / Hörte ich weinen

C’était la voix de ma compagne / Es war die Stimme meiner Gefährtin

Je suis monté la consoler / Ich stieg hinauf sie zu trösten

Hé, hé!

Hé!

In jenem Winter 1910/11 feierte der noch nicht einmal 20-jährige Frauentröster bei Gesangsauftritten mit seinen Zofingern in Lausanne und Montreux wahre Triumphe. Die Leute warfen ihm Kränze zu, schickten ihm Blumen, überhäuften ihn mit Beifall. Der Erfolg stieg ihm in den Kopf, er träumte von einer Bühnenkarriere. Marcel war skeptisch und schrieb Tillon, sie solle doch bitte den etwas naiven gemeinsamen Freund zur raison bringen.

Er stellt sich vor, dass, wenn achthundert Personen ihm applaudieren, achthundert auf seinen Gesang gewartet haben und ihm jetzt aufrichtig dafür danken. Kommt schon! Allerhöchstens zweihundert, und auch dies ist nicht sicher. Die andern klatschen, entweder, weil sie nichts anderes zu tun haben, oder sie klatschen automatisch, um nicht aufzufallen.

Henry sollte sich umhören, was hinter den Kulissen getuschelt werde, er sollte die Intrigen und den Neid kennen lernen, die das Künstlerleben vergällen. Weil ihm die Leute zujubelten, sehe Henry die Welt in Rosa und glaube, dies werde immer so sein. Sein «Hunger nach dem Ruhm der Konzertsäle» lenke ihn gefährlich vom Rechtsstudium ab. Marcel gibt zu, dass der juristische Beruf vielleicht trocken ist, aber er gibt Stabilität und auch echte Lebensfreude. Will Henry wirklich dem Recht adieu sagen?

Zugunsten von weiss Gott was? Zugunsten eines launenhaften und unbeständigen Ruhms, eines Scheinglanzes, einer oberflächlichen und im Grunde unwürdigen Existenz, weil sie ohne realistisches Ziel, weil sie lasterhaft und vertrödelt ist. Oh, ich bin nicht sehr beunruhigt. Ich glaube, es handelt sich hier um eine vorübergehende Krise, denn Henry ist schliesslich auch Freuden zugänglich, die nichts mit den Schmeicheleien der Massen zu tun haben.

Zum Autor

Hanspeter Born, geb. 1938, Schulen in Bern, Dr. phil. hist.; Redaktor beim Schweizer Radio, USA-Korrespondent; Auslandchef der Weltwoche (1984–1997); Autor von Sachbüchern, darunter «Mord in Kehrsatz», «Für die Richtigkeit –Kurt Waldheim» sowie (mit Benoit Landais) «Die verschwundene Katze» und «Schuffenecker’s Sunflowers».

Als Marcel Pilet in Deutschland weilt, ist Henry wieder einmal verliebt. Diesmal ernsthaft. Er ist «betäubt von den süssen und tiefen Blicken der schönen Augen von Amparo». Marcel kennt die Frau nicht, weiss nur, dass sie eine begabte junge Sängerin auf dem Weg zu einer Konzertkarriere ist. Er wünscht dem Pärchen alles Gute:

Diese beiden Kinder – und sie sind es wirklich in ihrer Liebe – sind Hand in Hand ins Leben aufgebrochen, ein wenig aufs Geratewohl und sorglos. Mögen sie immer so marschieren, geradeaus, bis das Ende gekommen ist, ohne Zwischenfälle und ohne Ärger, so dass, wenn sie einmal zurückblicken, ihre Herzen sich sanft erinnern.

Tillon, die ihre Pappenheimer besser kennt als Marcel, ist weniger zuversichtlich. Henrys «wechselhaftes und leichtes» Herz beunruhigt sie und sie fürchtet, dass dieser frische und frohe Frühling ein trauriges Ende nehmen werde. Marcel widerspricht:

Aber nein doch, dies wäre unmöglich. Das Ende wäre dann wirklich zu traurig, und während Henrys Leben gefährdet oder gar verpfuscht wäre, wäre dasjenige Amparos gebrochen. Dies darf nicht sein. Wenn dieser geliebte kleine Bruder auch unbeständig ist, dann ist er dies nicht viel mehr als die meisten Männer.

Es sei nämlich selten, erklärt Marcel altklug seiner Tillon, dass ein Mann die erste Frau heiratet, die er geliebt hat – er jedenfalls wüsste kein Beispiel.

Wie viele Male – Belles-Lettres sei mir Zeuge – glaubt man sich verliebt fürs Leben, wenn zwei Monate später davon bloss eine Erinnerung bleibt, eine charmante vielleicht, aber eine von früher. Henry hat wie alle andern – ein wenig mehr, gebe ich zu – auf den Wiesen die zu entblätternden Margeriten gepflückt, aber sehen Sie darin nichts allzu Böses … Es kommt ein Moment, wo eine innere tiefe Stimme einem ernst sagt: «Jetzt ist Schluss, flatterhaftes Herz, mit dem Vagabundenleben, die Zeit der Ruhe ist gekommen, und dein Aufenthalt ist nicht mehr der Wald. Dort ist sie, die du immer beschützen wirst, die dir zulächeln, dich lieben wird, deine Gefährtin.»

Wenn man diese Stimme höre, so Pilet, dann wisse man, dass es einen tiefen Unterschied gibt zwischen der leichten Liebe von gestern und der tiefen, heiligen Liebe von heute.

Und ich bin sicher, dass Henry sie gehört hat, diese intime Stimme, diesen ernsten Glockenschlag, dass Henry sie verstanden hat, dass er weiss, was man von ihm erwartet, was er tun muss – wenn er auch nur den geringsten Willen hat.

Im November 1911, nach seiner Rückkehr aus Leipzig, verbringt Marcel einen langen Sonntag mit Henry und einem seiner Dienstkameraden. Lange wandern sie durch «die sonnigen Felder unseres Kantons, der so sehr von uns und für uns gemacht wurde». Sie gehen in eine Pinte:

Stellen Sie sich vor, eine dieser guten alten Wirtschaften – ganz klein, niedrige Decke, aber mit sehr sauberen Tischen. Die Wirtin, obschon sehr freundlich, lehnt es zuerst ab, uns zu Essen zu machen. Sie ist es nicht gewohnt, sagt sie, wir müssten ins Café am Dorfende gehen. Nichts ist – hier sind wir, hier bleiben wir. «Sie haben sicher Eier, Madame?» – «Oh ja, das natürlich schon.» – «Wurst?» – «Tut mir leid, aber ich habe nicht mehr das kleinste Stück.» – «Wir werden Ihnen eines auftreiben.» Und alle drei gehen wir durchs Dorf, auf die Suche nach einer saucisse, fragen mal hier, mal dort bei Leuten, die guten Willens sind, aber man hat die Metzgerei noch nicht gemacht, dies kommt später im Winter. «Vielleicht bei Alexis Pahud, kennen Sie ihn nicht? Aber doch, der oben im Dorf? Der Schlosser?» Sieh da, von ihm bringen wir triumphierend ein riesiges Stück saucisse zurück. Und welch schmackhafte Mahlzeit! Eine dampfende Omelette, eine Schelmin von deftiger Wurst, ein Salat, dem ich schliesslich erliege, und ein Vacherin, der uns Orbe vergessen lässt! Vom «Neuen» will ich gar nicht reden, einem wahren Epesses …

Die kleine Geschichte wirft ein bezeichnendes Licht auf den Charakter des einfallsreichen Henry Vallotton. Zweifellos war er der Initiant der «Wurstsuche», wie er auch später in politischen und persönlichen Angelegenheiten die treibende Kraft sein wird. Ein ungeduldiger, aktiver Geist, stets nach neuen Horizonten Ausschau haltend – ein anderer Typ als sein abwägender Freund Marcel. Nach dem Essen geht es

zurück an die Sonne, zu den heimatlichen Wiesen, den vertrauten Hecken, langen Gesprächen, vor allem über das Militär, die beiden kommen gerade aus dem Dienst, ich bin in der III. Kompanie des 8. Regiments, was wollen Sie? Gegen fünf Uhr kochend heissen Café und nochmals Vacherin und Quittengelee.

Der Sonntag im Freien neigt sich dem Ende zu, Marcel will frérot noch ein wenig für sich haben und geht zu ihm in die Wohnung hinauf. Madame Vallotton, jetzt Witwe, klagt Pilet ihr Leid und beginnt zu weinen. Alles stimmt sie traurig, nichts interessiert sie mehr. Es ist das Unwiederbringliche, das sie schmerzt. Langsam gelingt es Henry und Marcel, sie ein wenig aufzumuntern. Man beginnt sogar zu lachen. Bevor er heimgeht, spricht Marcel noch ein ernstes Wörtchen zu frérot. Im Militärdienst hat sich Henry einen brüsken und autoritären Ton angewöhnt, der ihn Dinge sagen lässt, die Madame Vallotton verletzen.

Bis sich seine Maman ganz erholt und beruhigt hat, muss er der bravste und liebste Sohn sein, auch wenn sie Unrecht hat. Er kann dann später umso klarer fordern, worauf er Anspruch erhebt. Er wird es tun, ich bin sicher.

Henry ist nicht nur seiner Mutter gegenüber manchmal rücksichtslos, er behandelt auch seine Schwester, die ihm auf die Nerven geht, sehr schlecht. Es ist seine Art, er wird sich nicht ändern.

- Jeweils sonntags wird der Roman «Politiker wider Willen. Schöngeist und Pflichtmensch» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.

- Fotos und Dokumente zum Buch

- Diese Kapitel sind bereits erschienen

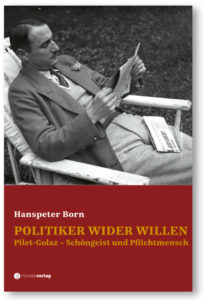

«Politiker wider Willen»

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende, hochbegabte, literarisch und künstlerisch interessierte Marcel Pilet ergreift entgegen seiner eigentlichen Vorlieben den Anwaltsberuf und geht in die Politik. Nach kurzer, erfolgreicher Tätigkeit im Nationalrat wird Pilet-Golaz, wie er sich nun nennt, mit noch nicht vierzig Jahren als Verlegenheitskandidat in den Bundesrat gewählt. Dank seines soliden juristischen Wissens, seiner militärischen Kenntnisse und seines bon sens übt er einen gewichtigen Einfluss auf die Schweizer Politik aus. Allerdings bringen viele Deutschschweizer dem verschlossenen, romantischen und mit bissiger Ironie gesegneten Waadtländer nur wenig Verständnis entgegen, als er 1940 als Bundespräsident die Geschicke des Lands in die Hand nimmt.

«Politiker wider Willen» ist der erste Teil einer auf drei Bände geplanten Biographie über Marcel Pilet-Golaz.

Hanspeter Born, Politiker wider Willen. Pilet-Golaz – Schöngeist und Pflichtmensch. Münster Verlag 2020, gebunden, mit Schutzumschlag, 520 Seiten, ca.CHF 32.–. ISBN 978-3-907 301-12-8, www.muensterverlag.ch

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagsgestaltung: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Satz: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Liebefeld; Druck und Einband: CPI books GmbH, Ulm; Printed in Germany