Wenn der Bissen im Hals stecken bleibt

Bei einer Schluckstörung (Dysphagie) funktioniert der unbewusste Schluckvorgang nicht gut. Betroffene müssen das Schlucken von Speichel oder Nahrung bewusst üben oder sich anders ernähren lernen.

1. Wie äussert sich eine Schluckstörung?

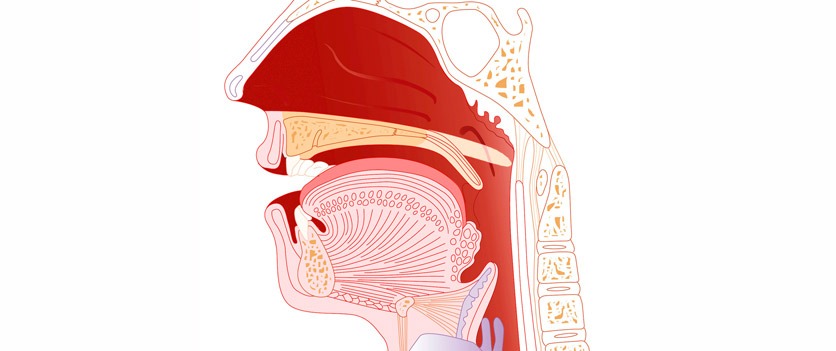

Als Schlucken bezeichnet man den Transport von Nahrung oder Flüssigkeit vom Mund zum Magen, ohne dabei den Atemweg zu verlegen. Da dieser komplexe Vorgang im Verborgenen abläuft, sind Hinweise für eine Schluckstörung oft vielfältig. Eher spezifische Beschwerden können beispielsweise Probleme beim Kauen, erschwertes Schlucken, Verschlucken oder Steckenbleiben von Nahrung sein. Eher unspezifische Krankheitszeichen sind zum Beispiel Husten und Räuspern, Klossgefühl im Hals, Gewichtsabnahme, Mangelernährung, Fieber oder Lungenprobleme.

2. Welche Ursachen können dahinterstecken?

Neurologische Erkrankungen zählen neben strukturellen Veränderungen im Bereich des Speiseweges (zum Beispiel Tumore, Divertikel, entzündliche Erkrankungen, postoperative Zustände etc.) zu den häufigsten Ursachen für Schluckstörungen. Die häufigste neurogene Ursache ist der Schlaganfall, der wie Schädel-Hirn-Traumata in der Akutphase in über 50 Prozent der Fälle mit einer Schluckstörung verbunden ist. Bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen wie multipler Sklerose, amyotropher Lateralsklerose oder Morbus Parkinson kann die Schluckstörung einen ersten Hinweis auf die Erkrankung darstellen.

Das Thema interessiert Sie?

Werden Sie Abonnent/in der Zeitlupe.

Neben den Print-Ausgaben der Zeitlupe erhalten Sie Zugang zu sämtlichen Online-Inhalten von zeitlupe.ch, können sich alle Magazin-Artikel mit Hördateien vorlesen lassen und erhalten Zugang zur Online-Community «Treffpunkt».