Unterschätztes Netzwerk

Als Marion Gassers Fuss anschwillt, sind die Ärzte so ratlos wie sie. Nur eine Physiotherapeutin erkennt ihr Leiden. Denn die moderne Medizin entdeckt erst jetzt, wie wichtig das Lymphsystem ist.

Text: Maximilian Jacobi

Zu kämpfen hatte Marion Gasser schon genug. Mit den Narben auf ihrem Gebärmutterhals, die den Geschlechtsverkehr so schmerzhaft machten, dass die 31-Jährige fortan enthaltsam lebte. Mit den Hitzewallungen ihrer Wechseljahre, ausgelöst durch die Bestrahlung der Eierstöcke. Damit, dass René und sie nun niemals Kinder bekommen würden.

Zwei Jahre war es her, dass die Ärzte den Krebs in Marion Gassers Gebärmutter besiegt hatten. Mittlerweile ging sie in Therapie, verarbeitete ihr Trauma, wurde von einer Todkranken wieder zu einer Lebenden. Dann, nach einer Fasnacht, legte die Baslerin die Beine hoch, um sich zu erholen. Da sah sie, dass das linke Bein dicker war als rechte und mit roten Flecken übersät. Wenn sie draufdrückte, bildeten sich Dellen. Dazu war das Bein schwer und die Haut spannte, dass es schmerzte.

Im ersten Spital vermuteten die Ärztinnen und Ärzte eine Entzündung im Bein. Doch finden konnten sie nichts. Also wurde Marion Gasser entlassen. Im zweiten Spital gingen sie von Thrombose aus. Doch Gassers Blut zirkulierte normal, sie wurde entlassen. Ihr Bein schwoll weiter an. «Also nervte ich meinen Therapeuten, bis er mich in die Physio schickte.» Die Physiotherapeutin brauchte nicht lange, Diagnose: sekundäres Lymphödem.

Marion Gasser hatte Glück. Es war erst Sommer, vier Monate nach der Fasnacht. Laut einer Studie dauert es durchschnittlich anderthalb bis vier Jahre, bis ein solches Lymphödem diagnostiziert wird. Derweil schwillt das Bein immer weiter an, jeden Tag ein Stück. Wird es nicht behandelt, quillt es auf, bis die Haut Falten wirft und das Bein ledrig aussieht wie das eines Elefanten. Bis sich Wülste bilden, die aneinanderreiben, das Gewebe verhärtet und darauf Wundrosen oder Hautpilze wuchern.

Wie viele Menschen in der Schweiz an Lymphödemen leiden, ist unbekannt. Es dürften bis zu 180 000 sein. Lymphödeme können am ganzen Körper auftreten, am häufigsten sind sie an Armen und Beinen.

Mauerblümchen der Medizin

Dass die Diagnose lange dauert, ist kein Zufall. Auch nicht, dass Marion Gassers Lymphödem von einer Physiotherapeutin entdeckt wurde statt von einem Arzt. Physiopraxen verdienen seit Jahren Geld mit Lymphdrainagen. Unter anderem, weil der Effekt solcher Massagen auf Social Media gehypt wird, wo Stars wie Jennifer Aniston beschwören, wie vitalisiert, verjüngt und verschlankt sie sich dadurch fühlten.

Medizinerinnen und Mediziner hingegen hören in ihrer Ausbildung nur am Rand vom Lymphsystem. «Das ist ein Karrierekiller», sagte sein Chef 2005 in Harvard, als Michael Detmar erklärte, er wolle es erforschen. Heute liegt das Büro des 68-Jährigen auf dem ETH-Campus Hönggerberg in Zürich.

Als Detmar seine Forschung begann, umgab das Lymphsystem die Aura eines Abflussrohrs. Die Lymphgefässe sind verästelt, reichen in fast alle Zellzwischenräume, beispielsweise der Haut, des Darms und sonstiger Organe. Dort saugen sie Flüssigkeit auf, die sogenannte Lymphe, die versetzt ist mit toten Zellen, Viren und sonstigem Abfall. Während Blut mit einem Millimeter pro Sekunde durch die Kapillaren rauscht, sickert die Lymphe mit einem Mikrometer pro Sekunde durch die Gefässe.

Im Gegensatz zum Blut verfügt die Lymphe über keine Pumpe. Damit sie fliesst, muss der Körper bewegt werden. Die weiss-gelbe Flüssigkeit passiert die Lymphknoten, wo das Immunsystem Viren herausfiltert und bekämpft. Die dickeren Bahnen stromabwärts besitzen dann Muskeln, die die Lymphe vorwärts quetschen wie Mayonnaise durch einen Beutel. Ein Einbahnsystem, durch das zwei Liter Lymphe am Tag rinnen und das auf Höhe der Schlüsselbeine in den Blutkreislauf mündet.

Lymphödeme sind nicht heilbar

Die Medizin betrachtete dieses Kanalsystem als eine Art Sickergrube. Behandelten Ärztinnen und Ärzte Krebspatienten, schnitten sie daher lieber zu viel davon weg als zu wenig. Denn Tumore streuen häufig über die Lymphgefässe. Laut Studien entwickelt ein Drittel aller Frauen nach einer Brustkrebs-Operation ein Lymphödem im angrenzenden Arm, bis zur Hälfte aller Patientinnen mit Gebärmutterhalskrebs eines im Bein. Weil die Lymphe aus den von Skalpellen und Bestrahlung beschädigten Gefässen leckt und sich im Gewebe staut wie ein Fluss im Sumpf. Wie im linken Bein von Marion Gasser.

Lymphödeme kann man nicht heilen, nur mit ihnen leben. Also machte Marion Gasser sich selbstständig, als Web-Designerin. Um sich Zeit nehmen zu können für die Erhaltung ihres Körpers. Seit zehn Jahren stülpt sich die 41-Jährige jeden Morgen einen Kompressionsstrumpf über ihr linkes Bein, damit es nicht weiter anschwillt. Sie trägt ihn den ganzen Tag, bei jeder Temperatur. Sie macht Gymnastik, um den Lymphfluss anzuregen.

Noch immer weiss man wenig

Bei der Arbeit legt sie ihr Bein hoch, wenn sie sitzt. Zu viel sitzen darf sie nicht, aber auch nicht zu viel stehen, Abwechslung ist wichtig. Sie geht spazieren, macht am Nachmittag nochmals Gymnastik. Zweimal die Woche massiert sie ihr Bein, damit die Lymphe abfliesst. Jeden Montag misst sie den Beinumfang, schreibt den Wert in eine Tabelle. Sie ist zufrieden: Der Umfang bleibt stabil.Marion Gasser gründete zudem einen Verein, die Lymphödem-Vereinigung Schweiz. An dessen «Lymphstammtisch» können sich Betroffene austauschen. Darüber, wie es ist, an einer Krankheit zu leiden, über die die Medizin fast nichts weiss.

«Das ändert sich», sagt Michael Detmar. Der ETH-Professor ist mittlerweile emeritiert, preisgekrönt, Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Gesellschaften und Mitgründer eines Unternehmens. 2015 wies er gemeinsam mit anderen Forschern nach, dass Lymphgefässe bis ins Hirn reichen und dort Giftstoffe abtransportieren. Proteine beispielsweise, die Alzheimer oder Parkinson aus-

lösen. Krankheiten, deren Heilung ein Milliardengeschäft verheisst. Das war die Schlüsselerkenntnis, die der Forschung am Lymphsystem die Fördertöpfe öffnete.

Das Geld ermöglichte weitere Studien. Sie zeichneten ein neues Bild der Lymphgefässe. Statt als Kanalisation gelten sie heute vielmehr als Hintertür, über die Krankheiten angegangen werden können:

- Fettleibigkeit: Der Darm gibt Fett an das Lymphsystem weiter. Versuche an Mäusen zeigen, dass undichte Lymphgefässe zu Adipositas beitragen.

- Alzheimer oder Parkinson: Alten Mäusen wurden Stoffe verabreicht, die die Lymphgefässe nachwachsen lassen. Dadurch regenerierte sich ihre Hirnleistung.

- Bluthochdruck: Lymphgefässe an Herz und Arterien transportieren Cholesterin daraus ab. Ausserdem beschleunigen sie die Heilung nach einem Herzinfarkt, indem sie Schwellung und Entzündung lindern.

- Krebs: Lymphgefässe sind mehr als eine Autobahn für Metastasen. Sie durchdringen Tumore und sammeln Informationen über den Krebs, die das Immunsystem für eine Reaktion benötigt.

Das sind Erkenntnisse, die Ärztinnen und Ärzte auf das Lymphsystem aufmerksam machen. Erkenntnisse, die mit dem Bild des Abflussrohrs aufräumen. Vor Kurzem startete

Marion Gasser eine Umfrage in ihrem Verein: Wie lange dauerte es von der ersten Schwellung bis zur Diagnose des Ödems? Die meisten erhielten sie in weniger als einem Jahr.

Lebenswichtige Aufgaben

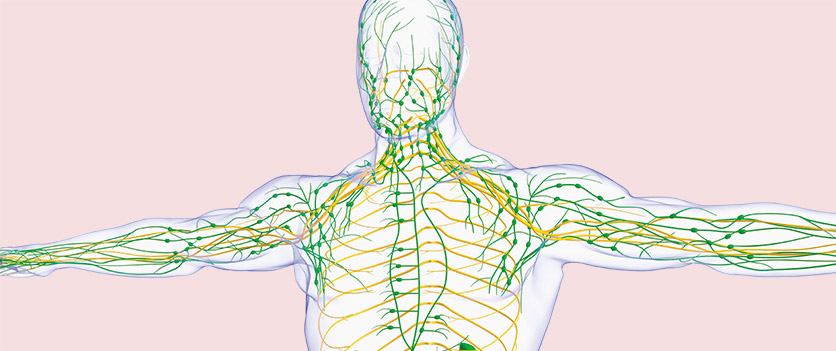

Unser Lymphsystem besteht aus den Lymphgefässen und seinen Knoten sowie aus verschiedenen Organen. Hier die wichtigsten Bestandteile und deren Funktionen:

- Lymphgefässe

Sie durchdringen jedes Organ, auch die Haut, bis in die Zellzwischenräume. Von dort saugen sie die Flüssigkeit ab, die die Zellen absondern. Das Gefässsystem mündet auf Höhe der Schlüsselbeine in die Venen. Die Lymphgefässe transportieren die als Lymphe bezeichnete Flüssigkeit aus allen Geweben

im Körper ab. - Lymphknoten

Sie liegen an wichtigen Kreuzungen der Gefässe und filtern die Lymphe. Immunzellen suchen hier nach Krankheitserregern. Entdecken sie welche, bekämpfen sie diese und produzieren Antigene. Sind wir krank, läuft dieser Prozess auf Hochtouren. Deshalb schwellen die Knoten dann oft an. In unserem Körper gibt es etwa 600 bis 700 Lymphknoten, beispielsweise am Hals unter unserem Kiefergelenk. - Thymus

Er liegt über dem Herzen und ist so etwas wie die Schule für Immunzellen: Hier lernen sie, wie körpereigene Zellen aussehen, damit sie nicht anfangen, Antikörper gegen den eigenen Organismus zu bauen. Geschieht das doch, wird die verantwortliche Immunzelle von einer anderen Zelle eliminiert. - Milz

Sie liegt neben dem Magen und hat vor allem zwei Funktionen. Einerseits wirkt sie wie ein Lymphknoten, aber für Blut. Mithilfe von Immunzellen filtert sie es nach Krankheitserregern, vernichtet sie und bildet Antikörper. Gleichzeitig fischt sie defekte Blutzellen aus dem Strom und speichert eine Notreserve an Blutteilchen. - Blinddarm

Er liegt über der rechten Hüfte. Wie die Lymphknoten und die Milz verfügt auch der Blinddarm über Immunzellen. Statt Lymphe oder Blut untersuchen sie hier den Darminhalt nach Bakterien, Viren und anderen Krankheitserregern. - Knochenmark

Hier entstehen die Immunzellen, bevor sie ihre Arbeit in der Milz, den Lymphknoten und im Blinddarm verrichten. Einige dieser Zellen (T-Zellen) müssen zuerst die Schule im Thymus besuchen. Andere (B-Zellen) kommen schon einsatzbereit aus unseren Knochen.

« Im Lauf des Lebens fällt es dem Körper immer schwerer, die Lymphgefässe zu erneuern.

Im Lauf des Lebens fällt es dem Körper immer schwerer, die Lymphgefässe zu erneuern. »

»

Michael Detmar (68) forscht seit über 20 Jahren am Lymphsystem. Mittlerweile ist der ETH-Professor emeritiert und Mitgründer des Start-ups Iraye, das Cremes herstellt, die das Lymphsystem anregen.

Herr Detmar, verändert sich das Lymphsystem im Alter?

Die Lymphgefässe werden porös. Und die Menge der kleinen Gefässe, der Kapillaren, nimmt ab. Einerseits durch äussere Einflüsse. Enorme UV-Strahlung zerstört zum Beispiel die Lymphgefässe in der Haut. Im Lauf des Lebens tut sich der Körper zunehmend schwer damit, sie zu erneuern. Dadurch wird die Flüssigkeit, die Lymphe, immer schlechter abtransportiert, wodurch etwa die Gesichtszüge aufschwemmen. Auch tiefer im Körper verschwinden Lymphgefässe. Dadurch wird zum Beispiel die Hirnflüssigkeit weniger gereinigt. Das begünstigt Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson.

Gibt es etwas, das ich gegen den Gefässschwund tun kann?

Bisher wissen wir noch wenig über die Alterung von Lymphgefässen. Medikamente dagegen gibt es auch nicht. Es ist sicher ratsam, die Haut gut gegen die Sonne zu schützen und sie mit Cremes und Ölen feucht und geschmeidig zu halten. Derzeit forschen Kollegen aus der Mikrochirurgie an Wegen, künstliche Lymphgefässe herzustellen. Die werden jedoch wohl in erster Linie dazu dienen, Lymphödeme zu behandeln.

Ich bin dem Gefässschwund also ausgeliefert?

Gegen die Folgen, den Lymphstau, können Sie etwas tun. Bewegung hilft. Also: Spazieren, Radfahren oder Schwimmen beispielsweise. Und im Internet finden Sie spezielle Übungen, die den Lymphfluss anregen können. Auch Massagen können helfen. Wenn man gewissen Hollywood-Berühmtheiten glauben darf, haben solche Massagen auch positive Auswirkungen auf die Stimmung. Es gibt aber noch keine Forschung, die das belegt.

Was kann ich sonst noch für meine Lymphgefässe tun?

Wie bei allem, zahlt sich auch beim Lymphsystem ein gesunder Lebensstil aus. Zu viel Salz beispielsweise bringt den Wasserhaushalt durcheinander, was sich negativ auf das Lymphsystem auswirkt. Schlimmer jedoch ist exzessiver Alkoholkonsum. Der kann die Lymphgefässe porös machen. Das begünstigt Ödeme.

Wie kann ich mich vor einem Lymphödem schützen?

Primäre Lymphödeme, also angeborene, entstehen durch Genfehler, dagegen sind wir derzeit machtlos. Sekundäre Lymphödeme, also erworbene, kann man durch einen gesunden Lebensstil unwahrscheinlicher machen. Bei Krebstherapien wird das aber schwierig. Den Krebs zu besiegen, hat erste Priorität. Natürlich ist es von Vorteil, wenn Mediziner dabei so sorgsam wie möglich mit den Lymphgefässen umgehen. In den Jahren nach der gelungenen Operation oder Therapie sollten Sie darauf achten, ob ein Bein oder Arm anschwillt. Je früher Sie ein Ödem bemerken, umso besser leben Sie damit.

Das Thema interessiert Sie?

Werden Sie Abonnent/in der Zeitlupe.

Neben den Print-Ausgaben der Zeitlupe erhalten Sie Zugang zu sämtlichen Online-Inhalten von zeitlupe.ch, können sich alle Magazin-Artikel mit Hördateien vorlesen lassen und erhalten Zugang zur Online-Community «Treffpunkt».