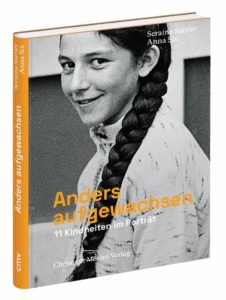

Leseprobe aus «Anders aufgewachsen»

Exklusiv für Leserinnen und Leser der Zeitlupe! Eines von elf Porträts aus dem Buch «Anders aufgewachsen» über Kindheiten der etwas anderen Art. Maria Zanola, Jahrgang 1944, wuchs im Appenzellerland mit acht Geschwistern auf.

Text: Seraina Sattler und Anna Six, zur Verfügung gestellt vom Christoph Merian Verlag

Sie wurde geboren als fünftes von neun Kindern einer Appenzeller Bauernfamilie. Wer Bücher las, statt auf dem Hof zu helfen, galt als faul – trotzdem schaffte sie es an die Universität.

Mir kommt es manchmal vor, als wäre ich in einer anderen Welt aufgewachsen. Aber damals lebte man einfach so. Von Frühling bis Herbst gingen wir Kinder barfuss. So sparte man Schuhe! Wir schauten, dass wir über Wiesenwege gehen konnten, denn auf den Kiesstrassen hätte es gestupft. Ein Sonntagsvergnügen war für uns das Haaglaufe: Auf den schmalen Zaunlatten balancierten wir von Pfahl zu Pfahl. Natürlich barfuss, so hattest du ein besseres Gefühl. Du musstest aufpassen, dass du nicht runterfällst. Es gab dickere und dünnere Pfähle. Wenn ein dicker kam, konntest du dich richtig ausruhen. Gewisse Latten taten weh, weil sie der Anschnitt eines Baumstamms waren. Um jede Heemet herum verlief damals ein solcher Haag. Manchmal gelangte man beim Haaglaufe zum nächsten Hof und traf die Kinder dort. Unter der Woche ging man kaum zu anderen Kindern zum Spielen. Die Familien waren ja gross genug.

Ich bin das mittlere von neun Geschwistern, fünf Buben und vier Mädchen. Bis auf eines kamen alle daheim zur Welt. Ende April 1944, noch im Krieg, war die Mutter nach meiner Geburt im Wochenbett. Der Vater schlief deshalb im oberen Stockwerk, mit den Buben. Eines Abends war die Hebamme bei der Mutter, als sie einen lauten Plumps hörten. Die Frauen meinten, der Vater sei aus dem Bett gefallen. Es plumpste noch einmal, und sie realisierten: Das musste etwas anderes gewesen sein. Später erfuhren sie, dass man die Bombardierung von Friedrichshafen jenseits der Grenze bis zu uns gehört hatte.

Das war mein Anfang. Handfeste Erinnerungen setzen gegen die Schulzeit ein. Den halbstündigen Schulweg gingen wir immer zu Fuss. Es gab unglaublich strenge Winter, und die Wege wurden damals noch nicht gepfadet. Als ich in der ersten Klasse war, lag einmal so viel Schnee, dass die Eltern meinten, ich solle daheimbleiben. Doch für mich kam das nicht infrage. Als ich viel zu spät in der Klasse eintraf, waren sie gerade am Rechnen, Plus und Minus. Ich löste fast alle Aufgaben falsch. Ich muss völlig erschöpft gewesen sein. Die Lehrerin gab mir gnädig eine bessere Note als verdient. Natürlich nicht die Bestnote, wie ich es gewohnt war. Ich war furchtbar enttäuscht.

Damals war die Ganztagesschule noch nicht obligatorisch. So gingen die Bauernkinder nur morgens in die Schule, die Kinder vom Dorf den ganzen Tag. Sie beneideten uns – und wir sie. Aber wir wurden daheim gebraucht. Auf unserem Hof machte man fast alles von Hand, eine kleine Mähmaschine war die einzige mechanische Hilfe. Die Wiesenfläche, für die wir den ganzen Sommer brauchten, meistert ein Bauer heute ungefähr in einer Woche. Die Stallarbeit erledigten die Männer und Buben. Die Frau war im Appenzell im Haus. Unsere Aufgaben waren Kochen, Putzen, Nähen, Stricken, Flicken. Die Mutter war ausserdem zuständig für die Hennen. Wenn Küken schlüpften oder wenn es junge Kätzchen gab, war das immer ein Fest für uns Kinder. Natürlich gehörte auch ein Hund dazu, der ging die Kühe holen. Aus heutiger Sicht war unser Hof ein Spielzeugbetrieb: vielleicht acht Kühe und drei, vier Stück Jungvieh. Bargeld gab es aus dem Verkauf der Kälber und Sauen. Eine weitere Einnahmequelle war die Milch.

Auf unseren Hof in Appenzell waren meine Eltern 1939 gezogen, als die älteste Schwester zwei Jahre alt war.

Im gleichen Jahr brach die Maul- und Klauenseuche aus, und sie mussten das gesamte Vieh abtun. Ihre Existenz! Danach brach der Zweite Weltkrieg aus, die Männer waren im Dienst und die Frauen stemmten alles alleine daheim. Vater und Mutter waren gläubige Menschen, sie meisterten ihr Leben mithilfe der Kirche. Dass wir jeden Sonntag in die Kirche gingen, war selbstverständlich. Einmal im Monat mussten wir auch beichten. Ich war mir keiner grossen Schuld bewusst, aber man musste ja etwas sagen. Ich kam immer aufs Gleiche: «Ich habe genascht.» Und: «Ich habe gestritten.» Das waren so meine Sünden.

Die Mutter sagte oft zu uns Kindern: «Auf der ganzen Welt streitet wohl niemand so viel wie ihr!» Immer zwei stritten hauptsächlich miteinander. Bei mir war es die nächstjüngere Schwester. Wir waren nur ein gutes Jahr auseinander – zu wenig, als dass sie meine Kleider hätte übernehmen können. Ich hingegen musste alle Kleider der ältesten Schwester tragen, weil nach ihr drei Brüder kamen. So auch den Rock, den ich zur Erstkommunion trug. Meine jüngere Schwester bekam einen neuen. Nicht irgendeinen: Die Älteste, die gerne Schneiderin geworden wäre, nähte den Erstkommunionsrock für sie. Mit St. Galler Spitze, mit Volants – ich war gottsjämmerlich eifersüchtig. Und ich konnte eine Böse sein! Wenn es der Mutter allzu bunt wurde, schickte sie uns aus dem Haus. Dann machten wir Ballspiele, Fangis, Versteckis oder spielten mit Murmeln, und bald war alles wieder gut.

Unsere Höhepunkte im Jahr waren bestimmte kirchliche Feiertage. Am beliebtesten war der Funkensonntag, weil er ganz in unserer Hand lag. Gemeint ist der vierte Sonntag in der Fastenzeit, der auch als Freudensonntag gilt. Lange im Voraus zogen wir Kinder mit dem Leiterwagen von Haus zu Haus und bettelten um Funkenware. Dies konnten Pöscheli oder auch ein altes Bett oder Sofa sein – einfach alles, was brannte. Am Sonntag wurde das gesammelte Material auf einem weitherum sichtbaren Platz aufgeschichtet und beim Eindunkeln angezündet. Möglichst gross sollte das Feuer sein. Es war damals der Ehrgeiz des ärmsten Quartiers von Appenzell, immer den grössten Funke zu haben.

Der einzige weltliche Feiertag war die Landsgemeinde am letzten Sonntag im April. Wir Kinder bestaunten ehrfürchtig den Säbel des Vaters, den er als Stimmrechtsausweis bei sich trug. Auf seine Rückkehr warteten wir sehnsüchtig – denn wir wussten, der Vater bringt süsse Leckereien nach Hause, den Landsgmeend-Chrom. Wir lebten sehr einfach. Fleisch assen wir wenig, weil es teuer war. Unter der Woche kamen davon nur kleine Portionen auf den Tisch, um die wir uns häufig stritten. Das höchste der Gefühle war, wenn es Cervelat-Chüechli gab. Davon machte die Mutter jeweils Berge. Sie tunkte Wursträdchen in einen Teig und backte sie aus. Das gab zu tun – und innert einer Viertelstunde war alles weg! Eine andere Spezialität war Chratzede: Man gibt dicken Omelettenteig in die Pfanne und zerteilt ihn mit der Bratschaufel in kleine Stücke. Dazu gab es Apfelmus und Zimtzucker. Die Hauptmahlzeit assen wir mittags. Z Veschber gab es, bevor die Männer abends in den Stall gingen: dasselbe wie am Morgen, also Brot, Butter, Konfitüre, rässen Käse. Wenn sie aus dem Stall kamen, gab es nochmals etwas, meistens Resten. Für die Kinder war das obligate Nachtessen Mölch ond Brocke, also Milch und Brotstücklein. Die Milch holten wir frisch im Stall. Erst viel später habe ich gelesen, dass dies ernährungsphysiologisch eine ideale Kombination ist.

Geburtstage von uns Kindern feierten wir nie.

Auch Komplimente zu machen, kannte man kaum. Eines ist mir aber bis heute in Erinnerung geblieben: Ich muss etwa in der zweiten Klasse gewesen sein, als ich ein Röcklein trug, das meine Schwester für mich genäht hatte – in königsblauem Stoff mit weissen Tupfen. Der Vater sagte, wie gut es ihm gefalle. Ich war überglücklich. Lob von der Mutter gab es für uns Mädchen am meisten fürs Kochen.

Daheim sprachen wir nicht viel über Befindlichkeiten. Man ging davon aus, dass alles gut war, wenn niemand etwas zu reklamieren hatte. Dass die Eltern uns gernhatten, spürten wir. Auf den Vater war ich stolz. Er war ein allseits geachteter Mann, und viele Jahre war er auch politisch tätig. Seine ruhige, überlegte, manchmal listige Art war ein Vorbild. Er stand fest zu seinen Überzeugungen, konnte sie aber stets aufgeben, wenn ihn das Gegenargument überzeugte. Zur warmen Atmosphäre trug auch die Mutter viel bei, in ihrer stillen Art. Wenn sie zu Mittag gekocht hatte und die kleineren Kinder schon hungrig waren, liess sie diese nicht warten, bis alle am Tisch sassen. Sie schöpfte ein wenig von dem Essen auf ihre Teller, stellte jedem ein Stühlchen an die Ofenbank, und die Kinder durften dort essen.

Im Sommer ging der Vater mit den Kühen und den Schweinen auf die Alp. So sparte man unten im Tal Gras. Ein paar Kühe blieben bei der Familie für den täglichen Milchbedarf. Wenn wir den Vater auf der Alp besuchten, schauten wir zu, wie er Butter herstellte. Er drehte in einem hölzernen Gefäss, dem Buuder, literweise Rahm, bis dieser fest wurde. Das dauerte! Fasziniert beobachteten wir, wie der Vater die Butterstücke herausfischte und zu einem grossen Klumpen verarbeitete. Von der Buttermilch durften wir trinken, so viel wir wollten. Wenn sich darin noch Stücklein befanden, waren wir besonders glücklich.

Daheim gab es für uns Kinder im Sommer viel zu tun. Alle wurden beim Heuen gebraucht. Danach kam die Beerenzeit: Es fing an mit den Himbeeren, dann kamen die Heidelbeeren und zuletzt die Brombeeren. Wir wussten, wo im Wald die Beeren wuchsen. Aber man war nie sicher, ob gerade jemand anderes dagewesen war. Wenn es gut lief, brachte man vielleicht an einem Tag 3 Kilo Himbeeren heim. Himbeeren sind bequem zum Pflücken, aber später kommt immer die Enttäuschung: Du verlässt den Wald mit einem vollen Kübel – und daheim ist es nur noch gut die Hälfte, weil die Himbeeren zusammensinken. Umgekehrt dauerte es bei den Heidelbeeren am längsten, bis der Kübel voll war – doch man hatte, was man hatte. Die Mutter kochte die Beeren zu Konfitüre ein. Wenn der Vorrat nicht reichte bis zum Ende des Winters, liess sie die billigste Konfi kommen, die sogenannte Vierfruchtkonfi. Die fand ich schrecklich!

Das Wort Konfi kannten wir allerdings nicht, in Appenzell sagten wir Latweri.

Manchmal benutzten wir Bauernkinder sogar andere Wörter als die vom Dorf, die Mehbessere. Überhaupt gab es zwei Welten. Die vom Dorf gingen im Sommer in die Badi! Ihre Mütter lagen auf der Wiese herum. Das war für uns unvorstellbar. Wir standen im Sommer oft in den Brunnen vor dem Haus. Eine Badewanne gab es nicht, geschweige denn ein Badezimmer. Einmal in der Woche, am Samstag, mussten wir die Füsse waschen. Zahnbürsten kannten wir ebenfalls nicht.

Das Bett teilte ich mit der jüngeren Schwester. Wir schliefen im Unterhemd, denn Nachthemden gab es nicht. Die Buben lagen auf Laubsäcken. Im Appenzellerland gibt es Gegenden mit viel Laubwald. Die Buchenblätter wurden im Herbst gesammelt, getrocknet und in Säcke von Bettgrösse abgefüllt. Ich habe gelesen, dass dies heute wieder hochgelobt wird, weil das Laub sich angeblich perfekt der Anatomie anpasst. Am Anfang waren die Säcke allerdings so hoch, dass die Brüder manchmal aus dem Bett fielen. Ebenfalls im Herbst brachten die Männer mit uns Kindern das Brennholz von der Scheiterbeige herein ins Trockene. Nebenan lag der Mostkeller mit drei grossen Fässern. Ein Höhepunkt war stets, wenn die Mosterei diese für uns füllte. Die Äpfel stammten nicht aus unserer Gegend: Die Appenzeller Bauern liebten Obstbäume nicht sehr, denn darunter wuchs weniger Gras! Der frische Most war noch süss. Wir benutzten Heustängel als Röhrli. Damit legten wir uns bäuchlings auf die Fässer und tranken von dem Most. Bis er sauer wurde, dann trank ihn nur noch der Vater. Jedes Jahr, bevor der Most eintraf, kam der Küfer, nahm die Fässer auseinander, putzte sie, setzte sie wieder zusammen und schwefelte sie aus. Das war immer sehr spannend.

Ich hatte einen grossen Wissensdurst. Zur Schule gingen Buben und Mädchen getrennt. Im Bubenschulhaus gab es gewöhnliche Lehrer. Die Mädchen wurden von Klosterfrauen unterrichtet, die hinter geschlossenen Klostermauern lebten. Über einen Durchgang hatten sie Zutritt zum angebauten Mädchenschulhaus. Jedes Jahr hatten wir eine andere Nonne als Lehrerin. Die dritte fand ich unsäglich ungerecht. Sie bevorzugte nach meinem Empfinden die Reichen und die Ganztagesschülerinnen. Da gab es zum Beispiel die Stägeli, eine Kartontafel mit zwanzig Linien drauf. Wer eine gute Arbeit leistete, konnte sein Fähnlein um eine Stufe nach oben bewegen. War man oben angelangt, erhielt man einen Bund Bast. Wow – etwas, was es bei uns daheim nicht gab! Natürlich hatten wir Halbtagesschülerinnen viel weniger Möglichkeiten, uns verdient zu machen. Doch endlich war ich einmal oben. Und dann gibt mir diese Lehrerin statt Bast eine Birne! Das war die Enttäuschung meines Lebens.

Die Klasse blieb bis zur sechsten zusammen. Der Unterricht der Halbtagesschülerinnen bestand nebst Handarbeit aus Lesen, Rechnen, Schreiben, etwas Heimatkunde, fertig. Für mich war das ein knappes Angebot. Die Viertklasslehrerin brachte als Erste Anschauungsmaterial mit: ein Pfahlbauerdörfchen. Ich fand das sagenhaft. Und sie las vor. Wir hatten ja daheim keine Bücher, nichts. Sie las ‹Rösslein Hü› vor, das war absolut spannend für uns. Die Fünftklasslehrerin war alt, sie hörte uns nicht mehr gut. Das nutzten wir aus. Eine Mitschülerin hatte ein Kaleidoskop, damit hockten wir uns gegen Schulschluss unter die Bank. In der sechsten Klasse hatte ich endlich ganztags Unterricht. Das war an der Landsgemeinde entschieden worden.

Daheim galt Lesen als Faulenzen. Ausser was die Zeitung betraf.

Der ‹Appenzeller Volksfreund› war meiner Mutter ein Heiligtum. Wir spotteten manchmal, weil sie zuerst die Rubrik ‹Unglücksfälle und Verbrechen› studierte. Sie war eine Gwundrige, nicht so schlimm wie die Nachbarin, aber sie erfuhr schon gerne Neuigkeiten. Oft erzählte sie meinem Vater etwas, eine Neuigkeit, wie sie glaubte, worauf dieser meinte, das habe er bereits gewusst. Sie schimpfte: «Du erzählst mir ja nie etwas!» Nein, schwatzen über andere Leute, das gab es bei meinem Vater nicht. Das habe ich verinnerlicht So sehr, dass ich im Lauf meines Lebens lernen musste: Es kann auch hilfreich sein, über gewisse Dinge zu sprechen.

Mit der Zeit stand die Frage im Raum: Kann ich weiter zur Schule gehen? In die Sekundarschule ging man nach der sechsten Klasse. Wer nicht in die Sek ging, hatte sieben Pflichtschuljahre. Von uns Geschwistern durfte der Drittälteste als Erster in die Sek, gefolgt von einer Lehre. Meine älteste Schwester hätte dies furchtbar gern gewollt, aber der Vater sagte zu ihr: «Die Mutter braucht dich daheim!» Auch der älteste Bruder machte keine weiterführende Schule. Er musste auf dem Hof mithelfen und stieg dann in eine Metzgerlehre ein. Damals zogen die Lehrmeister der Handwerksbetriebe durch die Gegend und suchten sich jemanden aus. Meine Mutter verstand nicht, weshalb sie einen Metzgersohn haben sollte. Doch später war sie stolz auf ihn. Er führte erfolgreich ein Geschäft in Appenzell. Beim Drittältesten setzte der Lehrer alle Hebel in Bewegung, damit er nach der Primarschule in die Sek konnte. In meinem Fall war es eine Schwester des Vaters: Die Bäsi Marie war meine Lieblingstante und für damalige Verhältnisse eine enorm aufgeschlossene, fortschrittliche Frau. Eine Gescheite. Zu ihr ging ich gerne zu Besuch. Im Gespräch mit den Eltern betonte sie immer wieder, dass ich weiter zur Schule gehen sollte.

Die Sek dauerte drei Jahre und war etwas vom Besten, was ich erlebt habe. Schwestern aus dem Kloster Ingenbohl führten sie nach dem Prinzip des Unterrichts auf werktätiger Grundlage. Das bedeutete, dass sie ganzheitlich lehrten. Ging es zum Beispiel in der Physik um den Morseapparat, erhielten wir eine Versuchsanleitung, notierten in Gruppen unser Vorgehen, erstellten eine Skizze, führten das Experiment aus und verfassten einen Bericht dazu. So wurden alle Kompetenzen am selben Thema geschult. Nie stand eine Lehrerin einfach vorne am Pult und führte etwas vor. Wir konnten uns jederzeit zu Wort melden, argumentieren und diskutieren. Dieses Selbstständige, Vielseitige entsprach mir sehr. In der ersten Sek lernten wir, wie Winde entstehen, zum Beispiel der Föhn. Bei uns konnte ja der Föhn gewaltig tun. Einmal sass ich am Stubentisch über meinen Hausaufgaben, als mein Vater hinzutrat und fragte, was ich da lernte. Ich erzählte von der aufsteigenden Luft und dass sie, wenn sie herunterkommt, eben der Föhn sei.

Wir nennen den Wind im Appenzeller Dialekt de Loft.

«Soso, das söll de Loft see», sagte er schmunzelnd – und ging wieder. Dass er Interesse gezeigt hatte, fand ich wahnsinnig! Sonst galt als selbstverständlich, dass man die Hausaufgaben erledigte. Schulbesuche machten die Bauerneltern nicht, und im Zeugnis wurde vor allem geschaut, ob du im Betragen und Fleiss eine anständige Note hattest.

In der zweiten Sek las ich leidenschaftlich gern, allerdings im Versteckten. War die Mutter einmal nicht in der Stube, nahm ich unter meinen Schulheften das Buch hervor, das ich mir in der Bibliothek ausgeliehen hatte. In jener Zeit hatte ich das Gefühl, sie sei nie zufrieden: Kaum hast du etwas erledigt, verlangt sie schon das Nächste. Ich muss herumgemault haben, bis der Vater sagte: «So kommst du mir nicht mit der Mutter!» Der Vater hat uns nur selten gescholten – und wenn, dann kurz und bündig. Die Lehrerin fand ebenfalls, ich könnte mehr für die Schule tun, und sprach sogar ein Leseverbot aus. Das war meine Revoluzzer-Phase. Sie zeigte sich auch auf meinem Kopf: Irgendwann wollte ich etwas anderes als die ewigen zwei Zöpfe. So trug ich meine Haare in einem einzigen dicken Zopf, wie eine Chinesin. Als ich in der dritten Sek war, wollte ein englischer Tourist ein Foto von mir machen. Überhaupt waren meine Haare berühmt. Wenn ich später nach Appenzell zurückkehrte, hiess es noch jahrelang: «Du bist doch die mit dem Zopf.»

Es gab noch eine andere kleine Revolte. Meine Sekundarschulfreundin war die Tochter des Kantonspolizisten. Über sie lernte ich klassische Musik kennen und lieben, die daheim verpönt war. Alles begann mit der ‹Kleinen Nachtmusik› von Mozart, die ihr Bruder jeweils auf dem Klavier spielte, wenn ich zu Besuch war. Bei uns lief das Radio meistens nur für Nachrichten und das ‹Echo der Zeit›. Zum Sticken hörte die Mutter das ‹Wunschkonzert›. Wenn Klassik kam, schaltete sie sofort aus. Doch der zweitälteste Bruder hatte auch Geschmack gefunden daran. Ich sehe uns heute noch, wie wir heimlich den Stuhl an die Kommode schoben und ganz leise, mit dem Ohr am Radio, diese Musik hörten.

Meine Mutter war eine sehr gute Stickerin. Sogenannte Ferggereien gaben Stickarbeiten auswärts, nahmen sie wieder entgegen und zahlten die Heimarbeiterinnen aus. Das war eine willkommene Möglichkeit, um zu etwas Bargeld zu kommen. Im besten Fall brachte das Sticken 70 Rappen pro Stunde ein. Am hauchdünnen Stoff war jeweils ein Zettel befestigt, auf dem stand, was zu erledigen war. Dazu erhielt die Stickerin das entsprechende Garn. Das übrig gebliebene musste man nie zurückgeben. Für uns Kinder war das schön, wir wühlten gerne in dem Gnusch. Zur Ferggerei ging die Mutter nicht selbst, dafür hatte sie keine Zeit. Wir brauchten für den Weg eine Viertelstunde, er führte über einen Fluss, der schmale Steg war bei Hochwasser unheimlich. Doch Sorgen machten sich die Eltern nie. Mit dem ausgezahlten Geld kauften wir im Spezereiladen Teigwaren oder Kaffee und beim Beck oft noch Brot. Einmal passierte auf dem Heimweg ein Drama: Ich hatte in der Bäckerei einen Mohrenkopf erhalten – etwas Einmaliges. Ich trug ihn wie einen Schatz auf der flachen Hand vor mir her. Auf der Brücke stellten sich mir zwei Buben in den Weg und drohten, sie würden mich in den Fluss werfen, wenn ich ihnen die Süssigkeit nicht gäbe. Was hätte ich tun sollen – ein achtjähriges Mädchen gegen zwölfjährige Strolche? Heulend und mit leeren Händen kehrte ich heim.

Im Herbst und Winter, wenn draussen nichts mehr zu tun war, kamen nachmittags andere Frauen zur Stobede. Alle brachten ihre Handstickerei mit, setzten sich damit ans Stubenfenster und schwatzten. Nie wäre man einfach so dagesessen, nur um zu plaudern. Wir Mädchen strickten meistens und hörten gespannt zu, was sich die Frauen zu erzählen hatten. Es gab jeweils einen Biberfladen, den wir extra beim Bäcker holen durften. Für diese Anlässe meldete sich nie jemand an. Man hatte ja keine Telefone, und man war sowieso daheim. Die Mutter hat auch noch beliechtlet, also bei Licht gestickt im Winter. Dafür hatte sie eigens eine Lampe, die direkt auf den Stickrahmen schien. Die ganze Familie war immer in der Stube, da dies der einzige geheizte Raum war. Doch das Stubenlicht blieb ausgeschaltet, wenn die Lampe zum Sticken brannte; das hätte nicht rentiert. So machten wir unsere Hausaufgaben im Halbdunkel. Meine Mutter achtete auch aufs Oobeddünkeli für gewisse Arbeiten, die sie in der Dämmerung erledigen konnte. Sie wollte so spät wie möglich das Licht anmachen, um Strom zu sparen.

Irgendwann realisierte ich, dass meine Freundin, die Polizistentochter, zu Weihnachten Bücher bekam. Wie ich sie beneidete! Unsere Eltern schenkten nur nützliche Dinge, etwa Strumpfhosen oder Unterleibchen. Als einzige Ausnahme gab es für jedes Kind eine Tafel Schokolade und einen Kranz Feigen. Wir Geschwister pflegten das Chläusele, das heisst, wir beschenkten einander am Heiligabend. Doch vorher gab es das Räuchle. Beim Einnachten trug die Mutter die Räuchlipfanne, worin Weihrauch und der Palmwedel vom Palmsonntag verbrannt wurden, durchs Haus, in jedes Zimmer, in den Stall. In unserer Mädchenkammer wollten wir immer ganz viel vom duftenden Rauch haben. Wir Kinder beteten unterdessen in der Stube um den Segen Gottes für das kommende Jahr. Wenn die Männer vom Füttern zurück waren, kamen Köstlichkeiten auf den Tisch, die es nur dreimal im Jahr gab – am Heiligabend, Weihnachtsmorgen und Altjahrabend. Dann, nach dem Melken, tauschten wir Geschwister unsere Geschenke aus. Danach mussten wir ins Bett, die Mutter machte den Christbaum bereit, und am Weihnachtsmorgen lagen die Geschenke der Eltern darunter. Diese Rituale liebten wir. Vom ältesten Bruder erhielt ich einmal ein Lexikon in zwei Bänden geschenkt. Ich kämmte es vorwärts und rückwärts durch, so konnte ich meine Neugier stillen.

In der Schule war ich häufig als Erste fertig mit den Aufgaben.

Dann musste ich die Hefte von anderen korrigieren. Ich hasste das. Als ich einmal gefragt wurde, ob ich nicht Lehrerin werden wolle, winkte ich ab. Aber später war die Frage, was denn anderes übrig blieb. So entschied ich mich trotzdem für die Lehrerinnenausbildung. Nach dem letzten Tag in der Sek sass ich auf der Treppe und weinte. Danach besuchte ich fünf Jahre das Seminar. Das Internatsleben empfand ich als Unterdrückung. Wenn der Unterricht nicht gewesen wäre, hätte ich Reissaus genommen. Ich war viel mehr Selbstständigkeit gewohnt. Klar mussten wir daheim arbeiten. Aber wir hatten auch Freiheiten, die es für Kinder heute nicht mehr gibt. Dass ich weg war von zu Hause, nutzte ich, um mich Maria statt Marie zu nennen. Maria, das gab es in meiner Kindheit nicht, höchstens im Dorf. Bei uns Bauern hiess man Marie. Meine Freundin hatte mir geraten, den Namen zu ändern, wenn ich fortgehen würde. Am Anfang hatte ich fast ein schlechtes Gewissen. Ich wollte meiner Familie nicht den Eindruck vermitteln, ich fühlte mich mehr wert als sie. Aber ich denke, Maria tönt einfach besser.

Für mich war klar, dass ich nicht das ganze Leben Schule geben wollte. Am liebsten hätte ich gleich ein Studium angehängt. Aber das lag finanziell nicht drin. So arbeitete ich in Appenzell als Lehrerin, konnte bei meinen Eltern wohnen und Geld zur Seite legen. Nach vier Jahren wagte ich es: Einige Monate verbrachte ich als Au-pair in London, dann zog ich nach Zürich und begann, Psychologie zu studieren. Ich wohnte in einer Mädchenpension und später in einer WG. Weil ich nebenbei unterrichtete, ein kleines Stipendium und ein Darlehen erhielt, kam ich gerade so durchs Studium. Meine Geschwister, die einen Handwerksberuf erlernt und ein Geschäft aufgebaut hatten, waren in dem Alter gesetzte Leute. Ich und mein Mann, den ich an der Uni kennengelernt hatte, wir fingen mit gut dreissig Jahren bei null an.

Auch wenn das Mithelfen für uns als Kinder oft ein Müssen war, bekamen wir dadurch das Gefühl, dass wir nützlich waren, gebraucht wurden. Es machte uns stolz. Heute zählt die Mithilfe der Kinder weniger. Ich finde es aber schön und wichtig, sie bei der Arbeit im Haushalt mitwirken zu lassen – auch wenn das bedeutet, dass man ohne sie oft schneller fertig wäre. Es lohnt sich, hier Zeit zu investieren. Mein Mann und ich pflegten das mit unseren eigenen zwei Kindern und heute mit den Grosskindern. Kürzlich erhielt ich ein Handy-Filmchen, wie meine fünfjährige Enkelin Chratzede macht. Sie durfte das Gericht jeweils am Grosselterntag mit mir zubereiten – jetzt kann sie es selbstständig. Kinder sind neugierig, wollen selber etwas probieren. Diese unglaublich schöpferische Kraft der Kinder! Ihren Gwunder zu erhalten, ist für mich die wichtigste Aufgabe von uns Erwachsenen. Ich selbst müsste sieben Leben haben, um alles zu erfahren, was mich interessiert.

Zum Buch

Das Buch «Anders aufgewachsen» lässt elf Menschen ausführlich zu Wort kommen, geboren zwischen 1944 und 1998. Sie alle haben eine etwas andere Kindheit erlebt. Über das Buch schreibt der Christoph Merian Verlag: «Mit der Auswahl der Lebensgeschichten knüpfen die Journalistinnen Seraina Sattler und Anna Six an aktuelle gesellschaftliche Debatten an – wie jene über Young Carers, fürsorgerische Zwangsmassnahmen oder inklusive Schule. Aspekte des Erzählten werden in einen grösseren Zusammenhang gestellt und zeigen auf, wie sich die gesellschaftlichen, politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen für Kinder verändert haben. Über die individuellen Erfahrungen hinaus wird deutlich: Aufwachsen ist nicht einfach Privatsache.» Eine weitere Leseprobe aus dem Buch finden Sie hier.

Das Buch «Anders aufgewachsen» lässt elf Menschen ausführlich zu Wort kommen, geboren zwischen 1944 und 1998. Sie alle haben eine etwas andere Kindheit erlebt. Über das Buch schreibt der Christoph Merian Verlag: «Mit der Auswahl der Lebensgeschichten knüpfen die Journalistinnen Seraina Sattler und Anna Six an aktuelle gesellschaftliche Debatten an – wie jene über Young Carers, fürsorgerische Zwangsmassnahmen oder inklusive Schule. Aspekte des Erzählten werden in einen grösseren Zusammenhang gestellt und zeigen auf, wie sich die gesellschaftlichen, politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen für Kinder verändert haben. Über die individuellen Erfahrungen hinaus wird deutlich: Aufwachsen ist nicht einfach Privatsache.» Eine weitere Leseprobe aus dem Buch finden Sie hier.

Seraina Sattler, Anna Six: «Anders aufgewachsen», ca. CHF 29.–, Christoph Merian Verlag, Basel, merianverlag.ch

Appenzeller Vokabular

Badi: Freibad, öffentliche Badeanstalt

Bäsi: Tante

Beck: Bäcker, Bäckerei

beliechtle: sticken im Schein einer speziellen Lampe

Biberfladen: Lebkuchen ohne Füllung

Chläusele: Weihnachtsbrauch, bei dem die Kinder sich gegenseitig beschenken

Chrom: Geschenk

Fangis: Fangspiel

Ferggerei: Vermittlerstelle zwischen Fabrikanten und Heimarbeitenden in der Textilindustrie

Funke: Höhenfeuer

Gnusch: Durcheinander

Gwunder, gwundrig: Neugierde, Wissensdurst, neugierig, wissensdurstig

Haag: Zaun

Haaglaufe: Spiel, bei dem Kinder balancierend über Lattenzäune gehen

Heemet: Bauernhof mit bewirtschaftetem Land; wörtlich Heimat

Landsgmeend: Landsgemeinde; Versammlung der Stimmberechtigten unter freiem Himmel zur Beschlussfassung über politische Geschäfte

Latweri: Konfitüre, Fruchtaufstrich

Mehbessere: abschätzige Bezeichnung für vermögende Leute

Mohrenkopf: kugelförmiges Gebäckstück mit Schokoladenüberzug

Oobeddünkeli: Dämmerung; wörtlich kleine Abenddunkelheit

Pöscheli: Reiswelle, Reisigbündel

Räuchle: Räucherung zur Weihe von Haus und Stall am Heiligabend und

am Altjahrabend

Rock, Röcklein: Kleid, Kleidchen

Röhrli: Trinkhalm

Sek: Sekundarschule; weiterführende Schule nach der Primarstufe

Soso, das söll de Loft see: Soso, das soll der Föhn sein

Stägeli: Treppchen

Stobede: Zusammenkunft der Stickerinnen in der Stube

stupfen: piksen, stechen

Versteckis: Versteckspiel

z Veschber: Zwischenmahlzeit gegen vier Uhr nachmittags

- Weitere Erzählungen von vergangenen Tagen lesen Sie in der Zeitlupe-Buchserie «Das waren noch Zeiten». Hier können Sie die Bücher bestellen.

- Zeitlupe-Artikel aus unserer Rubrik «Anno dazumal» finden Sie hier.

Das Thema interessiert Sie?

Werden Sie Abonnent/in der Zeitlupe.

Neben den Print-Ausgaben der Zeitlupe erhalten Sie Zugang zu sämtlichen Online-Inhalten von zeitlupe.ch, können sich alle Magazin-Artikel mit Hördateien vorlesen lassen und erhalten Zugang zur Online-Community «Treffpunkt».